〈ブラジル教育リポート〉⑦ 自称「来世はKANSAI女性部!」のしゃべくり母ちゃんガイドツアー

〈ブラジル教育リポート〉⑦ 自称「来世はKANSAI女性部!」のしゃべくり母ちゃんガイドツアー

2025年10月18日

- COP30の開催地ベレン〈上〉

- COP30の開催地ベレン〈上〉

ヴェラ・ロボさん。職場のパラー州教育局には、子どもたちが描いた環境ポスターが飾られている

ヴェラ・ロボさん。職場のパラー州教育局には、子どもたちが描いた環境ポスターが飾られている

しゃべり始めたら止まりません。ブラジル・パラー州の教育局に勤めるヴェラ・ロボさん(分圏婦人部長)は、生粋の学会員。「この地で今世の使命を果たし、来世は日本の関西女性部に!」が口ぐせです。ヒョウ柄の服が似合うのも、確かに“大阪のおかん”っぽい。にぎやかな声に導かれ、アマゾン河口の州都ベレン市の教育現場へ。取材ノートも、つい関西弁で書いちゃいました。「ほな行こか!」(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

しゃべり始めたら止まりません。ブラジル・パラー州の教育局に勤めるヴェラ・ロボさん(分圏婦人部長)は、生粋の学会員。「この地で今世の使命を果たし、来世は日本の関西女性部に!」が口ぐせです。ヒョウ柄の服が似合うのも、確かに“大阪のおかん”っぽい。にぎやかな声に導かれ、アマゾン河口の州都ベレン市の教育現場へ。取材ノートも、つい関西弁で書いちゃいました。「ほな行こか!」(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

■子どもと地球を学びで結ぶ

■子どもと地球を学びで結ぶ

ベレンの空港に向かって高度を下げる機中から

ベレンの空港に向かって高度を下げる機中から

アマゾン河口の街・ベレン市の上空から。同市では来月10日から21日まで気候変動対策の国連会議「COP(コップ)30」が開催される

アマゾン河口の街・ベレン市の上空から。同市では来月10日から21日まで気候変動対策の国連会議「COP(コップ)30」が開催される

ベレン中心部の街並みを望んで

ベレン中心部の街並みを望んで

ベレンの街を歩く

ベレンの街を歩く

絶滅危惧種の保護なども行われている「エミリオ・ゴエルジ・パラー博物館付属動植物園」で

絶滅危惧種の保護なども行われている「エミリオ・ゴエルジ・パラー博物館付属動植物園」で

同

同

同

同

同

同

アマゾンの支流を船で渡って登校する学生

アマゾンの支流を船で渡って登校する学生

アマゾンの湿地帯にある学校で開かれた“青空教室”

アマゾンの湿地帯にある学校で開かれた“青空教室”

カメラを向けると笑顔でポーズを取ってくれた

カメラを向けると笑顔でポーズを取ってくれた

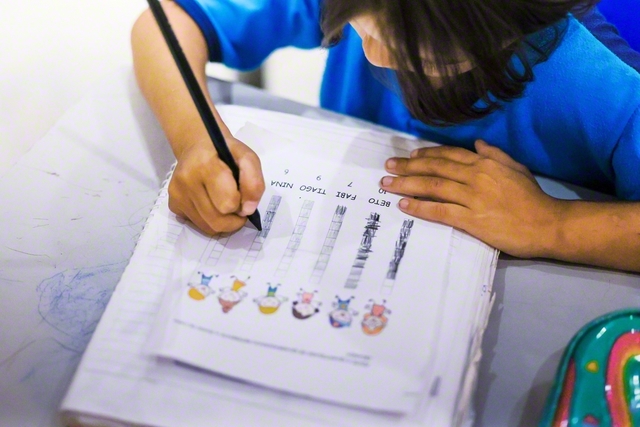

ペンを手にノートに向かって

ペンを手にノートに向かって

■アマゾン級

■アマゾン級

ベレン生まれ、ベレン育ちの62歳。ヴェラさんにとって、この街の誰もがアミーゴ(友達)なのかもしれない。

ベレン生まれ、ベレン育ちの62歳。ヴェラさんにとって、この街の誰もがアミーゴ(友達)なのかもしれない。

ヴェラさんが話すと、なぜか関西弁に“脳内変換”されてしまう

ヴェラさんが話すと、なぜか関西弁に“脳内変換”されてしまう

会う人ごとに、声をかける。「オラ!(やあ!) あんた、元気してるかいな」「なんか困っとること、ないか? あかんで、一人で抱えたら~」

仏法対話を重ねている相手には「ナンミョウホウレンゲキョウって唱えてみい! コラソン(心)がパーッて晴れるで」。

職場の教育局に到着するまでに、何人と話しただろう。スマホを手に「さっき連絡先を交換した青年から、メッセージが届いたわ!」とうれしそう。

その底抜けの明るさと面倒見の良さに引かれ、学会に入会した友は50人にのぼるという。

会う人ごとに、声をかける。「オラ!(やあ!) あんた、元気してるかいな」「なんか困っとること、ないか? あかんで、一人で抱えたら~」

仏法対話を重ねている相手には「ナンミョウホウレンゲキョウって唱えてみい! コラソン(心)がパーッて晴れるで」。

職場の教育局に到着するまでに、何人と話しただろう。スマホを手に「さっき連絡先を交換した青年から、メッセージが届いたわ!」とうれしそう。

その底抜けの明るさと面倒見の良さに引かれ、学会に入会した友は50人にのぼるという。

パラー州の教育局本部

パラー州の教育局本部

教育局の同僚が語る“ヴェラさん評”は、「ダイナミック」「人と人をつなぐ人」。上司も「スケールはアマゾン級」と笑顔で言う。

教育局の同僚が語る“ヴェラさん評”は、「ダイナミック」「人と人をつなぐ人」。上司も「スケールはアマゾン級」と笑顔で言う。

パラー州教育局の中心者の一人である、環境教育コーディネーターのマウロ・タバレスさん。「ヴェラさんが教育局に来てくれたことで、環境教育の新たな展開・新たな広がりが生まれました」と語る

パラー州教育局の中心者の一人である、環境教育コーディネーターのマウロ・タバレスさん。「ヴェラさんが教育局に来てくれたことで、環境教育の新たな展開・新たな広がりが生まれました」と語る

名門のパラー連邦大学を卒業後、教員に。30年にわたり、公立の中学・高校でスペイン語を専科としつつ、創価教育学に基づく人間教育を実践してきた。

2017年、ブラジルの中等教育改革で「プロジェクト・デ・ヴィーダ」(人生の計画)が導入される。「人生の目的」や「生命の価値」を追求し、郷土と地球環境とのつながりを意識させるプログラムだ。

現場で担当に抜てきされたヴェラさんは、思わず口にした。「創価学会がやってきた教育運動に、通じるやないか!」

名門のパラー連邦大学を卒業後、教員に。30年にわたり、公立の中学・高校でスペイン語を専科としつつ、創価教育学に基づく人間教育を実践してきた。

2017年、ブラジルの中等教育改革で「プロジェクト・デ・ヴィーダ」(人生の計画)が導入される。「人生の目的」や「生命の価値」を追求し、郷土と地球環境とのつながりを意識させるプログラムだ。

現場で担当に抜てきされたヴェラさんは、思わず口にした。「創価学会がやってきた教育運動に、通じるやないか!」

ヴェラさん(中央)がパラー州教育局の同僚と、教育を巡って語り合う。同州では義務教育課程に「環境教育」を導入。ベレン市は独自に教員研修や地域での植樹プロジェクトなども実施している

ヴェラさん(中央)がパラー州教育局の同僚と、教育を巡って語り合う。同州では義務教育課程に「環境教育」を導入。ベレン市は独自に教員研修や地域での植樹プロジェクトなども実施している

■つながりを感じ

■つながりを感じ

「創価教育」は、初代会長・牧口常三郎先生と第2代会長・戸田城聖先生の師弟が、約1世紀前に世に示した学説だ。人生の目的を「幸福」と掲げ、誰もが生命に「無限の価値創造力」を備えていると見る。

幸せに生きるには、生活と社会に価値を創造できる「知性」「人格」を育み、調和させることが不可欠だ。そのために、子どもが暮らす「郷土」を舞台とし、地域の営みや自然、歴史を“生きた教材”として学びながら、社会や世界とのつながりを実感できるようにする。

さらに「貢献的な生き方」を児童・生徒が自ら選び取れるよう、教育者が授業の工夫と分析、全人格的な関わりを絶えず重ねていくのが、創価教育である。

この理念と実践を、ヴェラさんは貫いてきた。事実、学校も地域もより良く変わった。その成果に、パラー州の教育局関係者が注目したのは2023年。州都ベレンが、気候変動対策の国連会議「COP30」の開催地に決定した年である。

「創価教育」は、初代会長・牧口常三郎先生と第2代会長・戸田城聖先生の師弟が、約1世紀前に世に示した学説だ。人生の目的を「幸福」と掲げ、誰もが生命に「無限の価値創造力」を備えていると見る。

幸せに生きるには、生活と社会に価値を創造できる「知性」「人格」を育み、調和させることが不可欠だ。そのために、子どもが暮らす「郷土」を舞台とし、地域の営みや自然、歴史を“生きた教材”として学びながら、社会や世界とのつながりを実感できるようにする。

さらに「貢献的な生き方」を児童・生徒が自ら選び取れるよう、教育者が授業の工夫と分析、全人格的な関わりを絶えず重ねていくのが、創価教育である。

この理念と実践を、ヴェラさんは貫いてきた。事実、学校も地域もより良く変わった。その成果に、パラー州の教育局関係者が注目したのは2023年。州都ベレンが、気候変動対策の国連会議「COP30」の開催地に決定した年である。

教育局で語らうヴェラさん㊧

教育局で語らうヴェラさん㊧

ヴェラさんは請われ、教育局の環境教育コーディネーターに就任。翌年から州立校の全学年で「環境教育」が必修化され、市町村でも導入が相次いだ。

「教科横断型」となるよう、ヴェラさんは、歴史学習や言語教育にもつながる教材づくりに尽力。美術を通して楽しく意識を深める「環境ポスター運動」も立ち上げた。また「アマゾン創価研究所」と協働し、環境展示「希望と行動の種子」を市内3カ所で開催したのである。

ヴェラさんは請われ、教育局の環境教育コーディネーターに就任。翌年から州立校の全学年で「環境教育」が必修化され、市町村でも導入が相次いだ。

「教科横断型」となるよう、ヴェラさんは、歴史学習や言語教育にもつながる教材づくりに尽力。美術を通して楽しく意識を深める「環境ポスター運動」も立ち上げた。また「アマゾン創価研究所」と協働し、環境展示「希望と行動の種子」を市内3カ所で開催したのである。

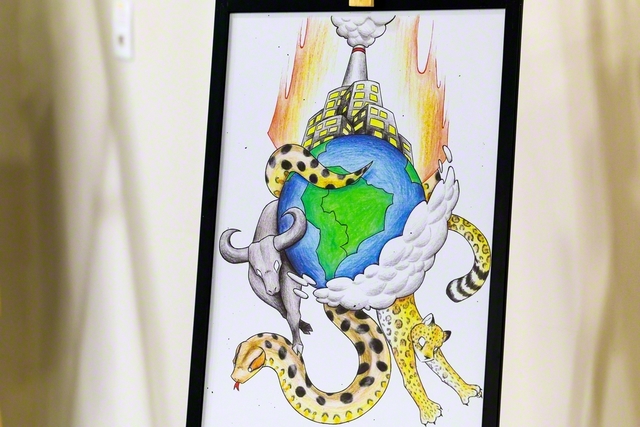

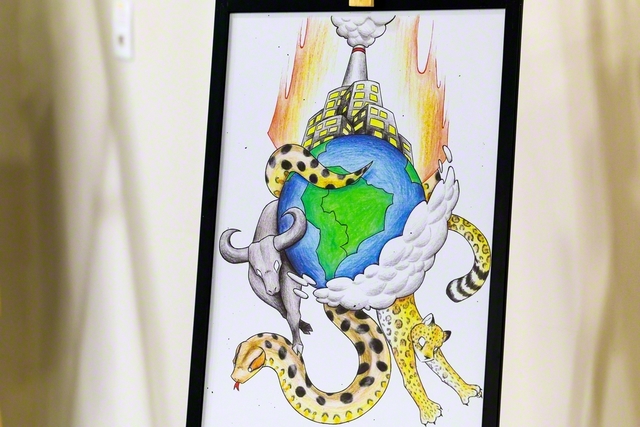

子どもが描いた環境ポスター。気温上昇で“燃える”地球から動物たちが逃げ出す

子どもが描いた環境ポスター。気温上昇で“燃える”地球から動物たちが逃げ出す

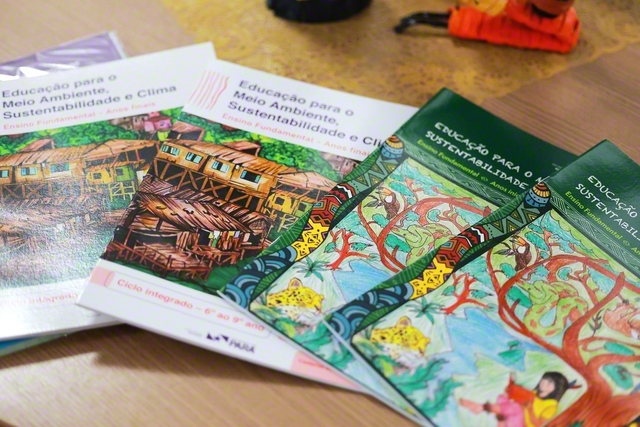

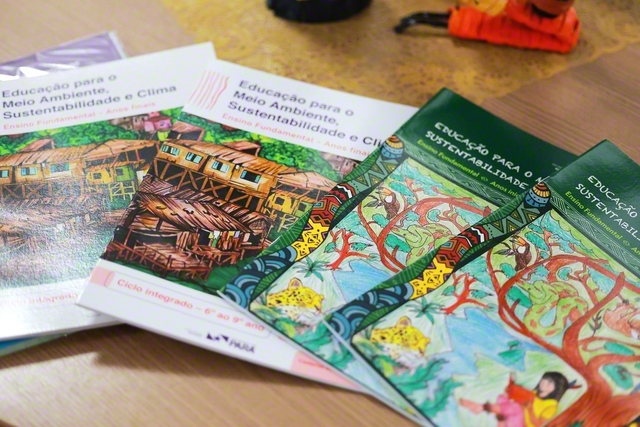

環境教育のために作成した教材。郷土と世界とのつながりを楽しく分かりやすく学べる

環境教育のために作成した教材。郷土と世界とのつながりを楽しく分かりやすく学べる

昨年6月、パラー州教育局本部で開かれた環境展示「希望と行動の種子」

昨年6月、パラー州教育局本部で開かれた環境展示「希望と行動の種子」

■本をぐるりと

■本をぐるりと

教育局の次に向かったのは、市立マリア・エロイーザ・デ・カストロ校。「ここにも創価教育を実践してる同志、おるんやで!」とヴェラさんは言う。

教育局の次に向かったのは、市立マリア・エロイーザ・デ・カストロ校。「ここにも創価教育を実践してる同志、おるんやで!」とヴェラさんは言う。

市立マリア・エロイーザ・デ・カストロ校の周辺で

市立マリア・エロイーザ・デ・カストロ校の周辺で

オジラ・モンテイロさん

オジラ・モンテイロさん

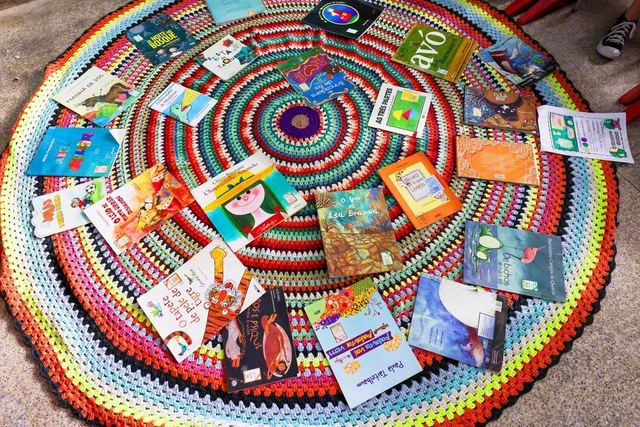

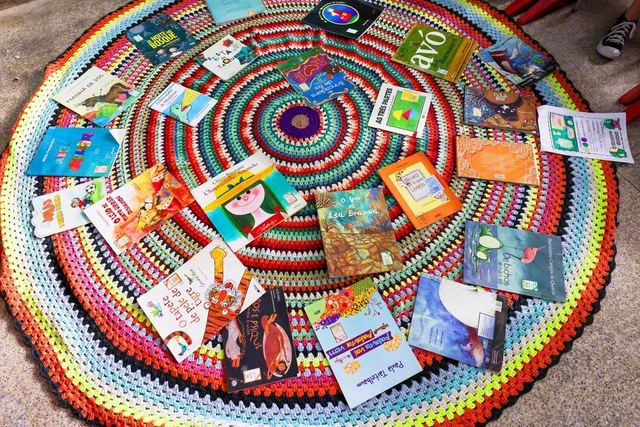

小学2年生の教室へ。床に鮮やかな円形のカーペットが敷かれ、その上にぐるりと本が並べられている。人間や動物の命、自然の大切さが喜怒哀楽も豊かに描かれたものばかり。教諭のオジラ・モンテイロさん(支部婦人部長)が呼びかけた。「さあ、面白そうな本を自由に選びましょう!」

小学2年生の教室へ。床に鮮やかな円形のカーペットが敷かれ、その上にぐるりと本が並べられている。人間や動物の命、自然の大切さが喜怒哀楽も豊かに描かれたものばかり。教諭のオジラ・モンテイロさん(支部婦人部長)が呼びかけた。「さあ、面白そうな本を自由に選びましょう!」

表紙が見やすく「誰でも」「どれでも」「自由に」本を選びやすい。円形の配置によって自然に子ども同士の視線が交わり、「見て見て!」といった対話も生まれる

表紙が見やすく「誰でも」「どれでも」「自由に」本を選びやすい。円形の配置によって自然に子ども同士の視線が交わり、「見て見て!」といった対話も生まれる

「これ読みたい!」。好きな本を手に取って

「これ読みたい!」。好きな本を手に取って

児童は本を手に、思い思いに読み出す。そして気に入った本を、オジラさん手作りの「エコバッグ」に入れて持ち帰る。その本を週末、児童は家族に読み聞かせてもらう。さらに週明けに、クラスの友達とも、本の楽しさや感動をにぎやかに分かち合うのだ。

児童は本を手に、思い思いに読み出す。そして気に入った本を、オジラさん手作りの「エコバッグ」に入れて持ち帰る。その本を週末、児童は家族に読み聞かせてもらう。さらに週明けに、クラスの友達とも、本の楽しさや感動をにぎやかに分かち合うのだ。

オジラさんの提案で生まれた手作りのエコバッグ。「持続可能な環境」「本の楽しさ」「先住民の尊重」などをイメージさせる絵があしらわれていて、本のテーマに近いものを選べるように工夫されている

オジラさんの提案で生まれた手作りのエコバッグ。「持続可能な環境」「本の楽しさ」「先住民の尊重」などをイメージさせる絵があしらわれていて、本のテーマに近いものを選べるように工夫されている

教室の壁には「読書の庭」と題したスペースがある。児童たちが、自ら読んだ本の中で感動した場面などをイラストにして紹介している

教室の壁には「読書の庭」と題したスペースがある。児童たちが、自ら読んだ本の中で感動した場面などをイラストにして紹介している

ある児童は、池田先生の創作童話『少年とさくら』を読み、その一場面を描いた

ある児童は、池田先生の創作童話『少年とさくら』を読み、その一場面を描いた

■幸福でなければ

■幸福でなければ

オジラさんは、読書を「情報源」ではなく、「生命と生命をつなぐ窓」と価値づける。

環境教育の目的を達成するためには、課題を「知る」こと以上に、自然や生命の豊かさをまず「感じる」ことが基盤となる。その感性や感受性は、「人や自然とつながる幸せ」を感じてこそ育まれるものに違いない。

オジラさんは、読書を「情報源」ではなく、「生命と生命をつなぐ窓」と価値づける。

環境教育の目的を達成するためには、課題を「知る」こと以上に、自然や生命の豊かさをまず「感じる」ことが基盤となる。その感性や感受性は、「人や自然とつながる幸せ」を感じてこそ育まれるものに違いない。

だからだろう。オジラさんは笑顔を忘れない。「素敵な本を選んだね!」「あなたの感想を聞いて、先生も心が温かくなったよ!」「ありがとう!」等々と、伝えることを欠かさない。「子どもは、学校で『幸福』でなければならない」――これが創価教育の信念だからだ。

もともと勉強嫌いだった児童が、オジラさんの関わりで一変した。夏休みを前に「やだ! もっと学校に行きたい!」と言うまでになったという。

だからだろう。オジラさんは笑顔を忘れない。「素敵な本を選んだね!」「あなたの感想を聞いて、先生も心が温かくなったよ!」「ありがとう!」等々と、伝えることを欠かさない。「子どもは、学校で『幸福』でなければならない」――これが創価教育の信念だからだ。

もともと勉強嫌いだった児童が、オジラさんの関わりで一変した。夏休みを前に「やだ! もっと学校に行きたい!」と言うまでになったという。

オジラ・モンテイロさん(最後列右端)が大好きな子どもたちと共に

オジラ・モンテイロさん(最後列右端)が大好きな子どもたちと共に

下校時。オジラさんが児童を一人一人、ハグして見送る

下校時。オジラさんが児童を一人一人、ハグして見送る

校長のアルレネ・フィゲイレドさんは、感謝を惜しまない。「オジラ先生の“人間性あふれる心と知恵”が、児童にとって素晴らしい教育環境をつくり出してくださっているんです」

校長のアルレネ・フィゲイレドさんは、感謝を惜しまない。「オジラ先生の“人間性あふれる心と知恵”が、児童にとって素晴らしい教育環境をつくり出してくださっているんです」

校長のアルレネ・フィゲイレドさん

校長のアルレネ・フィゲイレドさん

■何度も通って

■何度も通って

環境問題は一面、「諦め」との戦いとも言えよう。「どうせ自分一人が何かしても」と感じる人は多い。ブラジルでは、経済格差に起因する教育格差が、そんな「諦め」を助長している面があると指摘されている。

ヴェラさんが案内してくれた州立アカッシオ・フェリシオ・ソブラル校には、経済的に困難な家庭が多いという。

環境問題は一面、「諦め」との戦いとも言えよう。「どうせ自分一人が何かしても」と感じる人は多い。ブラジルでは、経済格差に起因する教育格差が、そんな「諦め」を助長している面があると指摘されている。

ヴェラさんが案内してくれた州立アカッシオ・フェリシオ・ソブラル校には、経済的に困難な家庭が多いという。

州立アカッシオ・フェリシオ・ソブラル校に到着

州立アカッシオ・フェリシオ・ソブラル校に到着

“勉強なんて必要ない”と言って、わが子を働かせる保護者も少なくないらしい。「けどな、その先生は絶対に諦めへん。『負けたらあかん!』って人なんや」

校門で「ようこそ!」と迎えてくれた“その先生”が、小・中学生に数学を教えているパウロ・ホッシャさん(総合方面長)である。

“勉強なんて必要ない”と言って、わが子を働かせる保護者も少なくないらしい。「けどな、その先生は絶対に諦めへん。『負けたらあかん!』って人なんや」

校門で「ようこそ!」と迎えてくれた“その先生”が、小・中学生に数学を教えているパウロ・ホッシャさん(総合方面長)である。

数学教師のパウロ・ホッシャさん

数学教師のパウロ・ホッシャさん

周囲には笑顔の子どもたちがいっぱい。「大好きなホッシャ先生が取材を受ける!」と聞いて集まってきたのだ。

周囲には笑顔の子どもたちがいっぱい。「大好きなホッシャ先生が取材を受ける!」と聞いて集まってきたのだ。

ホッシャさんの周りには笑顔がいっぱい

ホッシャさんの周りには笑顔がいっぱい

ヴェラさんいわく。「この子たちの家に、ホッシャさんは、何度も通い続けてきたんや。子どもを信じ抜いて、親も励まして、信頼を結んでな……まさに『家庭訪問の達人』やで」

続けた先に、どんな物語があったのか。

(㊦に続く)

ヴェラさんいわく。「この子たちの家に、ホッシャさんは、何度も通い続けてきたんや。子どもを信じ抜いて、親も励まして、信頼を結んでな……まさに『家庭訪問の達人』やで」

続けた先に、どんな物語があったのか。

(㊦に続く)

校舎の中へ

校舎の中へ

●記事のご感想をこちらからお寄せください。

●「ブラジル教育リポート」のまとめ記事は、こちらから無料で読めます。電子版では、紙面で掲載しきれなかった写真を数多く追加しています

●記事のご感想をこちらからお寄せください。

●「ブラジル教育リポート」のまとめ記事は、こちらから無料で読めます。電子版では、紙面で掲載しきれなかった写真を数多く追加しています

音声読み上げ