財政民主主義を取り戻し 「参加社会」へ転換する――インタビュー㊤ 東京大学名誉教授 神野直彦さん

財政民主主義を取り戻し 「参加社会」へ転換する――インタビュー㊤ 東京大学名誉教授 神野直彦さん

2025年7月4日

- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉

- 〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉

未来への責任をもち、持続可能な社会を築くために、「社会保障と税」は喫緊のテーマです。危機を克服すべく、税や財政を踏まえ、これからの社会をどうつくるか――財政学者で東京大学名誉教授の神野直彦さんに話を伺いました。上下2回にわたって、インタビューを掲載します。(聞き手=中谷光昭、村上進)

未来への責任をもち、持続可能な社会を築くために、「社会保障と税」は喫緊のテーマです。危機を克服すべく、税や財政を踏まえ、これからの社会をどうつくるか――財政学者で東京大学名誉教授の神野直彦さんに話を伺いました。上下2回にわたって、インタビューを掲載します。(聞き手=中谷光昭、村上進)

■2つの環境破壊

■2つの環境破壊

――リーマン・ショック、大震災、コロナ禍と危機的状況が打ち続いています。神野先生は著書『財政と民主主義』において、コロナ禍に直面したから危機を迎えたわけではなく、“そもそも人類は「根源的」な危機の時代に生きている”という認識に立つことが重要と述べられています。

根源的危機の時代とは、人類が「絶滅」しかねない状況を迎えているということです。「肯定的解決」か「破局」か――私たちは、やり直しが利かなくなる重大な岐路に立っています。

スウェーデンの教科書『視点をかえて』は、現代を「強盗文化」の時代と表現しました。

それは「あらゆるものを、欲望のおもむくままに自分のものにしてしまう傾向が支配的な文化」――つまり、「所有欲求」を際限なく解き放った文化である、と。

所有欲求を暴走させた人類は、人間の生存に必要な「自然環境」をむさぼっています。

私は夏に標高1000メートル超の長野の山で講義(信濃木崎夏期大学)をしていますが、そこでも冷房が欠かせなくなりました。人間の体温を超える異常な気温の上昇が続き、クーラーはもはや「生命維持装置」になってしまった。

東京大学の岡村定矩名誉教授は「最も深刻な危機は地球温暖化」「今世紀末には人類は過去に経験したことがないほどの過酷な環境で生きることを余儀なくされているだろう」と警告しています。

そのうえ、ウクライナや中東などで戦火が広がり、緑の大地が焼き尽くされています。戦争は最悪の環境破壊行為であり、人類は明らかに「破局」へと加速しています。

今や、国家同士が争っている場合ではありません。各国が協力して地球環境問題に対処しなければ、仮に一国が勝ったところで、人類が滅びてしまうのです。

しかし不幸なことに、人と人の絆である「社会環境」までもが、強盗文化によって崩されています。

――リーマン・ショック、大震災、コロナ禍と危機的状況が打ち続いています。神野先生は著書『財政と民主主義』において、コロナ禍に直面したから危機を迎えたわけではなく、“そもそも人類は「根源的」な危機の時代に生きている”という認識に立つことが重要と述べられています。

根源的危機の時代とは、人類が「絶滅」しかねない状況を迎えているということです。「肯定的解決」か「破局」か――私たちは、やり直しが利かなくなる重大な岐路に立っています。

スウェーデンの教科書『視点をかえて』は、現代を「強盗文化」の時代と表現しました。

それは「あらゆるものを、欲望のおもむくままに自分のものにしてしまう傾向が支配的な文化」――つまり、「所有欲求」を際限なく解き放った文化である、と。

所有欲求を暴走させた人類は、人間の生存に必要な「自然環境」をむさぼっています。

私は夏に標高1000メートル超の長野の山で講義(信濃木崎夏期大学)をしていますが、そこでも冷房が欠かせなくなりました。人間の体温を超える異常な気温の上昇が続き、クーラーはもはや「生命維持装置」になってしまった。

東京大学の岡村定矩名誉教授は「最も深刻な危機は地球温暖化」「今世紀末には人類は過去に経験したことがないほどの過酷な環境で生きることを余儀なくされているだろう」と警告しています。

そのうえ、ウクライナや中東などで戦火が広がり、緑の大地が焼き尽くされています。戦争は最悪の環境破壊行為であり、人類は明らかに「破局」へと加速しています。

今や、国家同士が争っている場合ではありません。各国が協力して地球環境問題に対処しなければ、仮に一国が勝ったところで、人類が滅びてしまうのです。

しかし不幸なことに、人と人の絆である「社会環境」までもが、強盗文化によって崩されています。

■モア・ソサエティー

■モア・ソサエティー

――なぜ、「人と人のつながり」が断ち切られてしまったのでしょうか。

日本においても、明治以降の近代化で、土地や労働が私有化され、市場で売買されるようになりました。

これに伴い、生産の場(職場)と生活の場(家庭)と統治の場(政治)が切り離され、人々は、その役割を個々に担うようになった。

国は土地や作物を直接徴収できなくなり、市場で生まれた所得に課税し、民主的な合意に基づいて集めた「税金」で国家を運営する体制になりました。これが近代国家の「財政」であり、人々が税を通じて政治に関わる仕組みです。

市場は本質的に競争を伴うため、放っておくと勝者と敗者が生まれ、格差や貧困が広がります。そのため、政府は税による再分配や社会保障を通じて、国民の生活を支える必要がありました。

第2次世界大戦後、先進諸国において、こうした「福祉国家体制」が定着していきます。大量生産・消費による「黄金の三十年」といわれた経済成長の果実を租税制度によって調達し、財政を有効に機能させ、生活保障と雇用保障を実現したのです。

しかし、1973年が「破局」への分岐点となりました。象徴的な事件といえるのが、この年の9月にチリで発生した軍事クーデターです。新たに誕生した独裁政権は、政府の干渉を最小限に抑え、自由な市場競争を重視する「新自由主義」の経済政策を展開しました。

時を同じくして、第1次オイルショック(同年10月)が起き、自然資源の制約からも経済成長の限界が明らかになった。

この時、資源を浪費する経済から脱却し、持続可能な社会を目指すべきでした。「モア・マーケット(市場の拡大)」でなく、市場を適切に制御した「モア・ソサエティー(もっと社会を大きく)」へ、舵を切るべきだったのです。

――なぜ、「人と人のつながり」が断ち切られてしまったのでしょうか。

日本においても、明治以降の近代化で、土地や労働が私有化され、市場で売買されるようになりました。

これに伴い、生産の場(職場)と生活の場(家庭)と統治の場(政治)が切り離され、人々は、その役割を個々に担うようになった。

国は土地や作物を直接徴収できなくなり、市場で生まれた所得に課税し、民主的な合意に基づいて集めた「税金」で国家を運営する体制になりました。これが近代国家の「財政」であり、人々が税を通じて政治に関わる仕組みです。

市場は本質的に競争を伴うため、放っておくと勝者と敗者が生まれ、格差や貧困が広がります。そのため、政府は税による再分配や社会保障を通じて、国民の生活を支える必要がありました。

第2次世界大戦後、先進諸国において、こうした「福祉国家体制」が定着していきます。大量生産・消費による「黄金の三十年」といわれた経済成長の果実を租税制度によって調達し、財政を有効に機能させ、生活保障と雇用保障を実現したのです。

しかし、1973年が「破局」への分岐点となりました。象徴的な事件といえるのが、この年の9月にチリで発生した軍事クーデターです。新たに誕生した独裁政権は、政府の干渉を最小限に抑え、自由な市場競争を重視する「新自由主義」の経済政策を展開しました。

時を同じくして、第1次オイルショック(同年10月)が起き、自然資源の制約からも経済成長の限界が明らかになった。

この時、資源を浪費する経済から脱却し、持続可能な社会を目指すべきでした。「モア・マーケット(市場の拡大)」でなく、市場を適切に制御した「モア・ソサエティー(もっと社会を大きく)」へ、舵を切るべきだったのです。

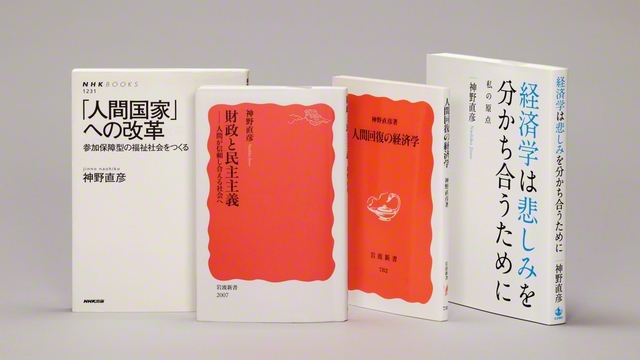

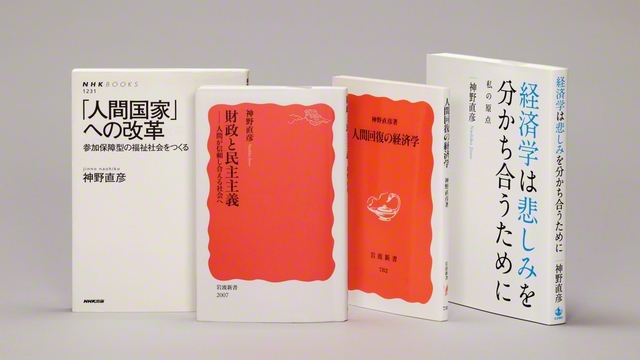

神野さんの著書

神野さんの著書

ところが、アメリカやイギリスで、新自由主義を採る政権が次々に登場し、「政府縮小」「市場拡大」戦略を進め、資源が枯渇しても、市場が代替手段を生み出すと盲信した。

戦後の経済成長は、政府が財政を通じて市場経済に介入したから実現したのに、“福祉をやると怠け者が増える”と生活保障責任を放棄する国まで出始めました。

新自由主義は、市場原理に基づいており、全てを市場にゆだねることで社会が最適化されるという思想のため、「自分で働いて、自分で稼いで、全て『自己責任』で生きろ」という考え方を導き出します。

では、赤ちゃんは、どうしたら良いでしょうか。病や障がい、高齢で働けない人は……? こうした人たちを守る「最後の砦」となったのが、家庭や地域の共同体です。人は命を守るために「市場原理を通用させない領域」を知恵によって築いてきたのです。

しかし、経済人類学者カール・ポランニーが指摘した通り、市場経済が肥大化すると、人間は「経済の部品」のように扱われ、自然は「資源」として際限なく破壊された。

そして、本来、市場原理を適用してはいけない領域――教育や医療、介護など――にも競争原理が入り込んだ。

その結果、無償の愛や助け合いに基づく人間の絆が、利潤や効率で測られるようになってしまったのです。

「競争すべき領域」と「協力すべき領域」の境界線が曖昧になり、絆が切り裂かれてしまいました。

協力できない社会になってしまえば、人類はもはや、どんな課題にも立ち向かうことができません。

ところが、アメリカやイギリスで、新自由主義を採る政権が次々に登場し、「政府縮小」「市場拡大」戦略を進め、資源が枯渇しても、市場が代替手段を生み出すと盲信した。

戦後の経済成長は、政府が財政を通じて市場経済に介入したから実現したのに、“福祉をやると怠け者が増える”と生活保障責任を放棄する国まで出始めました。

新自由主義は、市場原理に基づいており、全てを市場にゆだねることで社会が最適化されるという思想のため、「自分で働いて、自分で稼いで、全て『自己責任』で生きろ」という考え方を導き出します。

では、赤ちゃんは、どうしたら良いでしょうか。病や障がい、高齢で働けない人は……? こうした人たちを守る「最後の砦」となったのが、家庭や地域の共同体です。人は命を守るために「市場原理を通用させない領域」を知恵によって築いてきたのです。

しかし、経済人類学者カール・ポランニーが指摘した通り、市場経済が肥大化すると、人間は「経済の部品」のように扱われ、自然は「資源」として際限なく破壊された。

そして、本来、市場原理を適用してはいけない領域――教育や医療、介護など――にも競争原理が入り込んだ。

その結果、無償の愛や助け合いに基づく人間の絆が、利潤や効率で測られるようになってしまったのです。

「競争すべき領域」と「協力すべき領域」の境界線が曖昧になり、絆が切り裂かれてしまいました。

協力できない社会になってしまえば、人類はもはや、どんな課題にも立ち向かうことができません。

■絆をつくる

■絆をつくる

――競争原理が浸透した社会にあって、「協力原理」を取り戻すためには、何が必要でしょうか。

家庭や地域の共同体は「自発的」に築いた支え合いです。一方で、財政は、国や地方自治体が国民から税金を集め、公共のために支出するため、ある意味で「強制的」に絆をつくる手段といえます。

共同体の機能が弱まっている今、私たちは一刻も早く、「財政民主主義」を取り戻し、この危機を乗り切るシナリオを描かなければなりません。

人類の運命を市場にゆだねる「経済あっての財政」ではなく、「民主主義の経済」である財政にゆだねる「財政あっての経済」という考え方に転換する必要があります。

スウェーデンでは、税金について「取られる」という感覚はありません。税は自分たちの手で、より良い社会をつくるための「共同の負担」だという意識が根付いているからです。

世界恐慌(1929年)の後、多くの先進国は中央集権体制を取りましたが、スウェーデンは中立政策を維持したので、分権化が進み、地域の自治や小単位での意思決定といった民主主義の基本的な枠組みが生き残りました。これにより、国民が主体的に政治に参加する土壌が育ったのです。

対して日本では、「税金とは」「財政とは」と考えたり、議論したりすることが少ない。多くの人が「税金=国から取られるもの」と考えています。だから、「減税してほしい」という要望が出やすくなる。

今、減税を求める世論に対し、一部の政党や政治家は「財源」の裏付けがないまま減税政策を掲げています。ですが、税金は私たちが暮らしを支えるために負担し合っている「共同資金」ですから、財源を示さないということは、あまりにも無責任です。

――競争原理が浸透した社会にあって、「協力原理」を取り戻すためには、何が必要でしょうか。

家庭や地域の共同体は「自発的」に築いた支え合いです。一方で、財政は、国や地方自治体が国民から税金を集め、公共のために支出するため、ある意味で「強制的」に絆をつくる手段といえます。

共同体の機能が弱まっている今、私たちは一刻も早く、「財政民主主義」を取り戻し、この危機を乗り切るシナリオを描かなければなりません。

人類の運命を市場にゆだねる「経済あっての財政」ではなく、「民主主義の経済」である財政にゆだねる「財政あっての経済」という考え方に転換する必要があります。

スウェーデンでは、税金について「取られる」という感覚はありません。税は自分たちの手で、より良い社会をつくるための「共同の負担」だという意識が根付いているからです。

世界恐慌(1929年)の後、多くの先進国は中央集権体制を取りましたが、スウェーデンは中立政策を維持したので、分権化が進み、地域の自治や小単位での意思決定といった民主主義の基本的な枠組みが生き残りました。これにより、国民が主体的に政治に参加する土壌が育ったのです。

対して日本では、「税金とは」「財政とは」と考えたり、議論したりすることが少ない。多くの人が「税金=国から取られるもの」と考えています。だから、「減税してほしい」という要望が出やすくなる。

今、減税を求める世論に対し、一部の政党や政治家は「財源」の裏付けがないまま減税政策を掲げています。ですが、税金は私たちが暮らしを支えるために負担し合っている「共同資金」ですから、財源を示さないということは、あまりにも無責任です。

創価学会の会合は、生い立ち、家庭環境、仕事環境など異なる背景をもつ老若男女が集い合う(本年2月、埼玉県内で)。多角的な視点で政治や社会を学び、語り合う中で、社会をつくる「主体性」と社会を見る「全体性」が養われている

創価学会の会合は、生い立ち、家庭環境、仕事環境など異なる背景をもつ老若男女が集い合う(本年2月、埼玉県内で)。多角的な視点で政治や社会を学び、語り合う中で、社会をつくる「主体性」と社会を見る「全体性」が養われている

――日本では「減税」を望む世論が高まる一方で、消費減税による「社会保障の低下」に不安を感じている人が7割を超えているという調査結果(共同通信)も出ています。日本人の、こうした「揺れ」をどう捉えればよいのでしょうか。

こうした現象には、日本社会特有の依存と無力感が表れていると思います。

私たちの研究所(経済社会システム総合研究所)で行った世論調査では、「政府(国)を信頼できるか」との問いに「信頼できる」との回答が少なかったにもかかわらず、「望ましい社会をつくるために役割を果たすべき主体」として「国や自治体」と答えた人は7割近くいました。

「政府なんて信頼していない」と言いながら「社会を良くするのは国の役割だ」と思っている。これは、社会心理学から見ると「自己を放棄している状態」です。

哲学者エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』で指摘したように、このままでは、国民が「自分で判断すること」を放棄し、外の権威に頼り、ファシズムへと傾く恐れがあります。

今、日本国民が、まるで「観客」のように政治を見てしまっていることも、社会問題が起きた時に「誰か解決してくれるカリスマ的なリーダーはいないか」と探してしまうことも、そうした傾向の表れです。

それは、自分の命運を「他人任せ」にしているようなものです。

日本は政治をスポーツ観戦でもするように見る「観客社会」から「参加社会」へ転換し、どんな未来を目指すか、そのためにどう税金を使うかを主体的に考え、幅広く議論しなければなりません。

――日本では「減税」を望む世論が高まる一方で、消費減税による「社会保障の低下」に不安を感じている人が7割を超えているという調査結果(共同通信)も出ています。日本人の、こうした「揺れ」をどう捉えればよいのでしょうか。

こうした現象には、日本社会特有の依存と無力感が表れていると思います。

私たちの研究所(経済社会システム総合研究所)で行った世論調査では、「政府(国)を信頼できるか」との問いに「信頼できる」との回答が少なかったにもかかわらず、「望ましい社会をつくるために役割を果たすべき主体」として「国や自治体」と答えた人は7割近くいました。

「政府なんて信頼していない」と言いながら「社会を良くするのは国の役割だ」と思っている。これは、社会心理学から見ると「自己を放棄している状態」です。

哲学者エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』で指摘したように、このままでは、国民が「自分で判断すること」を放棄し、外の権威に頼り、ファシズムへと傾く恐れがあります。

今、日本国民が、まるで「観客」のように政治を見てしまっていることも、社会問題が起きた時に「誰か解決してくれるカリスマ的なリーダーはいないか」と探してしまうことも、そうした傾向の表れです。

それは、自分の命運を「他人任せ」にしているようなものです。

日本は政治をスポーツ観戦でもするように見る「観客社会」から「参加社会」へ転換し、どんな未来を目指すか、そのためにどう税金を使うかを主体的に考え、幅広く議論しなければなりません。

■全体性を捉える

■全体性を捉える

スウェーデンには「国民の家」という政治理念があります。国民全体を「一つの家族」とみなし、平等で公正な社会を目指す福祉国家の考え方です。

家族の中では、誰もが「家族のために貢献したい」と願うのと同じように「広く国民のために貢献したい」と考える社会像です。

社会の中で、一人一人が能力を発揮し、社会の繁栄や人々の幸福のために役立てる――その循環を引き出す仕組みが「国民の家」の中核を成しています。

競争原理を重視する人たちは「強者だけで社会を回せばいい」と考えがちですが、むしろ、全ての人が力を発揮できる社会の方が、経済も伸び、幸福度も高まります。

実際に北欧諸国をはじめとする先進国のデータを見ると、「他者を信頼している社会」――家族のように互いを信じ合えている社会ほど、経済成長率が高い傾向が出ています。

「国民の家」の理念の普及において、キリスト教をはじめ宗教が、一定の役割を果たしました。

宗教は、人間や社会の全体を捉え、その真実を明らかにしようとする営みです。科学は「分身真実」――つまり、対象を細かく分け、要素ごとに理解しようとします。有効な手法ですが、どうしても「部分」しか見えないという限界があります。

現代社会は、科学的な分析が進みすぎて、細分化・分業化が当たり前になっています。一人一人が特定の分野しか見なくなり、その結果、「社会全体」が見えにくくなってしまった。

そのため、本来は全世代が協力して未来を考えるべきなのに、「世代間の対立」をあおり、人々を分断する言説も出てきてしまう。

宗教は、そうした人間や社会の「全体性」を取り戻す存在としても意義があるのではないでしょうか。

私たちが生きている社会が今、どういう状態にあるのかを考え、対話を重ね、学び合い、連帯をつくる。創価学会の宗教運動にも、人間と社会の「全体性」を捉え、人々を結ぶ役割があるのではないでしょうか。

スウェーデンには「国民の家」という政治理念があります。国民全体を「一つの家族」とみなし、平等で公正な社会を目指す福祉国家の考え方です。

家族の中では、誰もが「家族のために貢献したい」と願うのと同じように「広く国民のために貢献したい」と考える社会像です。

社会の中で、一人一人が能力を発揮し、社会の繁栄や人々の幸福のために役立てる――その循環を引き出す仕組みが「国民の家」の中核を成しています。

競争原理を重視する人たちは「強者だけで社会を回せばいい」と考えがちですが、むしろ、全ての人が力を発揮できる社会の方が、経済も伸び、幸福度も高まります。

実際に北欧諸国をはじめとする先進国のデータを見ると、「他者を信頼している社会」――家族のように互いを信じ合えている社会ほど、経済成長率が高い傾向が出ています。

「国民の家」の理念の普及において、キリスト教をはじめ宗教が、一定の役割を果たしました。

宗教は、人間や社会の全体を捉え、その真実を明らかにしようとする営みです。科学は「分身真実」――つまり、対象を細かく分け、要素ごとに理解しようとします。有効な手法ですが、どうしても「部分」しか見えないという限界があります。

現代社会は、科学的な分析が進みすぎて、細分化・分業化が当たり前になっています。一人一人が特定の分野しか見なくなり、その結果、「社会全体」が見えにくくなってしまった。

そのため、本来は全世代が協力して未来を考えるべきなのに、「世代間の対立」をあおり、人々を分断する言説も出てきてしまう。

宗教は、そうした人間や社会の「全体性」を取り戻す存在としても意義があるのではないでしょうか。

私たちが生きている社会が今、どういう状態にあるのかを考え、対話を重ね、学び合い、連帯をつくる。創価学会の宗教運動にも、人間と社会の「全体性」を捉え、人々を結ぶ役割があるのではないでしょうか。

■トランポリン型

■トランポリン型

――日本社会が目指すべき福祉のビジョンは、どのようなものでしょうか。

今、経済の資産構造が変化しています。「有形資産(機械、土地など)」から「無形資産(情報、データなど)」を基盤にした経済へと急速に変わり、機械、鉄鋼、建設などに支えられた地域や産業が衰退し始めています。

日本のように、社会保障やセーフティーネットを重視してきた国にとっては、こうした「形のない経済」への変化の中で、かつての公平性や包摂性をいかに取り戻すかが、課題となっています。

こうした変化に対応するため、ヨーロッパの国々は「積極的労働市場政策」を進めています。経済構造の変化によって仕事を失った人々が、新しい成長分野に移れるように、支援する仕組みです。

例えば、鉄鋼業などで働いていた人が、ITなど新しい分野に転職できるように、再教育の制度が整えられています。

その土台にあるのは、セーフティーネットではなく「トランポリン型」ともいわれるような社会保障の考え方です。たとえ失業や産業の転換で一度落ちたとしても、再び跳ね上がって前向きな未来へ飛び出していける力を与える。それが、社会の役割であると考えているのです。

いずれにしても、大切なことは、私たち一人一人が時代状況を正しく認識し、「どのような社会を築いていくのか」「どのような福祉を整えていくのか」を主体的に考えることです。

国民全員が社会をつくる「主人公」として、知恵を出し、未来を描く――社会の再生は、「一人」の心の変革から始まるのです。

(㊦は後日掲載)

――日本社会が目指すべき福祉のビジョンは、どのようなものでしょうか。

今、経済の資産構造が変化しています。「有形資産(機械、土地など)」から「無形資産(情報、データなど)」を基盤にした経済へと急速に変わり、機械、鉄鋼、建設などに支えられた地域や産業が衰退し始めています。

日本のように、社会保障やセーフティーネットを重視してきた国にとっては、こうした「形のない経済」への変化の中で、かつての公平性や包摂性をいかに取り戻すかが、課題となっています。

こうした変化に対応するため、ヨーロッパの国々は「積極的労働市場政策」を進めています。経済構造の変化によって仕事を失った人々が、新しい成長分野に移れるように、支援する仕組みです。

例えば、鉄鋼業などで働いていた人が、ITなど新しい分野に転職できるように、再教育の制度が整えられています。

その土台にあるのは、セーフティーネットではなく「トランポリン型」ともいわれるような社会保障の考え方です。たとえ失業や産業の転換で一度落ちたとしても、再び跳ね上がって前向きな未来へ飛び出していける力を与える。それが、社会の役割であると考えているのです。

いずれにしても、大切なことは、私たち一人一人が時代状況を正しく認識し、「どのような社会を築いていくのか」「どのような福祉を整えていくのか」を主体的に考えることです。

国民全員が社会をつくる「主人公」として、知恵を出し、未来を描く――社会の再生は、「一人」の心の変革から始まるのです。

(㊦は後日掲載)

じんの・なおひこ 1946年、埼玉県生まれ。財政学者。東京大学経済学部教授、地方財政審議会会長、日本社会事業大学学長、日本財政学会代表理事等を歴任。東京大学名誉教授。2009年に紫綬褒章を受章。著書に『財政と民主主義――人間が信頼し合える社会へ』(岩波書店)、『増補 教育再生の条件 経済学的考察』(岩波書店)ほか多数。

じんの・なおひこ 1946年、埼玉県生まれ。財政学者。東京大学経済学部教授、地方財政審議会会長、日本社会事業大学学長、日本財政学会代表理事等を歴任。東京大学名誉教授。2009年に紫綬褒章を受章。著書に『財政と民主主義――人間が信頼し合える社会へ』(岩波書店)、『増補 教育再生の条件 経済学的考察』(岩波書店)ほか多数。

●ご感想をお寄せください。

kansou@seikyo-np.jp

ファクス 03-5360-9613

●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。

●ご感想をお寄せください。

kansou@seikyo-np.jp

ファクス 03-5360-9613

●こちらから、「危機の時代を生きる」識者インタビューの過去の連載の一部をご覧いただけます。

音声読み上げ