〈Switch――共育のまなざし〉 「排」から「拝」へ転換する信仰の力

〈Switch――共育のまなざし〉 「排」から「拝」へ転換する信仰の力

2025年3月15日

- 栃木・作新学院大学の渡邊弘学長が

- 兵庫・教育本部の友との交流に思う

- 栃木・作新学院大学の渡邊弘学長が

- 兵庫・教育本部の友との交流に思う

兵庫の創価学会・教育本部(教育・保育などに携わるメンバーの集い)は、大人と子どもが共に成長した軌跡をつづる「教育実践記録運動」において、全国模範の取り組みを続けています。今月8、9の両日、兵庫の地を栃木から遠路、一人の教育学者が訪ねました。作新学院大学(宇都宮市)の渡邊弘学長です。目的は、教育本部との「教育と信仰」を巡る交流座談会、そして自らが講師を務める聖教文化講演会に参加すること。渡邊学長は、現代の子どもたちを取り巻くさまざまな課題を解決するには、「人間観」「教育観」の転換が不可欠だと訴え、創価学会の運動と創価教育の実践に期待しています。学長に同行取材しました。(記事=大宮将之)

兵庫の創価学会・教育本部(教育・保育などに携わるメンバーの集い)は、大人と子どもが共に成長した軌跡をつづる「教育実践記録運動」において、全国模範の取り組みを続けています。今月8、9の両日、兵庫の地を栃木から遠路、一人の教育学者が訪ねました。作新学院大学(宇都宮市)の渡邊弘学長です。目的は、教育本部との「教育と信仰」を巡る交流座談会、そして自らが講師を務める聖教文化講演会に参加すること。渡邊学長は、現代の子どもたちを取り巻くさまざまな課題を解決するには、「人間観」「教育観」の転換が不可欠だと訴え、創価学会の運動と創価教育の実践に期待しています。学長に同行取材しました。(記事=大宮将之)

作新学院大学の渡邊弘学長(手前右から3人目)が、兵庫10総県の教育本部の代表と語らう(9日、兵庫池田文化会館で)

作新学院大学の渡邊弘学長(手前右から3人目)が、兵庫10総県の教育本部の代表と語らう(9日、兵庫池田文化会館で)

■学ばせてほしい

■学ばせてほしい

JR新神戸駅から兵庫池田文化会館へ向かう車中、渡邊学長は窓越しに街並みを望んでいました。「見事に復興されましたね……」

1995年の阪神・淡路大震災から間もない頃、学長は被災地を訪れたことがあるそうです。

当時は宇都宮大学の助教授。震災の前年に、恩師の村井実・慶應義塾大学名誉教授(1922~2024)を通じて初代会長・牧口常三郎先生のことを知り、創価教育の思想と歴史を本格的に研究し始めていた頃でもありました。

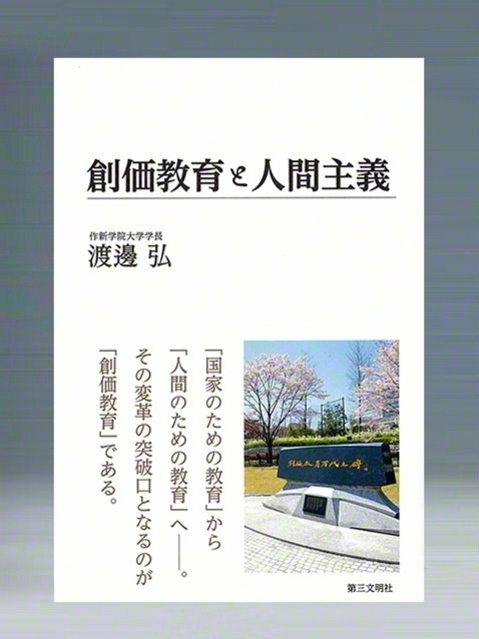

以来30年。学長は創価学会の平和・文化・教育運動を見つめ続け、「人間教育実践報告大会」(教育本部主催)で講評を幾たびも務めてきました。2021年には『創価教育と人間主義』(第三文明社)と題する書籍も発刊しています。

JR新神戸駅から兵庫池田文化会館へ向かう車中、渡邊学長は窓越しに街並みを望んでいました。「見事に復興されましたね……」

1995年の阪神・淡路大震災から間もない頃、学長は被災地を訪れたことがあるそうです。

当時は宇都宮大学の助教授。震災の前年に、恩師の村井実・慶應義塾大学名誉教授(1922~2024)を通じて初代会長・牧口常三郎先生のことを知り、創価教育の思想と歴史を本格的に研究し始めていた頃でもありました。

以来30年。学長は創価学会の平和・文化・教育運動を見つめ続け、「人間教育実践報告大会」(教育本部主催)で講評を幾たびも務めてきました。2021年には『創価教育と人間主義』(第三文明社)と題する書籍も発刊しています。

『創価教育と人間主義』

『創価教育と人間主義』

会館に到着しました。8日の交流座談会の参加者は教育本部の代表19人。学長は第一声、笑顔で語りました。「今日は皆さんから、たくさん学ばせていただきたいと思います」

テーマは「教育実践の上で実感する信仰の力」。最初に発言したのは、青年教育者です。

「以前、どんな教員も、親御さんも、手が付けられないほど非行に走った中学生を、受け持ったことがありまして……」

周囲の誰もが「この子はダメだ」と諦めてしまったそうです。青年教育者の彼の脳裏にも、その言葉が何度もよぎったと言います。

会館に到着しました。8日の交流座談会の参加者は教育本部の代表19人。学長は第一声、笑顔で語りました。「今日は皆さんから、たくさん学ばせていただきたいと思います」

テーマは「教育実践の上で実感する信仰の力」。最初に発言したのは、青年教育者です。

「以前、どんな教員も、親御さんも、手が付けられないほど非行に走った中学生を、受け持ったことがありまして……」

周囲の誰もが「この子はダメだ」と諦めてしまったそうです。青年教育者の彼の脳裏にも、その言葉が何度もよぎったと言います。

しかし諦めきれません。日頃、学会活動する中で先輩から「相手の仏性を信じ続ける大切さ」を繰り返し教わっていたからです。朝晩の祈りに力を込め、生徒のもとへ家庭訪問を重ねました。反発されても、生徒の言葉の奥にある“精神の心音”を聞き取る思いで、関わり続けました。

生徒は次第に心を開き、本音を語ってくれるようになります。勉強にも少しずつ取り組み、通信制高校に合格。中学校の卒業式では手紙を書いてくれました。

青年教育者は語ります。「今もその生徒は折に触れ、僕の職場を訪ねてくれるんです。『先生、あの時はありがとう』って。『ありがとう』を伝えたいのは、むしろ僕のほうです」

しかし諦めきれません。日頃、学会活動する中で先輩から「相手の仏性を信じ続ける大切さ」を繰り返し教わっていたからです。朝晩の祈りに力を込め、生徒のもとへ家庭訪問を重ねました。反発されても、生徒の言葉の奥にある“精神の心音”を聞き取る思いで、関わり続けました。

生徒は次第に心を開き、本音を語ってくれるようになります。勉強にも少しずつ取り組み、通信制高校に合格。中学校の卒業式では手紙を書いてくれました。

青年教育者は語ります。「今もその生徒は折に触れ、僕の職場を訪ねてくれるんです。『先生、あの時はありがとう』って。『ありがとう』を伝えたいのは、むしろ僕のほうです」

兵庫の友が語った「教育実践」「信仰の力」に対して渡邊学長(右端)が所感を寄せる(8日、兵庫池田文化会館で)

兵庫の友が語った「教育実践」「信仰の力」に対して渡邊学長(右端)が所感を寄せる(8日、兵庫池田文化会館で)

別の教育者も振り返ります。かつて受け持った児童は「暴れるわ、暴言を吐くわ、授業になりませんでした」。

その時、教育本部の先輩の言葉に救われます。「その子が“おらんかったら……”と思ってるやろ。違う。その子がいるから、成長できるんやで!」

子どもとの向き合い方、そして祈り方が変わりました。伝わるものがあったのでしょう。「今年の目標」を書く授業の際、その児童は「今年はあばれない」と書いたそうです。「彼も暴れたくないんや。その心を分かってあげられなかった。僕、泣いて謝りました。そして約束したんです。授業中、我慢できなくなったら先生に言ってくれって」

以来、児童はグングンと成長していきました。その変化がクラスにもプラスの影響を広げたそうです。

別の教育者も振り返ります。かつて受け持った児童は「暴れるわ、暴言を吐くわ、授業になりませんでした」。

その時、教育本部の先輩の言葉に救われます。「その子が“おらんかったら……”と思ってるやろ。違う。その子がいるから、成長できるんやで!」

子どもとの向き合い方、そして祈り方が変わりました。伝わるものがあったのでしょう。「今年の目標」を書く授業の際、その児童は「今年はあばれない」と書いたそうです。「彼も暴れたくないんや。その心を分かってあげられなかった。僕、泣いて謝りました。そして約束したんです。授業中、我慢できなくなったら先生に言ってくれって」

以来、児童はグングンと成長していきました。その変化がクラスにもプラスの影響を広げたそうです。

■ダメな子なんか

■ダメな子なんか

渡邊学長はうなずき、応えます。「『ねむの木学園』設立者・宮城まり子さんとのやりとりを、思い出しました」。同学園は日本初の肢体不自由児養護施設で、渡邊学長は2020年から理事を務めています。

渡邊学長はうなずき、応えます。「『ねむの木学園』設立者・宮城まり子さんとのやりとりを、思い出しました」。同学園は日本初の肢体不自由児養護施設で、渡邊学長は2020年から理事を務めています。

宮城さんは生涯、どんな子にも「隠れた才能」があると信じ、関わり続けた人でした。モットーは「ダメな子なんか一人もいない」――かつて学長は、こう尋ねたことがあるそうです。「宮城さんには、“嫌いな子”“苦手な子”なんていないでしょう?」

すると宮城さんは、笑いながら「いますよ」。人間だから、好き嫌いや相性の合う・合わないは、もちろんある。けれども「嫌だなと思う子、自分に懐かない子にほど一生懸命、声をかけるようにしているの」と答えたと言います。

宮城さんは生涯、どんな子にも「隠れた才能」があると信じ、関わり続けた人でした。モットーは「ダメな子なんか一人もいない」――かつて学長は、こう尋ねたことがあるそうです。「宮城さんには、“嫌いな子”“苦手な子”なんていないでしょう?」

すると宮城さんは、笑いながら「いますよ」。人間だから、好き嫌いや相性の合う・合わないは、もちろんある。けれども「嫌だなと思う子、自分に懐かない子にほど一生懸命、声をかけるようにしているの」と答えたと言います。

宮城まり子さん(本紙のインタビュー取材に応じてくださった2007年5月撮影)

宮城まり子さん(本紙のインタビュー取材に応じてくださった2007年5月撮影)

子どもの可能性を引き出すには、小さな感情に引きずられず、「信じよう」とする「意志」を持つこと。その意志を支え、強めるものこそ「皆さんにとっては仏法の人間観であり、お題目を唱えることなのでしょう」と学長は語ります。

大人が自分を信じてくれているか――子どもはその“本気度”を鋭敏に感じ取ります。教師が授業の仕方や接し方をどれだけ工夫したとしても、心が伴っていなければ、子どもは簡単に見破ります。

「牧口先生も、『創価教育学体系梗概』で“教師が子どもから信じられていないこと”が問題ではなく、むしろ“教師が子どもを信じていないこと”が問題だと指摘されていましたね」(渡邊学長)

子どもの可能性を引き出すには、小さな感情に引きずられず、「信じよう」とする「意志」を持つこと。その意志を支え、強めるものこそ「皆さんにとっては仏法の人間観であり、お題目を唱えることなのでしょう」と学長は語ります。

大人が自分を信じてくれているか――子どもはその“本気度”を鋭敏に感じ取ります。教師が授業の仕方や接し方をどれだけ工夫したとしても、心が伴っていなければ、子どもは簡単に見破ります。

「牧口先生も、『創価教育学体系梗概』で“教師が子どもから信じられていないこと”が問題ではなく、むしろ“教師が子どもを信じていないこと”が問題だと指摘されていましたね」(渡邊学長)

■大人が変われば

■大人が変われば

翌9日に行われた座談会には、兵庫10総県の教育本部の代表が集いました。職種別のグループに分かれて語らいます。

翌9日に行われた座談会には、兵庫10総県の教育本部の代表が集いました。職種別のグループに分かれて語らいます。

渡邊弘学長(中央)も、各グループの座談の輪の中へ(9日)

渡邊弘学長(中央)も、各グループの座談の輪の中へ(9日)

保育士のメンバーは約20年前、「もう限界」と思うほど、対応に困る園児を受け持ちました。学会の先輩はその悩みを受け止めた上で、励ましてくれたそうです。「子どもが赤いチューリップを見て『黄色だ!』と言った時に、あなたが笑顔で『そうだね。黄色だね』と言える境涯になれたら、その子も必ず変わるよ」

その通りでした。大人のものさしで子どもを評価せずに、まず「ありのまま受け容れる」ことから出発する。そうして初めて、適切な手立ても生まれることを実感したのです。大学生になったその子は今、教育学部で学んでいます。

保育士のメンバーは約20年前、「もう限界」と思うほど、対応に困る園児を受け持ちました。学会の先輩はその悩みを受け止めた上で、励ましてくれたそうです。「子どもが赤いチューリップを見て『黄色だ!』と言った時に、あなたが笑顔で『そうだね。黄色だね』と言える境涯になれたら、その子も必ず変わるよ」

その通りでした。大人のものさしで子どもを評価せずに、まず「ありのまま受け容れる」ことから出発する。そうして初めて、適切な手立ても生まれることを実感したのです。大学生になったその子は今、教育学部で学んでいます。

■「この子のおかげ」と祈れる自分に

■「この子のおかげ」と祈れる自分に

悩んだ末に子どもと心がつながり、共に成長する教育本部のドラマには共通点があります。それは「子どもへのまなざし」が転換すること。特に“問題がある”とされる子であったり、自分が苦手とする子であったり。また、子どもだけでなく、保護者や同僚へのまなざしの変化もあります。

それを教育本部の友は、「『排』から『拝』へ」と呼んでいます。「この子・この人さえいなければ」と相手を「排除」するのではなく、「この子・この人のおかげで」と「礼拝」するように尊敬し、感謝できる自分になるのです。

大人が変われば子どもも変わる。職場の同僚の紹介で信心を始めたという、あるメンバーは「そんな考え方があるなんて、学会に入会するまでは思いもよりませんでした」。

悩んだ末に子どもと心がつながり、共に成長する教育本部のドラマには共通点があります。それは「子どもへのまなざし」が転換すること。特に“問題がある”とされる子であったり、自分が苦手とする子であったり。また、子どもだけでなく、保護者や同僚へのまなざしの変化もあります。

それを教育本部の友は、「『排』から『拝』へ」と呼んでいます。「この子・この人さえいなければ」と相手を「排除」するのではなく、「この子・この人のおかげで」と「礼拝」するように尊敬し、感謝できる自分になるのです。

大人が変われば子どもも変わる。職場の同僚の紹介で信心を始めたという、あるメンバーは「そんな考え方があるなんて、学会に入会するまでは思いもよりませんでした」。

9日に行われた兵庫10総県の代表との座談会では、「保育・幼児教育」「小学校」「中学校」「高校」「特別支援」「社会教育」の職種別に懇談。各グループから一人ずつ、語らいの概要を報告した。教育現場の“あるある話”に笑いあり、苦闘を乗り越えて子どもと心がつながったドラマに涙あり

9日に行われた兵庫10総県の代表との座談会では、「保育・幼児教育」「小学校」「中学校」「高校」「特別支援」「社会教育」の職種別に懇談。各グループから一人ずつ、語らいの概要を報告した。教育現場の“あるある話”に笑いあり、苦闘を乗り越えて子どもと心がつながったドラマに涙あり

■不軽菩薩のように

■不軽菩薩のように

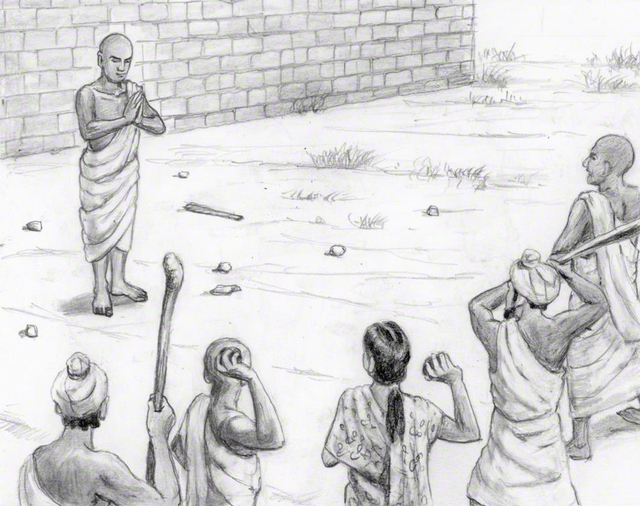

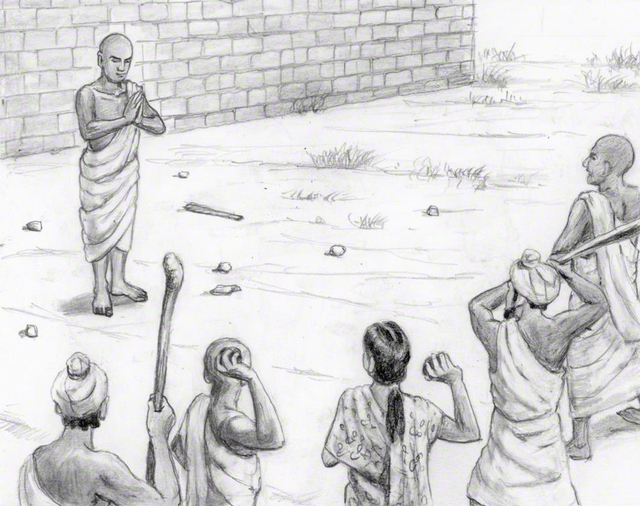

そうした転換を促す哲学を、教育本部の友は、法華経に登場する「不軽菩薩」に見いだしています。どんな人にも成仏の可能性があることを説き、一人一人の内にある「仏性」に向かって礼拝を続けた菩薩です。

それに対して人々は悪口を言い、杖でたたくなどの仕打ちで報います。それでも不軽菩薩は屈しません。万人を敬い続けた結果、自らも成仏するのです。

そうした転換を促す哲学を、教育本部の友は、法華経に登場する「不軽菩薩」に見いだしています。どんな人にも成仏の可能性があることを説き、一人一人の内にある「仏性」に向かって礼拝を続けた菩薩です。

それに対して人々は悪口を言い、杖でたたくなどの仕打ちで報います。それでも不軽菩薩は屈しません。万人を敬い続けた結果、自らも成仏するのです。

礼拝する「不軽菩薩」。人々は杖や木で打ち、石や瓦を投げつけた(小説『新・人間革命』第26巻「法旗」の章の挿絵から。内田健一郎画)

礼拝する「不軽菩薩」。人々は杖や木で打ち、石や瓦を投げつけた(小説『新・人間革命』第26巻「法旗」の章の挿絵から。内田健一郎画)

「もちろん、自分も凡夫やから、子どもからひどいことをされたり、保護者から不条理なことを言われ続けたりしたら、『ほんまに仏性、あるんかな?』と信じられなくなることもあります」。そう赤裸々に話してくれた友もいました。

ある学校の職員室では、「あの子がいるから、クラスもうまくいかないんだ」「あの親御さんとの関わりさえなければ」といった会話が聞こえてくることもあり、「自分も暗い方向に流されそうになる」と悩むメンバーもいます。

けれども池田先生の書籍を読むたび、学会の同志に話を聞いてもらって励まし合うたび、「信じ抜こう」という意志が湧いてくるそうです。ある人は「日頃の学会活動が、勤行・唱題が、人間を信じ抜く“信心の足腰”を鍛えてくれます」と語っていました。

「もちろん、自分も凡夫やから、子どもからひどいことをされたり、保護者から不条理なことを言われ続けたりしたら、『ほんまに仏性、あるんかな?』と信じられなくなることもあります」。そう赤裸々に話してくれた友もいました。

ある学校の職員室では、「あの子がいるから、クラスもうまくいかないんだ」「あの親御さんとの関わりさえなければ」といった会話が聞こえてくることもあり、「自分も暗い方向に流されそうになる」と悩むメンバーもいます。

けれども池田先生の書籍を読むたび、学会の同志に話を聞いてもらって励まし合うたび、「信じ抜こう」という意志が湧いてくるそうです。ある人は「日頃の学会活動が、勤行・唱題が、人間を信じ抜く“信心の足腰”を鍛えてくれます」と語っていました。

交流座談会の感想と感謝を述べる渡邊学長

交流座談会の感想と感謝を述べる渡邊学長

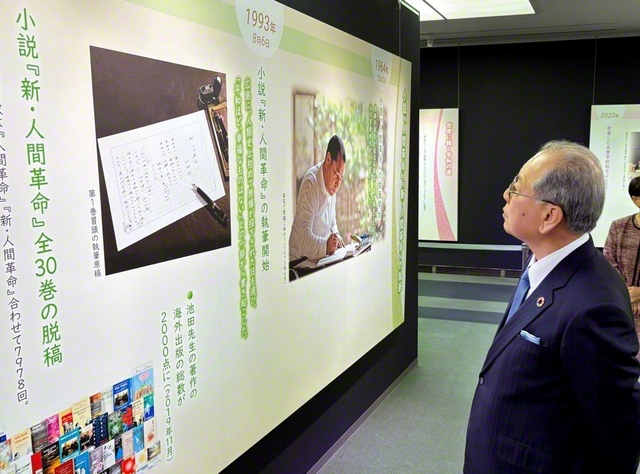

9日午前の座談会終了後、渡邊学長は関西国際文化センターで開催中の特別展示「池田大作先生 生涯と事績――不撓不屈の95年」へ

9日午前の座談会終了後、渡邊学長は関西国際文化センターで開催中の特別展示「池田大作先生 生涯と事績――不撓不屈の95年」へ

同じく鑑賞していた兵庫音楽隊の未来部員と交歓する場面も

同じく鑑賞していた兵庫音楽隊の未来部員と交歓する場面も

9日午後。聖教文化講演会に登壇した渡邊学長は、講演のタイトルを「いま、創価学会と創価教育に期待すること」と掲げました。今月下旬に発刊予定の新著『教育の危機と現代の日本』では、牧口先生に言及した章もあると言います。

「創価教育の思想と実践は、間違いなく、今日の危機的状況にあるわが国の教育をはじめ、多くの分野の『羅針盤』となり得るものと確信しています」(講演要旨をあす16日付に掲載)

9日午後。聖教文化講演会に登壇した渡邊学長は、講演のタイトルを「いま、創価学会と創価教育に期待すること」と掲げました。今月下旬に発刊予定の新著『教育の危機と現代の日本』では、牧口先生に言及した章もあると言います。

「創価教育の思想と実践は、間違いなく、今日の危機的状況にあるわが国の教育をはじめ、多くの分野の『羅針盤』となり得るものと確信しています」(講演要旨をあす16日付に掲載)

聖教文化講演会で語る渡邊学長(9日、兵庫池田文化会館で)

聖教文化講演会で語る渡邊学長(9日、兵庫池田文化会館で)

今月下旬に発刊予定の渡邊学長の新著『教育の危機と現代の日本』(東洋館出版社)。第4章「思想家たちの警鐘」の中で、牧口常三郎先生の人間観・教育観・教師観に言及している

今月下旬に発刊予定の渡邊学長の新著『教育の危機と現代の日本』(東洋館出版社)。第4章「思想家たちの警鐘」の中で、牧口常三郎先生の人間観・教育観・教師観に言及している

【ご感想をお寄せください】

〈メール〉kansou@seikyo-np.jp

〈ファクス〉03-5360-9613

連載「Switch――共育のまなざし」のまとめ記事はこちらから。過去の記事を読むことができます(電子版の有料会員)。

【ご感想をお寄せください】

〈メール〉kansou@seikyo-np.jp

〈ファクス〉03-5360-9613

連載「Switch――共育のまなざし」のまとめ記事はこちらから。過去の記事を読むことができます(電子版の有料会員)。

音声読み上げ