〈特集「情報災害」〉#4 災害時、生き残るための情報って?――関谷直也教授に聞く

〈特集「情報災害」〉#4 災害時、生き残るための情報って?――関谷直也教授に聞く

2025年10月17日

- SNS上に自分の命を守る情報はない⁉――あらかじめの身辺理解が大切

- SNS上に自分の命を守る情報はない⁉――あらかじめの身辺理解が大切

せきや・なおや 1975年新潟生まれ。東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授(災害情報論、社会心理学)。東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員。福島大学食農学類客員准教授を兼務。近著に『災害情報――東日本大震災からの教訓』がある

せきや・なおや 1975年新潟生まれ。東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授(災害情報論、社会心理学)。東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員。福島大学食農学類客員准教授を兼務。近著に『災害情報――東日本大震災からの教訓』がある

「7月5日に日本で大災害が起きる」という“うわさ”が、インターネットやSNSを通じて拡散されました。災害時の情報収集について、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授の関谷直也さんに話を聞きました。

「7月5日に日本で大災害が起きる」という“うわさ”が、インターネットやSNSを通じて拡散されました。災害時の情報収集について、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授の関谷直也さんに話を聞きました。

●災害時、SNSに自分の命を守る情報は無い?

●災害時、SNSに自分の命を守る情報は無い?

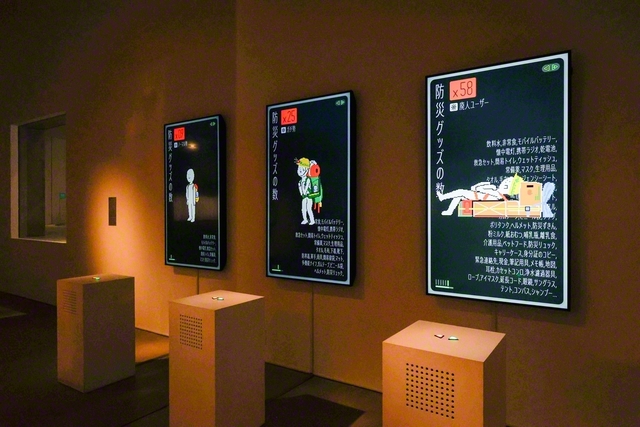

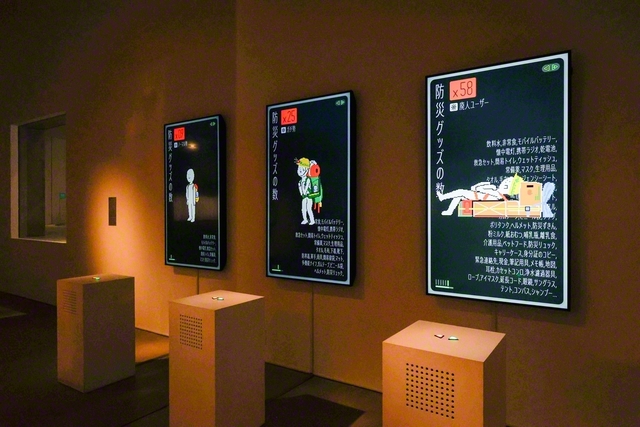

関谷氏が学術協力をする「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」(東京都港区)

関谷氏が学術協力をする「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」(東京都港区)

――災害時、情報を得るためにSNSを活用することはできるのでしょうか。

災害が発生した時、普段と同じようにSNSや電子機器が使えるとは限りません。また一方で、普段はSNSに流れてくる情報を正しいか正しくないかという判断基準で使っているのではなく、興味があるかどうかという感覚で多くの人に共感を促すものとして使っているわけです。なので、テレビやラジオといったマスメディアが発信した情報とSNSの情報は価値基準が違うため比べようがありません。

他にも、SNSは情報の流通範囲は広く、また、ピンポイントに地域の情報を集めることはあまり得意なメディアではありません。なので、その地域の被害状況や避難所周辺で何が問題になっているのかは、SNSを見ても分からず、災害の原因はマスメディアからしか、地域の被害状況は身近な情報からしか得ることができません。災害時、SNSを利用する人は被災地外の人が多く、普段通りのコミュニケーションの延長線上で利用しているため、被災時にSNSが有効活用される事例というのはあまり多くありません。

多くの人の救助につながった事例は唯一、令和元年東日本台風の時に長野で新幹線が水没した事例。長野県のヘリコプターが救助に向かっている時、長野県職員の人が今の状況をSNSで発信してくださいと乗客らに呼びかけました。つまり、エリアがピンポイントに特定され、かつネットが通じる場合でない限り、SNSは人命救助に有効活用できないというのが現状です。

普段使っているSNSの特性を十分に理解できていたとしても、発災時に有効活用できるかどうかは、時と場合によります。

――災害時、情報を得るためにSNSを活用することはできるのでしょうか。

災害が発生した時、普段と同じようにSNSや電子機器が使えるとは限りません。また一方で、普段はSNSに流れてくる情報を正しいか正しくないかという判断基準で使っているのではなく、興味があるかどうかという感覚で多くの人に共感を促すものとして使っているわけです。なので、テレビやラジオといったマスメディアが発信した情報とSNSの情報は価値基準が違うため比べようがありません。

他にも、SNSは情報の流通範囲は広く、また、ピンポイントに地域の情報を集めることはあまり得意なメディアではありません。なので、その地域の被害状況や避難所周辺で何が問題になっているのかは、SNSを見ても分からず、災害の原因はマスメディアからしか、地域の被害状況は身近な情報からしか得ることができません。災害時、SNSを利用する人は被災地外の人が多く、普段通りのコミュニケーションの延長線上で利用しているため、被災時にSNSが有効活用される事例というのはあまり多くありません。

多くの人の救助につながった事例は唯一、令和元年東日本台風の時に長野で新幹線が水没した事例。長野県のヘリコプターが救助に向かっている時、長野県職員の人が今の状況をSNSで発信してくださいと乗客らに呼びかけました。つまり、エリアがピンポイントに特定され、かつネットが通じる場合でない限り、SNSは人命救助に有効活用できないというのが現状です。

普段使っているSNSの特性を十分に理解できていたとしても、発災時に有効活用できるかどうかは、時と場合によります。

イラストで防災の備えを紹介する(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」柴田大平「防災グラデーション」)

イラストで防災の備えを紹介する(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」柴田大平「防災グラデーション」)

――前回の取材で、ITジャーナリストの高橋暁子さんにお話を聞いた際、「SNSでは、自分と似た価値観や属性を持つ人をフォローしやすいことから、タイムライン上には自身と似たような意見を持った人物やニュースが表示されやすくなります。するとその情報が世論であるかのような錯覚に陥りやすくなるのです」と教えてくださいました。(高橋暁子さんの記事はこちら)

私たちはインターネットやSNSを見て、自分に近い意見を拾って、それが周りの意見だと認識してしまいます。ネットやSNSでそういった情報が集まりやすいシステム上の傾向をフィルターバブルといいます。社会心理学ではネットに限らず、自分の意見や行動が多数派であると誤認する傾向のことをフォールス・コンセンサス効果とよび、それがネットでは起こりやすいということがいえます。災害時に限らず、SNSを含むネットメディアは、自分に近い意見を世の中の意見だと勘違いしやすく、世論を認識するのには不向きです。

だからこそ、マスメディアには公的な政策やその意見を論じること、世の中の人々の意見分布がどのようになっているのかをきちんと提示することが求められています。しかし現代は、それらが非常に弱くなっており、それについては災害時も平時も変わりません。

――前回の取材で、ITジャーナリストの高橋暁子さんにお話を聞いた際、「SNSでは、自分と似た価値観や属性を持つ人をフォローしやすいことから、タイムライン上には自身と似たような意見を持った人物やニュースが表示されやすくなります。するとその情報が世論であるかのような錯覚に陥りやすくなるのです」と教えてくださいました。(高橋暁子さんの記事はこちら)

私たちはインターネットやSNSを見て、自分に近い意見を拾って、それが周りの意見だと認識してしまいます。ネットやSNSでそういった情報が集まりやすいシステム上の傾向をフィルターバブルといいます。社会心理学ではネットに限らず、自分の意見や行動が多数派であると誤認する傾向のことをフォールス・コンセンサス効果とよび、それがネットでは起こりやすいということがいえます。災害時に限らず、SNSを含むネットメディアは、自分に近い意見を世の中の意見だと勘違いしやすく、世論を認識するのには不向きです。

だからこそ、マスメディアには公的な政策やその意見を論じること、世の中の人々の意見分布がどのようになっているのかをきちんと提示することが求められています。しかし現代は、それらが非常に弱くなっており、それについては災害時も平時も変わりません。

一週間分の非常食が並ぶ(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」)

一週間分の非常食が並ぶ(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」)

私たちにとって最も重要なのは、災害でも人が死なないこと。例えば、南海トラフ巨大地震ならまず、津波から避難して助かることが重要ですし、首都直下地震だったら、東京には木造密集住宅がたくさんあるため、大規模な火災から命を守ることが重要です。

避難所での食事や、どのように避難生活を送るかは優先順位としては2番目です。しかし、防災について議論をしていると、津波や火災からの避難というよりは、避難後の食事やトイレといった多くの人が困る問題に焦点があたりやすい。被災してもみんな自分は死なないと思っているんです。災害は多くの人が困る問題だからこそ、マスメディアが社会的に弱い立場の人々のための代弁者であってほしいと思っています。

私たちにとって最も重要なのは、災害でも人が死なないこと。例えば、南海トラフ巨大地震ならまず、津波から避難して助かることが重要ですし、首都直下地震だったら、東京には木造密集住宅がたくさんあるため、大規模な火災から命を守ることが重要です。

避難所での食事や、どのように避難生活を送るかは優先順位としては2番目です。しかし、防災について議論をしていると、津波や火災からの避難というよりは、避難後の食事やトイレといった多くの人が困る問題に焦点があたりやすい。被災してもみんな自分は死なないと思っているんです。災害は多くの人が困る問題だからこそ、マスメディアが社会的に弱い立場の人々のための代弁者であってほしいと思っています。

●生き残れると思っていない?

●生き残れると思っていない?

避難所での過ごし方の工夫が紹介される(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」)

避難所での過ごし方の工夫が紹介される(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」)

――災害時、私たちに一番必要なことは何ですか?

災害時に命を守るための情報をSNSに求めても出てきません。津波からの避難や地震の後の火災から身を守るためには、あらかじめ避難の仕方について知っておかなければいけません。

発災直後はどんな状況かマスメディアも把握できていません。なので、自分が被災した時に、どこに避難すればいいか、何を守ればいいのかということをあらかじめ自分自身で理解しておく必要があります。

災害発生直後は情報が断絶し、頼れる情報が手に入らないと理解することが、災害時におけるリテラシーだと思います。災害時のSNSとの付き合い方という意味では、SNSに答えがあると思わない方がいい。

流言が正しいか正しくないかはSNSを確認しても分かりません。そもそも、そういったことをSNSだけで解決しようというのは無理があるのではないでしょうか。

――災害時、私たちに一番必要なことは何ですか?

災害時に命を守るための情報をSNSに求めても出てきません。津波からの避難や地震の後の火災から身を守るためには、あらかじめ避難の仕方について知っておかなければいけません。

発災直後はどんな状況かマスメディアも把握できていません。なので、自分が被災した時に、どこに避難すればいいか、何を守ればいいのかということをあらかじめ自分自身で理解しておく必要があります。

災害発生直後は情報が断絶し、頼れる情報が手に入らないと理解することが、災害時におけるリテラシーだと思います。災害時のSNSとの付き合い方という意味では、SNSに答えがあると思わない方がいい。

流言が正しいか正しくないかはSNSを確認しても分かりません。そもそも、そういったことをSNSだけで解決しようというのは無理があるのではないでしょうか。

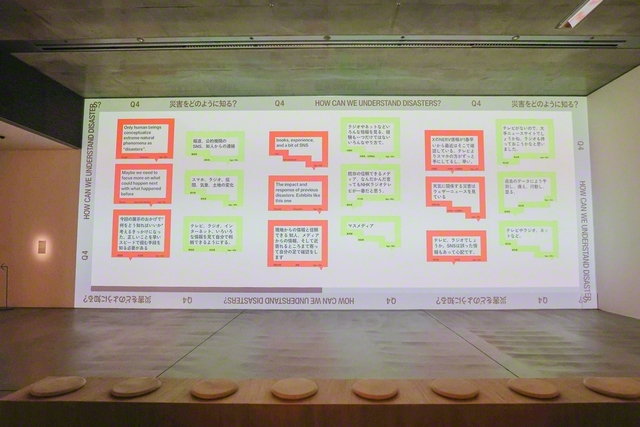

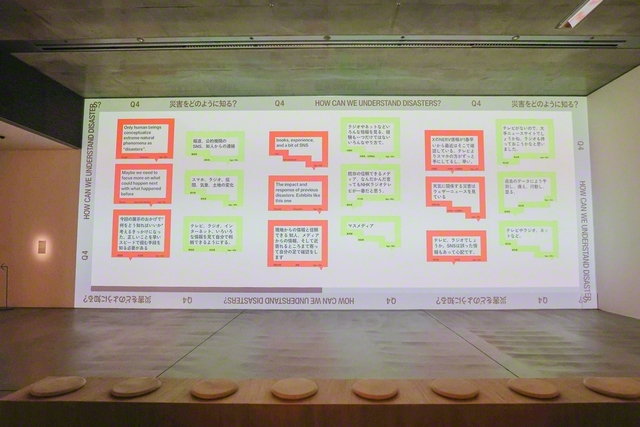

壁に映し出された来場者の回答(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」WOW「みんなは、どうする?」)

壁に映し出された来場者の回答(「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」WOW「みんなは、どうする?」)

〈取材後記〉

〈取材後記〉

公的な政策を論じ、世の中の意見分布を提示するといったマスメディアの役割が弱まっていると聞いて、7月の参院選のことを思い出した。7月の参院選では、SNSが有権者の投票行動に大きな影響を与えたといわれる。

ネット利用時間が旧来型テレビ視聴より長くなる「メディアシフト」が急速に進み、選挙関連の切り抜き動画の再生回数は大幅に増加した。一方で、候補者の問題発言や真偽の不確かな情報がSNS上で注目を集めると、相互作用で新聞やテレビといったオールドメディアでも露出が多くなるというジレンマも生まれた。SNSに自分の命を守るための情報はあるのだろうか。今日からは、“生き残るため”の防災と情報収集を心がけたい。

公的な政策を論じ、世の中の意見分布を提示するといったマスメディアの役割が弱まっていると聞いて、7月の参院選のことを思い出した。7月の参院選では、SNSが有権者の投票行動に大きな影響を与えたといわれる。

ネット利用時間が旧来型テレビ視聴より長くなる「メディアシフト」が急速に進み、選挙関連の切り抜き動画の再生回数は大幅に増加した。一方で、候補者の問題発言や真偽の不確かな情報がSNS上で注目を集めると、相互作用で新聞やテレビといったオールドメディアでも露出が多くなるというジレンマも生まれた。SNSに自分の命を守るための情報はあるのだろうか。今日からは、“生き残るため”の防災と情報収集を心がけたい。

東京都港区の21_21 DESIGN SIGHT

東京都港区の21_21 DESIGN SIGHT

関谷教授は、東京都港区で11月3日まで開催される「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」に学術協力している。展示には災害に関する問いが設置されている。防災の常識は日々更新されているのだと感服した。

関谷教授は、東京都港区で11月3日まで開催される「そのとき、どうする?展―防災のこれからを見渡す―」に学術協力している。展示には災害に関する問いが設置されている。防災の常識は日々更新されているのだと感服した。

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。

こちらにご感想をお寄せください。

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。

こちらにご感想をお寄せください。