〈教育本部ルポ・つなぐ〉第29回=「問われているのは私自身の生き方」と

〈教育本部ルポ・つなぐ〉第29回=「問われているのは私自身の生き方」と

2025年6月18日

令和を生きる小・中学生にとって、これが教室の“当たり前”になっていくのだろう。一人一人の机にタブレット端末が置かれていたり、前方の「電子黒板」には端末からの映像や音声が流れたり……。

高知県の公立中学校で国語教諭を務める、三野和香子さん(支部女性部長)の授業もしかり。生徒と共にICT(情報通信技術)の活用力を高め合う様子が、“わが県の国語ソムリエ”として雑誌「国語教育」(明治図書)に紹介されている。

令和を生きる小・中学生にとって、これが教室の“当たり前”になっていくのだろう。一人一人の机にタブレット端末が置かれていたり、前方の「電子黒板」には端末からの映像や音声が流れたり……。

高知県の公立中学校で国語教諭を務める、三野和香子さん(支部女性部長)の授業もしかり。生徒と共にICT(情報通信技術)の活用力を高め合う様子が、“わが県の国語ソムリエ”として雑誌「国語教育」(明治図書)に紹介されている。

三野和香子さん

三野和香子さん

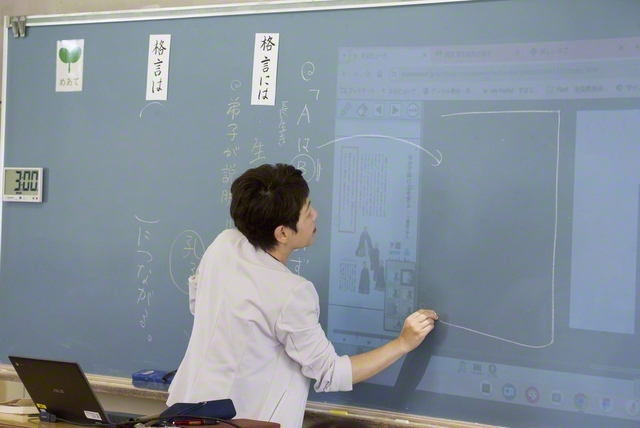

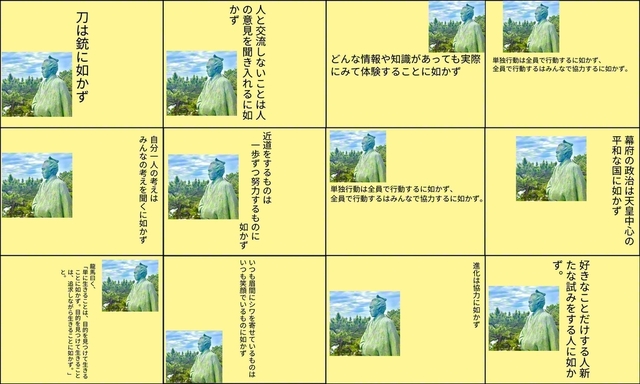

先月27日、3年4組の5限目。「論語」について書かれた教科書の内容が、まず電子黒板に映し出された。「前回の授業で、『AはBに如かず』という表現を勉強したね」と、三野さんが振り返る。「AはBに及ばない」という意味である。

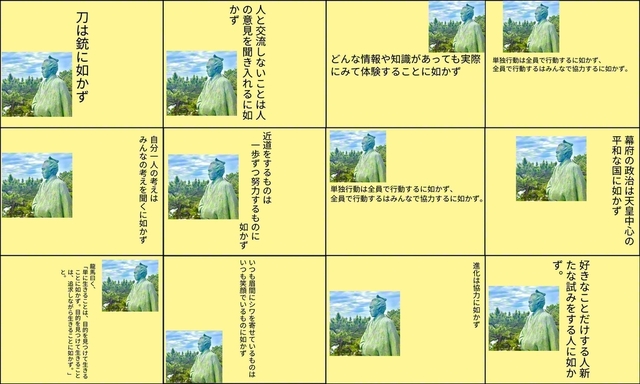

「では、みんなが考えた“マイ格言”を共有しましょう」。生徒がそれぞれ自分の案をノートパソコンに打ち込んだ内容が、まとめて黒板に映し出される。誰の、どの言葉に納得したか。なぜ納得したのかをグループごとに語り合うという。

先月27日、3年4組の5限目。「論語」について書かれた教科書の内容が、まず電子黒板に映し出された。「前回の授業で、『AはBに如かず』という表現を勉強したね」と、三野さんが振り返る。「AはBに及ばない」という意味である。

「では、みんなが考えた“マイ格言”を共有しましょう」。生徒がそれぞれ自分の案をノートパソコンに打ち込んだ内容が、まとめて黒板に映し出される。誰の、どの言葉に納得したか。なぜ納得したのかをグループごとに語り合うという。

「見て覚えることは、書いて覚えることより如かず」

「確かに英単語や漢字は、意識して書いたほうが記憶に残る!」

「コンビニチェーンの◯◯店は、△△店に如かず」

「それは個人的な好みによるでしょ(笑)」

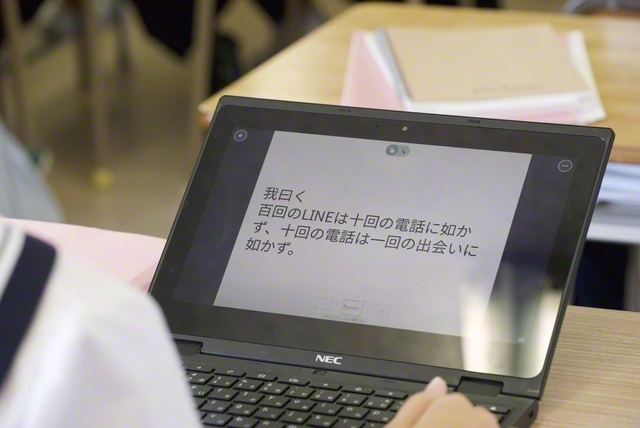

「百回のLINEは十回の電話に如かず、十回の電話は一回の出会いに如かず」

「やっぱり、ちゃんと会って話したほうが気持ちは伝わるよね」

「見て覚えることは、書いて覚えることより如かず」

「確かに英単語や漢字は、意識して書いたほうが記憶に残る!」

「コンビニチェーンの◯◯店は、△△店に如かず」

「それは個人的な好みによるでしょ(笑)」

「百回のLINEは十回の電話に如かず、十回の電話は一回の出会いに如かず」

「やっぱり、ちゃんと会って話したほうが気持ちは伝わるよね」

もしもマイ格言を一人ずつ、“口頭だけ”で発表したら、時間もかかるし、頭に入りづらい子もいるかもしれない。視覚的に共有されることで理解が進み、語り合いも盛り上がる。生徒のほうがデジタルに詳しい場合もあり、三野さんが「その使い方、教えて!」と学ぶ姿勢も忘れない。

生徒のパソコンには、紙の教科書を電子化した「デジタル教科書」が搭載されている。文字の拡大や色調整ができたり、音声読み上げ機能があったりするなど、個々の特性に合わせて“最適化”できるのが特徴だ。

もしもマイ格言を一人ずつ、“口頭だけ”で発表したら、時間もかかるし、頭に入りづらい子もいるかもしれない。視覚的に共有されることで理解が進み、語り合いも盛り上がる。生徒のほうがデジタルに詳しい場合もあり、三野さんが「その使い方、教えて!」と学ぶ姿勢も忘れない。

生徒のパソコンには、紙の教科書を電子化した「デジタル教科書」が搭載されている。文字の拡大や色調整ができたり、音声読み上げ機能があったりするなど、個々の特性に合わせて“最適化”できるのが特徴だ。

文部科学省は現在、デジタル教科書を「検定」「無償配布」の対象となる“正式な教科書”として位置付ける方針を示している。一方、健康面への影響や使用効果を懸念する声も少なくない。当面は「紙」と「デジタル」、双方の利点を生かした併用のあり方が模索されていくことになろう。

その上で――と、三野さんは考える。「学びたい!」という楽しさを、「より良く生きたい」との願いを、どうやって一人一人から引き出すか。時代は変われど、人間教育の基本は変わらない。問われているのは「教師である私の生き方だと思うんです」。

英知を磨くは何のため――関西創価学園と創価大学に学び、教員となって30年。苦しい時、「もうだめだ」と諦めかけた時、創立者の励ましと同窓生のつながりに、どれほど支えられたか。真心の一言や知恵の言葉が幾たび、胸に光を差してくれたか。

文部科学省は現在、デジタル教科書を「検定」「無償配布」の対象となる“正式な教科書”として位置付ける方針を示している。一方、健康面への影響や使用効果を懸念する声も少なくない。当面は「紙」と「デジタル」、双方の利点を生かした併用のあり方が模索されていくことになろう。

その上で――と、三野さんは考える。「学びたい!」という楽しさを、「より良く生きたい」との願いを、どうやって一人一人から引き出すか。時代は変われど、人間教育の基本は変わらない。問われているのは「教師である私の生き方だと思うんです」。

英知を磨くは何のため――関西創価学園と創価大学に学び、教員となって30年。苦しい時、「もうだめだ」と諦めかけた時、創立者の励ましと同窓生のつながりに、どれほど支えられたか。真心の一言や知恵の言葉が幾たび、胸に光を差してくれたか。

だからだろう。授業で「格言には何がある?」とのテーマに及んだ際、熱が一段とこもった。生徒と共に語り合う。「伝えたい生き方や考え方がある!」との意見が出た瞬間、三野さんは「そうだね!」と笑顔で大きくうなずいた。

だからだろう。授業で「格言には何がある?」とのテーマに及んだ際、熱が一段とこもった。生徒と共に語り合う。「伝えたい生き方や考え方がある!」との意見が出た瞬間、三野さんは「そうだね!」と笑顔で大きくうなずいた。

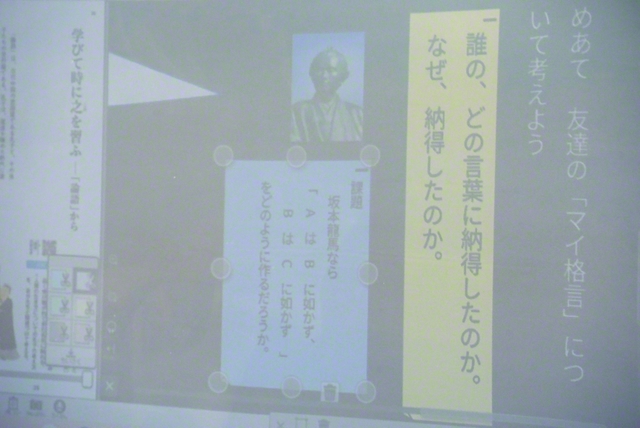

授業は終盤へ。黒板に坂本龍馬の写真が映し出される。土佐が生んだ維新の志士だ。三野さんが問う。「もしも龍馬が格言をつくったら?」

授業は終盤へ。黒板に坂本龍馬の写真が映し出される。土佐が生んだ維新の志士だ。三野さんが問う。「もしも龍馬が格言をつくったら?」

桂浜に立ち、太平洋を望む坂本龍馬の像

桂浜に立ち、太平洋を望む坂本龍馬の像

坂本龍馬が格言をつくったら? 生徒がパソコンに打ち込んだ内容が電子黒板に映し出される(実際の映像の一部)

坂本龍馬が格言をつくったら? 生徒がパソコンに打ち込んだ内容が電子黒板に映し出される(実際の映像の一部)

生徒たちの心が動き出す。「近道をするものは一歩ずつ努力するものに如かず」「単に生きることは、目的を見つけて生きることに如かず」……郷土と言葉と生き方が、この教室でつながった。

生徒たちの心が動き出す。「近道をするものは一歩ずつ努力するものに如かず」「単に生きることは、目的を見つけて生きることに如かず」……郷土と言葉と生き方が、この教室でつながった。

三野和香子さんがデジタル技術を駆使して授業を行う

三野和香子さんがデジタル技術を駆使して授業を行う

【ご感想をお寄せください】

kansou@seikyo-np.jp

※ルポ「つなぐ」の連載まとめは、こちらから。子どもや保護者と心をつなぎ、地域の人と人とをつなぐ教育本部の友を取材しながら、「子どもの幸福」第一の社会へ私たちに何ができるかを考えます。

【ご感想をお寄せください】

kansou@seikyo-np.jp

※ルポ「つなぐ」の連載まとめは、こちらから。子どもや保護者と心をつなぎ、地域の人と人とをつなぐ教育本部の友を取材しながら、「子どもの幸福」第一の社会へ私たちに何ができるかを考えます。