〈教育本部サマーフェスタ〉 渡邊弘・作新学院大学学長とのトークセッションから(要旨)

〈教育本部サマーフェスタ〉 渡邊弘・作新学院大学学長とのトークセッションから(要旨)

2025年8月19日

- よりよく生きようとする

- 人間の力を信じ支えよう

- よりよく生きようとする

- 人間の力を信じ支えよう

今月3日、創価学会教育本部の「サマーフェスタ」が東京・小平市の創価学園で開催されました(既報)。8・12「教育本部原点の日」50周年を記念したものです。席上、2030年に向けて、山積する教育課題の克服を目指す「教育元気プロジェクト」が発表されました(詳細を報じた記事はこちらから)。ここでは、作新学院大学の渡邊弘学長と有志によるトークセッションの模様(要旨)を掲載します。

今月3日、創価学会教育本部の「サマーフェスタ」が東京・小平市の創価学園で開催されました(既報)。8・12「教育本部原点の日」50周年を記念したものです。席上、2030年に向けて、山積する教育課題の克服を目指す「教育元気プロジェクト」が発表されました(詳細を報じた記事はこちらから)。ここでは、作新学院大学の渡邊弘学長と有志によるトークセッションの模様(要旨)を掲載します。

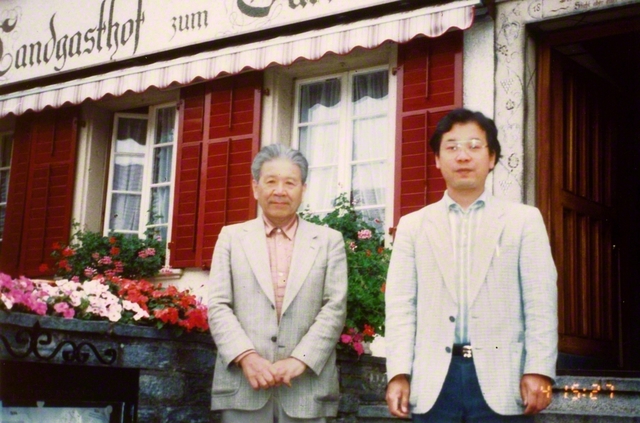

サマーフェスタで行われたトークセッション(3日、東京・小平市の創価学園・池田講堂で)

サマーフェスタで行われたトークセッション(3日、東京・小平市の創価学園・池田講堂で)

トークセッションに臨む渡邊弘学長

トークセッションに臨む渡邊弘学長

■「教育元気プロジェクト」に思う

■「教育元気プロジェクト」に思う

――渡邊学長は30年以上にわたり、創価教育の思想と歴史を研究し、学会の運動を見つめ続けておられます。「教育元気プロジェクト」について、どう思いますか。

“創価教育の応援団”を自負する者として、「とてもタイムリーな取り組みです!」と、まずお伝えしたい。教育現場は今、厳しい状況にあり、どこか元気がありません。その中で「子どもの可能性を信じ抜く」哲学と、教育実践事例の豊富な蓄積を持つ皆さまが、職場で地域で、「対話」を通してお互いの思いに耳を傾け、励まし合い、触発し合うムーブメントを起こす意義は、あまりに大きい。

もちろん、労働環境の改善などで行政が果たすべき役割もありますが、「教育革命は教員革命から」との池田先生の指針を今、改めて思い起こしたいのです。

私自身、幼児教育や初等教育、特別支援教育にも携わってきました。何かをよりよく変えようとするなら、一にも二にも「対話」なんです。職場の仲間と「同じ方向」を見て仕事をするのも、そう。すれ違いが起きがちな保護者と信頼関係を結ぶのも、子どもたちと心を通わせるのも、そう。全て対話から始まります。私が学長に就任した8年前から、経営改革の急所として貫いてきたことも、「職員や学生たち一人一人との対話」でした。それが奏功したんです。

――渡邊学長は30年以上にわたり、創価教育の思想と歴史を研究し、学会の運動を見つめ続けておられます。「教育元気プロジェクト」について、どう思いますか。

“創価教育の応援団”を自負する者として、「とてもタイムリーな取り組みです!」と、まずお伝えしたい。教育現場は今、厳しい状況にあり、どこか元気がありません。その中で「子どもの可能性を信じ抜く」哲学と、教育実践事例の豊富な蓄積を持つ皆さまが、職場で地域で、「対話」を通してお互いの思いに耳を傾け、励まし合い、触発し合うムーブメントを起こす意義は、あまりに大きい。

もちろん、労働環境の改善などで行政が果たすべき役割もありますが、「教育革命は教員革命から」との池田先生の指針を今、改めて思い起こしたいのです。

私自身、幼児教育や初等教育、特別支援教育にも携わってきました。何かをよりよく変えようとするなら、一にも二にも「対話」なんです。職場の仲間と「同じ方向」を見て仕事をするのも、そう。すれ違いが起きがちな保護者と信頼関係を結ぶのも、子どもたちと心を通わせるのも、そう。全て対話から始まります。私が学長に就任した8年前から、経営改革の急所として貫いてきたことも、「職員や学生たち一人一人との対話」でした。それが奏功したんです。

■恩師・村井実先生のおかげで

■恩師・村井実先生のおかげで

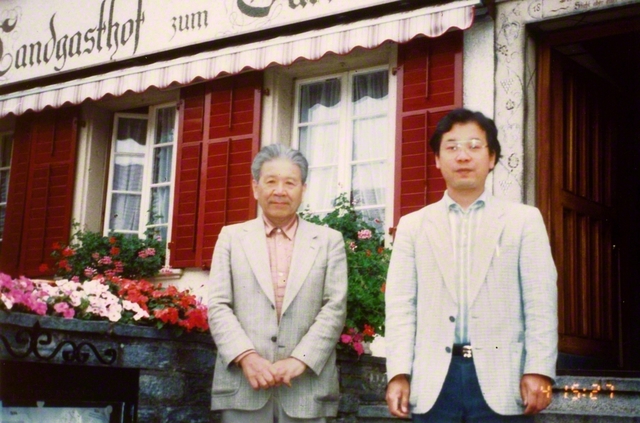

――学長が創価教育を知るきっかけは、日本を代表する教育学者で、恩師と仰ぐ村井実・慶應義塾大学名誉教授の存在でしたね。

1994年6月に都内で開かれた「創価教育学と教育の未来」と題する講演会で、村井先生が初代会長・牧口常三郎先生の卓越性・先見性を語られたんです。私も、『創価教育学体系』等を真剣に学び始めました。今では小説『新・人間革命』も読了しています。

第2代会長の戸田城聖先生が牧口先生と出会ったのも、池田先生が戸田先生と出会ったのも、それぞれ19歳の時だったと知り、感慨を覚えました。私も学生だった19歳の時、村井先生の教育概論の授業で出会いを結んだからです。先生の「人間教育」への情熱と慧眼は、心に火を点じてくれました。私の「人間革命」が始まった日と言えるかもしれません(笑)。

村井先生は、それはそれは厳しい師匠でした。離れていった弟子も、たくさんいます。それでも私は体当たりで教えを請いました。

毎夏、避暑地に向かう途次の車中で重ねた語らいも、忘れられません。村井先生の運転する車が、山道の側溝に落ちたことがあります。抜け出すため、タイヤの踏み台として積む「石」を、私がかき集めました。その石を村井先生は「宝にしよう」と言って、ご自宅まで持ち帰ってくださったんです。そんな師匠でもありました。

――学長が創価教育を知るきっかけは、日本を代表する教育学者で、恩師と仰ぐ村井実・慶應義塾大学名誉教授の存在でしたね。

1994年6月に都内で開かれた「創価教育学と教育の未来」と題する講演会で、村井先生が初代会長・牧口常三郎先生の卓越性・先見性を語られたんです。私も、『創価教育学体系』等を真剣に学び始めました。今では小説『新・人間革命』も読了しています。

第2代会長の戸田城聖先生が牧口先生と出会ったのも、池田先生が戸田先生と出会ったのも、それぞれ19歳の時だったと知り、感慨を覚えました。私も学生だった19歳の時、村井先生の教育概論の授業で出会いを結んだからです。先生の「人間教育」への情熱と慧眼は、心に火を点じてくれました。私の「人間革命」が始まった日と言えるかもしれません(笑)。

村井先生は、それはそれは厳しい師匠でした。離れていった弟子も、たくさんいます。それでも私は体当たりで教えを請いました。

毎夏、避暑地に向かう途次の車中で重ねた語らいも、忘れられません。村井先生の運転する車が、山道の側溝に落ちたことがあります。抜け出すため、タイヤの踏み台として積む「石」を、私がかき集めました。その石を村井先生は「宝にしよう」と言って、ご自宅まで持ち帰ってくださったんです。そんな師匠でもありました。

若き日の渡邊学長㊨が恩師・村井実氏と。大教育者ペスタロッチの生誕地・スイスを共に訪ねた時の一枚である(渡邊学長提供)

若き日の渡邊学長㊨が恩師・村井実氏と。大教育者ペスタロッチの生誕地・スイスを共に訪ねた時の一枚である(渡邊学長提供)

■なぜ「創価教育」が必要なのか

■なぜ「創価教育」が必要なのか

――その村井先生から、重要な「人間観」「子ども観」を学ばれたと伺いました。

「よりよい教育を」と言っても、対象となる「子ども」をどのような存在として捉えるか。浅く偏ったものであれば、誤った方向に進んでしまいます。日本は戦前・戦中には「戦争のための教育」へ、戦後は「経済のための教育」に傾倒しました。いずれも、「国家」や「社会」の役に立つ人間を育てようという発想です。

一方で「人間のための教育」は、一人一人を「幸せに向かってよく生きよう」としている存在として捉えます。私はそれを、いわゆる「性善説」(人間の本性は善だとする考え)に「向」の一字を加え、「性向善説」と呼んでいます。子どもには「よりよく生きよう」とする潜在的な働きが備わっていると捉え、教育者はそれを支援する存在であると考えるのです。

この人間観・教育観を約100年もの間、ブレることなく貫いてきたのが創価教育にほかなりません。子どもは全て「価値を創造する豊かな力」を持った存在であるとの見方から出発し、一人一人が自らの力で幸せに生きていける方法を明らかにしてきたのです。

教育改革が叫ばれる今だからこそ、「人間のため」の教育観を固めなければなりません。そのために「創価教育」が必要なのです。

――その村井先生から、重要な「人間観」「子ども観」を学ばれたと伺いました。

「よりよい教育を」と言っても、対象となる「子ども」をどのような存在として捉えるか。浅く偏ったものであれば、誤った方向に進んでしまいます。日本は戦前・戦中には「戦争のための教育」へ、戦後は「経済のための教育」に傾倒しました。いずれも、「国家」や「社会」の役に立つ人間を育てようという発想です。

一方で「人間のための教育」は、一人一人を「幸せに向かってよく生きよう」としている存在として捉えます。私はそれを、いわゆる「性善説」(人間の本性は善だとする考え)に「向」の一字を加え、「性向善説」と呼んでいます。子どもには「よりよく生きよう」とする潜在的な働きが備わっていると捉え、教育者はそれを支援する存在であると考えるのです。

この人間観・教育観を約100年もの間、ブレることなく貫いてきたのが創価教育にほかなりません。子どもは全て「価値を創造する豊かな力」を持った存在であるとの見方から出発し、一人一人が自らの力で幸せに生きていける方法を明らかにしてきたのです。

教育改革が叫ばれる今だからこそ、「人間のため」の教育観を固めなければなりません。そのために「創価教育」が必要なのです。

サマーフェスタの参加者が笑顔で

サマーフェスタの参加者が笑顔で

■宗教的な信念があってこそ

■宗教的な信念があってこそ

――渡邊学長は教育本部主催の「人間教育実践報告大会」で、何度も講評を務められています。本年3月には兵庫で「教育と信仰」を巡る座談会にも参加されました。

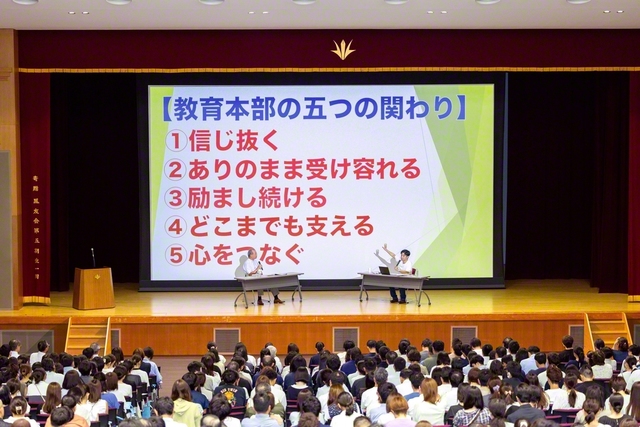

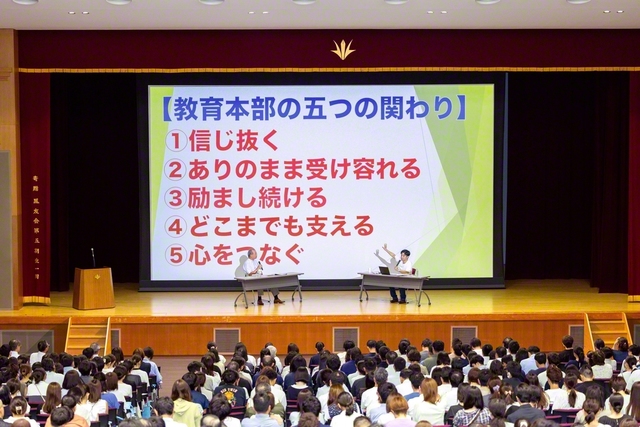

私は皆さまが提唱し、共通して実践している次の「五つの関わり」に深い感銘を覚えています。それは①信じ抜く②ありのまま受け容れる③励まし続ける④どこまでも支える⑤心をつなぐ――です。

ただ「信じる」のではありません。こちら側の思いが何度、裏切られても、一人一人の無限の可能性を「信じ抜く」。単に子どもを受け入れるのではなく、あらゆる子を「ありのまま受け容れる」。そして「励まし続ける」「どこまでも支える」から「心をつなぐ」ことができるのです。

――渡邊学長は教育本部主催の「人間教育実践報告大会」で、何度も講評を務められています。本年3月には兵庫で「教育と信仰」を巡る座談会にも参加されました。

私は皆さまが提唱し、共通して実践している次の「五つの関わり」に深い感銘を覚えています。それは①信じ抜く②ありのまま受け容れる③励まし続ける④どこまでも支える⑤心をつなぐ――です。

ただ「信じる」のではありません。こちら側の思いが何度、裏切られても、一人一人の無限の可能性を「信じ抜く」。単に子どもを受け入れるのではなく、あらゆる子を「ありのまま受け容れる」。そして「励まし続ける」「どこまでも支える」から「心をつなぐ」ことができるのです。

教育本部の友の実践を巡って

教育本部の友の実践を巡って

もちろん人間ですから、時には“あの子のせいで”“あの親さえ変わってくれたら”と思ってしまうこともあるかもしれない。けれど皆さまは、“排除”するのではなく、真剣に祈る中で「この子・この親のおかげで、自分も成長できるんだ」と“礼拝”するように尊敬できる自分へ「人間革命」していく。それを「『排』から『拝』へ」と呼ぶと教えていただきました。宗教的な信念があってこそ、貫けるものに違いありません。

創価教育の理念と実践がさらに広がるよう、私も“応援団”として頑張っていきます!

もちろん人間ですから、時には“あの子のせいで”“あの親さえ変わってくれたら”と思ってしまうこともあるかもしれない。けれど皆さまは、“排除”するのではなく、真剣に祈る中で「この子・この親のおかげで、自分も成長できるんだ」と“礼拝”するように尊敬できる自分へ「人間革命」していく。それを「『排』から『拝』へ」と呼ぶと教えていただきました。宗教的な信念があってこそ、貫けるものに違いありません。

創価教育の理念と実践がさらに広がるよう、私も“応援団”として頑張っていきます!

トークセッション終了後、渡邊学長は青年教育者との語らいの輪の中へ

トークセッション終了後、渡邊学長は青年教育者との語らいの輪の中へ

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-hd3.html

●渡邊弘学長が本年3月に兵庫を訪れ、教育本部の友と交流した模様を取材したルポは、こちらから。

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-hd3.html

●渡邊弘学長が本年3月に兵庫を訪れ、教育本部の友と交流した模様を取材したルポは、こちらから。

音声読み上げ