〈地域を歩く〉 長崎市 [終戦・被爆80年]不戦の未来、ここから――

〈地域を歩く〉 長崎市 [終戦・被爆80年]不戦の未来、ここから――

2025年8月15日

- 【戦後80年】目の前の一人から 世界に平和の鐘を

- 【戦後80年】目の前の一人から 世界に平和の鐘を

1982年5月25日、長崎市の平和公園を訪れた池田先生は原爆犠牲者の冥福と恒久平和を祈り、平和祈念像に献花した

1982年5月25日、長崎市の平和公園を訪れた池田先生は原爆犠牲者の冥福と恒久平和を祈り、平和祈念像に献花した

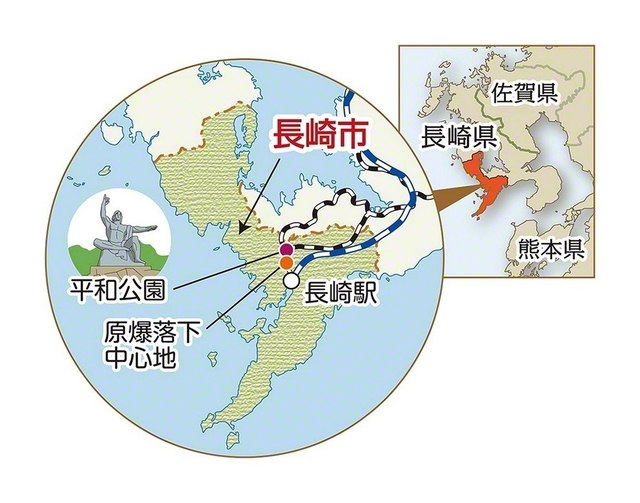

きょう8月15日は終戦の日。戦後80年、世界で戦火が続く一方、国内では戦争体験者が減り、記憶の継承が課題となっています。今回の「地域を歩く」では、原爆の惨禍を今に伝える長崎市を訪ね、平和について考えます。昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中重光代表委員の談話(2面)と併せて掲載します。

きょう8月15日は終戦の日。戦後80年、世界で戦火が続く一方、国内では戦争体験者が減り、記憶の継承が課題となっています。今回の「地域を歩く」では、原爆の惨禍を今に伝える長崎市を訪ね、平和について考えます。昨年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中重光代表委員の談話(2面)と併せて掲載します。

「世界新三大夜景」とうたわれる長崎市の光景を、稲佐山の頂上から望む。星空のように瞬く一つ一つの光が、この地に暮らす人々の営みを照らしている

「世界新三大夜景」とうたわれる長崎市の光景を、稲佐山の頂上から望む。星空のように瞬く一つ一つの光が、この地に暮らす人々の営みを照らしている

清らかな歌声が平和公園の空に響いた。今月9日、長崎の被爆80年となる平和祈念式典は、被爆者でつくる合唱団「ひまわり」による歌で幕を開けた。

曲名は「もう二度と」。

2010年から式典で歌ってきたが、団員の高齢化で22年を最後に出演が途絶えていた。今回、被爆80年に当たり“被爆者の歌声を世界に届ける最後の機会に”と、特別に再結成した。

その中に、学会員として宿命転換の人生を歩んできた牟田満子さん(支部副女性部長)と北野久仁子さん(副白ゆり長)もいた。

清らかな歌声が平和公園の空に響いた。今月9日、長崎の被爆80年となる平和祈念式典は、被爆者でつくる合唱団「ひまわり」による歌で幕を開けた。

曲名は「もう二度と」。

2010年から式典で歌ってきたが、団員の高齢化で22年を最後に出演が途絶えていた。今回、被爆80年に当たり“被爆者の歌声を世界に届ける最後の機会に”と、特別に再結成した。

その中に、学会員として宿命転換の人生を歩んできた牟田満子さん(支部副女性部長)と北野久仁子さん(副白ゆり長)もいた。

大親友の牟田さん㊧と北野さんが合唱団「ひまわり」の衣装で

大親友の牟田さん㊧と北野さんが合唱団「ひまわり」の衣装で

牟田さんは9歳だったあの日、爆心地から約2・5キロの集会所で被爆した。その朝、母と1歳半の妹は、病気の父の薬を受け取るため、爆心地近くの大学病院へ向かったまま、帰らぬ人となった。翌年には、父も病で亡くなった。牟田さんは学校をやめ、祖父の農業を手伝う日々。肥やしにするため人糞を集め、泥まみれになって畑を耕した。そんな自分が惨めで、“何のために生まれてきたのか”と一人涙をこぼした。

転機は1957年。学会員の話を聞いた時だった。

「こんな私でも、“必ず幸せになる”と言ってもらえたのがうれしくてね」

周囲の猛反対を押し切って入会。翌58年、長崎支部結成大会に池田大作先生を迎えた。先生は被爆都市の使命に触れながら“団結して平和運動の先駆を!”と。万感の指導に命が震えた。

「生命尊厳の仏法を広めようと、多くの友に語りました。毎日が座談会のようで本当に楽しかった!」

その歓喜の姿に触れ、夫や叔母も入会。生き抜いて良かったと心から思った。

* * *

「ひまわり」での合唱に誘ったのは北野さんだった。

北野さんは7歳で被爆。家族を含めて命は助かったが、家計を支えるため、中学卒業後すぐに就職した。

結婚後、夫と共に入会。試練の時も挑戦をやめない同志の姿に刺激を受けた。

“もう一度学びたい”と還暦の頃から定時制高校へ。64歳で迎えた卒業式では、生徒代表で答辞も読んだ。

「勉強は大変だったけど、何かに挑戦できる喜びは、これ以上ないものでした」

そして70代からの挑戦として始めたのが「ひまわり」での合唱だった。

被爆80年の平和祈念式典で合唱に臨んだ牟田さんと北野さんは、今年89歳と87歳。仲良く杖を突きながら、「足が一本増えました」と大笑いする。

節目の時を迎えた気持ちを二人に尋ねると、「今が一番幸せね」とほほ笑みを交わし、静かに言った。

「人が幸せに生きるのに、原爆なんかいらんね」

牟田さんは9歳だったあの日、爆心地から約2・5キロの集会所で被爆した。その朝、母と1歳半の妹は、病気の父の薬を受け取るため、爆心地近くの大学病院へ向かったまま、帰らぬ人となった。翌年には、父も病で亡くなった。牟田さんは学校をやめ、祖父の農業を手伝う日々。肥やしにするため人糞を集め、泥まみれになって畑を耕した。そんな自分が惨めで、“何のために生まれてきたのか”と一人涙をこぼした。

転機は1957年。学会員の話を聞いた時だった。

「こんな私でも、“必ず幸せになる”と言ってもらえたのがうれしくてね」

周囲の猛反対を押し切って入会。翌58年、長崎支部結成大会に池田大作先生を迎えた。先生は被爆都市の使命に触れながら“団結して平和運動の先駆を!”と。万感の指導に命が震えた。

「生命尊厳の仏法を広めようと、多くの友に語りました。毎日が座談会のようで本当に楽しかった!」

その歓喜の姿に触れ、夫や叔母も入会。生き抜いて良かったと心から思った。

* * *

「ひまわり」での合唱に誘ったのは北野さんだった。

北野さんは7歳で被爆。家族を含めて命は助かったが、家計を支えるため、中学卒業後すぐに就職した。

結婚後、夫と共に入会。試練の時も挑戦をやめない同志の姿に刺激を受けた。

“もう一度学びたい”と還暦の頃から定時制高校へ。64歳で迎えた卒業式では、生徒代表で答辞も読んだ。

「勉強は大変だったけど、何かに挑戦できる喜びは、これ以上ないものでした」

そして70代からの挑戦として始めたのが「ひまわり」での合唱だった。

被爆80年の平和祈念式典で合唱に臨んだ牟田さんと北野さんは、今年89歳と87歳。仲良く杖を突きながら、「足が一本増えました」と大笑いする。

節目の時を迎えた気持ちを二人に尋ねると、「今が一番幸せね」とほほ笑みを交わし、静かに言った。

「人が幸せに生きるのに、原爆なんかいらんね」

* * *

長崎の友が心に刻む、池田先生の長編詩「平和の鐘 虹光る長崎」にはこうある。

平和は

決して与えられるものではない

自らの意志で

自らの手で

額に汗し 語り 動き

岩盤をこぶしで砕くが思いで

戦い 勝ち取るものだ

この指針を何度も読み返し、親子二代で“平和を勝ち取る”挑戦を続けてきたのが、木村光盛さん(副本部長)と娘の靖子さん(地区副女性部長)だ。

* * *

長崎の友が心に刻む、池田先生の長編詩「平和の鐘 虹光る長崎」にはこうある。

平和は

決して与えられるものではない

自らの意志で

自らの手で

額に汗し 語り 動き

岩盤をこぶしで砕くが思いで

戦い 勝ち取るものだ

この指針を何度も読み返し、親子二代で“平和を勝ち取る”挑戦を続けてきたのが、木村光盛さん(副本部長)と娘の靖子さん(地区副女性部長)だ。

木村光盛さん㊨が母校・山里小学校に残る防空壕の前で。娘の靖子さんと

木村光盛さん㊨が母校・山里小学校に残る防空壕の前で。娘の靖子さんと

80年前、山里国民学校(山里小学校)の4年生だった光盛さんは、爆心地から1・3キロの自宅で被爆した。轟音とともに家は崩れ、直前まで一緒に勉強していた2歳下の妹は命を奪われた。家の外に出ると辺り一面、火の海だった。

「まさに地獄でした」

心に深い傷を負った光盛さんが、創価学会に入会したのは1961年。

池田先生の渾身の励ましに触れ“この信心で宿命転換する”と決めた時、胸に渦巻く激しい怒りや憎しみは“何としても世界から悲惨をなくす!”との強い使命感へと変わっていった。

その思いを誠実に語り、20人以上に弘教を拡大。

「仏法を広めることが世界平和の道だと定め、亡き妻と広布に走り抜いたことは、三世永遠の思い出です」

そんな両親の背中を見て育った娘の靖子さんも、平和の魂を受け継いだ。

「初めて父の被爆体験を聞いたのは、父が被爆したのと同じ小学4年の夏でした。この思いを語り残すことが、被爆二世である私の使命だと感じたんです」

長崎の女性平和文化会議(当時)の議長などを歴任し、幾度も光盛さんと二人で被爆体験を語ってきた。現在、中学校の教員として学校で平和学習などを行い、女性平和委員会の一員としても奮闘する。

「不戦の未来のため、父と共に挑戦を続けます」

真っすぐな娘の声に、父はうれしそうに笑った。

* * *

若い世代の活躍も目覚ましい。女性平和委員会ユース会議の森博子議長は被爆3世。祖父から聞いた壮絶な被爆体験を胸に、“私たちの責任で不戦の未来を築く”と誓う。

80年前、山里国民学校(山里小学校)の4年生だった光盛さんは、爆心地から1・3キロの自宅で被爆した。轟音とともに家は崩れ、直前まで一緒に勉強していた2歳下の妹は命を奪われた。家の外に出ると辺り一面、火の海だった。

「まさに地獄でした」

心に深い傷を負った光盛さんが、創価学会に入会したのは1961年。

池田先生の渾身の励ましに触れ“この信心で宿命転換する”と決めた時、胸に渦巻く激しい怒りや憎しみは“何としても世界から悲惨をなくす!”との強い使命感へと変わっていった。

その思いを誠実に語り、20人以上に弘教を拡大。

「仏法を広めることが世界平和の道だと定め、亡き妻と広布に走り抜いたことは、三世永遠の思い出です」

そんな両親の背中を見て育った娘の靖子さんも、平和の魂を受け継いだ。

「初めて父の被爆体験を聞いたのは、父が被爆したのと同じ小学4年の夏でした。この思いを語り残すことが、被爆二世である私の使命だと感じたんです」

長崎の女性平和文化会議(当時)の議長などを歴任し、幾度も光盛さんと二人で被爆体験を語ってきた。現在、中学校の教員として学校で平和学習などを行い、女性平和委員会の一員としても奮闘する。

「不戦の未来のため、父と共に挑戦を続けます」

真っすぐな娘の声に、父はうれしそうに笑った。

* * *

若い世代の活躍も目覚ましい。女性平和委員会ユース会議の森博子議長は被爆3世。祖父から聞いた壮絶な被爆体験を胸に、“私たちの責任で不戦の未来を築く”と誓う。

ユース会議の友と語らう森さん(左から2人目)

ユース会議の友と語らう森さん(左から2人目)

ユース会議の仲間と協力しながら、毎月、池田先生の対談集を学ぶ「ピースカレッジ」を開催。また隔月で機関紙「ハッピーアース」を発行し、平和への発信を続ける。こうした地道な取り組みが、未来を担う若い世代に共感を広げている。

「池田先生と長崎の同志が、命を削る思いで訴えてこられた平和の心を、未来に伝えていきます」と、森さんは瞳を輝かせる。

* * *

長崎市内には、原爆の爪痕を後世に遺すため、数多くの「被爆遺構」が保存されている。長崎青年部では、この被爆遺構を歩いて巡る「ピースウオーク」というイベントを10年以上続けている。

ユース会議の仲間と協力しながら、毎月、池田先生の対談集を学ぶ「ピースカレッジ」を開催。また隔月で機関紙「ハッピーアース」を発行し、平和への発信を続ける。こうした地道な取り組みが、未来を担う若い世代に共感を広げている。

「池田先生と長崎の同志が、命を削る思いで訴えてこられた平和の心を、未来に伝えていきます」と、森さんは瞳を輝かせる。

* * *

長崎市内には、原爆の爪痕を後世に遺すため、数多くの「被爆遺構」が保存されている。長崎青年部では、この被爆遺構を歩いて巡る「ピースウオーク」というイベントを10年以上続けている。

城山小学校平和祈念館で

城山小学校平和祈念館で

本年度の開催日となった5月25日は、1982年に池田先生が平和公園を訪れ平和祈念像に献花した日。

被爆80年の節目に、名称を「みんなのピースウオーク」として、参加者がより主体的に平和について語り合えるイベントにリニューアルした。

この新しい試みを進めた立役者の一人に、坂下凜さん(男子部員)がいる。

本年度の開催日となった5月25日は、1982年に池田先生が平和公園を訪れ平和祈念像に献花した日。

被爆80年の節目に、名称を「みんなのピースウオーク」として、参加者がより主体的に平和について語り合えるイベントにリニューアルした。

この新しい試みを進めた立役者の一人に、坂下凜さん(男子部員)がいる。

爆心地公園に立ち、不戦の未来を誓う坂下さん

爆心地公園に立ち、不戦の未来を誓う坂下さん

坂下さんは以前、社会貢献意識はあったものの「特定の価値観に固執したくない」と、しばらく学会活動から遠ざかっていた。そんな時、信心強盛な義理の祖父母から被爆体験を聞いた。何気なく過ごしている日常が、先人たちの努力と祈りの上に築かれていたことに気付き、ハッとした。

「平和に“ただ乗り”していてはいけないと思ったんです」

“自分も何か行動しよう”と、長崎でピースツアーを行う「Peace Education Lab」という団体に所属。その中で、学会青年部が平和推進の活動をしていることを知り、自ら会館に連絡し、学会活動に飛び込んだ。

「今は、地道な学会活動こそが最も大切な平和運動だと確信しています。身近な家族と今ある日常に感謝しながら、不戦の世界を目指し、全力を尽くします」

* * *

“世界の空に、平和の鐘を打ち鳴らそう”――この池田先生の呼びかけに呼応して、長崎では、新たな時代を担う友にも、不戦の誓いが息づいていた。

被爆と終戦から80年。今なお世界各地で戦火が続く時代に、私たちには何ができるのか――。

取材でその問いを投げかけると、多くの人が同じ答えを口にした。

「目の前の一人に、平和の思いを伝えることです」

一対一の地道な対話が、やがて世界を照らす光となる。その着実な歩みこそ、先生が「平和の故郷」とたたえた長崎の誇りである。

坂下さんは以前、社会貢献意識はあったものの「特定の価値観に固執したくない」と、しばらく学会活動から遠ざかっていた。そんな時、信心強盛な義理の祖父母から被爆体験を聞いた。何気なく過ごしている日常が、先人たちの努力と祈りの上に築かれていたことに気付き、ハッとした。

「平和に“ただ乗り”していてはいけないと思ったんです」

“自分も何か行動しよう”と、長崎でピースツアーを行う「Peace Education Lab」という団体に所属。その中で、学会青年部が平和推進の活動をしていることを知り、自ら会館に連絡し、学会活動に飛び込んだ。

「今は、地道な学会活動こそが最も大切な平和運動だと確信しています。身近な家族と今ある日常に感謝しながら、不戦の世界を目指し、全力を尽くします」

* * *

“世界の空に、平和の鐘を打ち鳴らそう”――この池田先生の呼びかけに呼応して、長崎では、新たな時代を担う友にも、不戦の誓いが息づいていた。

被爆と終戦から80年。今なお世界各地で戦火が続く時代に、私たちには何ができるのか――。

取材でその問いを投げかけると、多くの人が同じ答えを口にした。

「目の前の一人に、平和の思いを伝えることです」

一対一の地道な対話が、やがて世界を照らす光となる。その着実な歩みこそ、先生が「平和の故郷」とたたえた長崎の誇りである。

【談話】被爆者の声を届け続ける

日本原水爆被害者団体協議会 代表委員

長崎原爆被災者協議会 会長

田中 重光氏

【談話】被爆者の声を届け続ける

日本原水爆被害者団体協議会 代表委員

長崎原爆被災者協議会 会長

田中 重光氏

終戦から80年の歩みの中で、今ほど核使用のリスクが高まっている時はありません。超大国は核による威嚇を続け、核保有国が関わる武力衝突や報復の連鎖は激しさを増す一方です。

そうした中、私たち日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は昨年末、被爆者団体として初めてノーベル平和賞を受賞しました。核の恐ろしさを知る当事者として、「核兵器と人類は共存できない」という真実を、今こそ世界の人々に伝えなければならないと強く決意しています。

私自身、受賞後にスペインやフランスで講演を行いました。各地で多くの若者や市民が、総立ちになって拍手を送ってくれました。涙を流してくださる人もいました。政治への訴えや社会への提言とともに最も重要なのは、一人一人の心に「核兵器を絶対に許さない」という思いを届けることなのです。

創価学会の皆さんは、こうした思いを草の根の活動を通じて広げ、核兵器廃絶に向けた署名など、平和への取り組みを共に進めてきた心強いパートナーです。6月には沖縄研修道場を見学し、核ミサイルの発射台を平和の象徴として保存されていることに感銘を受けました。

「私は忘却を恐れます。忘却は新しい原爆の肯定に流れてしまう」とは、かつて日本被団協の代表委員を務め、2017年に88歳で亡くなった谷口稜曄さんの言葉です。平和な未来のためにも、原爆の悲惨さや当時の人々が受けた苦しみを決して忘れてはいけません。

今や被爆者の平均年齢は86歳を超え、人数は10万人を割りました。私たちに残された時間は多くありません。今が勝負の時と決め、当事者の声を若い世代に届け続けます。二度と被爆者を生み出さないために――。

終戦から80年の歩みの中で、今ほど核使用のリスクが高まっている時はありません。超大国は核による威嚇を続け、核保有国が関わる武力衝突や報復の連鎖は激しさを増す一方です。

そうした中、私たち日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は昨年末、被爆者団体として初めてノーベル平和賞を受賞しました。核の恐ろしさを知る当事者として、「核兵器と人類は共存できない」という真実を、今こそ世界の人々に伝えなければならないと強く決意しています。

私自身、受賞後にスペインやフランスで講演を行いました。各地で多くの若者や市民が、総立ちになって拍手を送ってくれました。涙を流してくださる人もいました。政治への訴えや社会への提言とともに最も重要なのは、一人一人の心に「核兵器を絶対に許さない」という思いを届けることなのです。

創価学会の皆さんは、こうした思いを草の根の活動を通じて広げ、核兵器廃絶に向けた署名など、平和への取り組みを共に進めてきた心強いパートナーです。6月には沖縄研修道場を見学し、核ミサイルの発射台を平和の象徴として保存されていることに感銘を受けました。

「私は忘却を恐れます。忘却は新しい原爆の肯定に流れてしまう」とは、かつて日本被団協の代表委員を務め、2017年に88歳で亡くなった谷口稜曄さんの言葉です。平和な未来のためにも、原爆の悲惨さや当時の人々が受けた苦しみを決して忘れてはいけません。

今や被爆者の平均年齢は86歳を超え、人数は10万人を割りました。私たちに残された時間は多くありません。今が勝負の時と決め、当事者の声を若い世代に届け続けます。二度と被爆者を生み出さないために――。

【写真】長崎市の街並みと原爆の爪痕

【写真】長崎市の街並みと原爆の爪痕

市内を行き交う路面電車。被爆の惨禍を乗り越え、今も庶民の足として親しまれる街のシンボル

市内を行き交う路面電車。被爆の惨禍を乗り越え、今も庶民の足として親しまれる街のシンボル

市内を流れる浦上川。原爆投下直後、全身を焼かれた多くの被爆者が水を求めて集まり、川に顔を突っ込んだまま亡くなっていたという

市内を流れる浦上川。原爆投下直後、全身を焼かれた多くの被爆者が水を求めて集まり、川に顔を突っ込んだまま亡くなっていたという

平和への祈りを込めて折られた千羽鶴が市内各所で見られる

平和への祈りを込めて折られた千羽鶴が市内各所で見られる

爆心地の西約500mに位置する旧城山国民学校の校舎

爆心地の西約500mに位置する旧城山国民学校の校舎

爆心地の北東約500mにある浦上天主堂の旧鐘楼と石垣

爆心地の北東約500mにある浦上天主堂の旧鐘楼と石垣

爆心地の南東約800メートルに位置する山王神社二の鳥居

爆心地の南東約800メートルに位置する山王神社二の鳥居

こちらから記事の感想をお寄せください

こちらから記事の感想をお寄せください

音声読み上げ