〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 (株)日本フードエコロジーセンター 食品残さの飼料化を推進

〈SDGs×SEIKYO〉 事例編 (株)日本フードエコロジーセンター 食品残さの飼料化を推進

2025年9月23日

「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は、神奈川県相模原市にある「株式会社日本フードエコロジーセンター(髙橋巧一代表取締役)」を取材しました。同社は、食品ロスをなくす取り組みを行い、第2回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)、第20回「グリーン購入大賞」で農林水産大臣賞を受賞しています。

「SDGs×SEIKYO」の事例編「ちーちゃんと訪ねる ミライの現場」。今回は、神奈川県相模原市にある「株式会社日本フードエコロジーセンター(髙橋巧一代表取締役)」を取材しました。同社は、食品ロスをなくす取り組みを行い、第2回「ジャパンSDGsアワード」でSDGs推進本部長賞(内閣総理大臣賞)、第20回「グリーン購入大賞」で農林水産大臣賞を受賞しています。

母さんから聞いたんだけど、余った食べ物は、ほとんど燃やしちゃってるって本当?

母さんから聞いたんだけど、余った食べ物は、ほとんど燃やしちゃってるって本当?

日本の多くの地域では、「食品残さ」は、焼却処分してるんだよ。食べられる食品が捨てられてしまう「食品ロス」は、国内で年間464万トン(2023年度)といわれており、大きな課題になっているんだ。

日本の多くの地域では、「食品残さ」は、焼却処分してるんだよ。食べられる食品が捨てられてしまう「食品ロス」は、国内で年間464万トン(2023年度)といわれており、大きな課題になっているんだ。

どうにかできないのかなあ。

どうにかできないのかなあ。

既に取り組んでいる企業があるよ。神奈川にある日本フードエコロジーセンターでは、画期的な食品リサイクルを行っているんだ。

既に取り組んでいる企業があるよ。神奈川にある日本フードエコロジーセンターでは、画期的な食品リサイクルを行っているんだ。

パン、使われなかった春巻きの皮、売れ残ったおにぎり――日本フードエコロジーセンターには、1年365日、食品工場やコンビニなど、200以上の事業所で発生した余剰食品が、1日当たり約40トン運び込まれる。

同社では、食品残さを「食品循環資源」として受け入れ、これを原料にした「リキッド(液体)発酵飼料」を製造。契約している養豚農家に販売している。

パン、使われなかった春巻きの皮、売れ残ったおにぎり――日本フードエコロジーセンターには、1年365日、食品工場やコンビニなど、200以上の事業所で発生した余剰食品が、1日当たり約40トン運び込まれる。

同社では、食品残さを「食品循環資源」として受け入れ、これを原料にした「リキッド(液体)発酵飼料」を製造。契約している養豚農家に販売している。

日本フードエコロジーセンター。連日、国内外の企業や学校等から、見学者が来訪する

日本フードエコロジーセンター。連日、国内外の企業や学校等から、見学者が来訪する

農水省の研究機関や大学等との共同研究によって開発された同飼料は、多くの利点を持つ。まず食品の水分をそのまま利用することによって、乾燥するために必要なコストが省かれ、一般配合飼料の約半分の価格で提供できる。また乾燥飼料と異なり、粉じんの発生がなくなるため、豚の肺炎等の疾病率を下げ、抗生物質の投与を軽減できるメリットもあるという。

農水省の研究機関や大学等との共同研究によって開発された同飼料は、多くの利点を持つ。まず食品の水分をそのまま利用することによって、乾燥するために必要なコストが省かれ、一般配合飼料の約半分の価格で提供できる。また乾燥飼料と異なり、粉じんの発生がなくなるため、豚の肺炎等の疾病率を下げ、抗生物質の投与を軽減できるメリットもあるという。

農家にとっては、安心、安全、かつ持続可能な飼料を、安価で手に入れることができる。

現在、国内の豚のうち、およそ150万頭がリキッド発酵飼料を餌にしている。

食品残さを資源として有効利用し、「食品ロス」をなくす。これにより、二酸化炭素を排出する焼却処分もなくなる――地球環境に優しい循環型経済を実現する同社の取り組みに、国内外から大きな注目が集まっている。

農家にとっては、安心、安全、かつ持続可能な飼料を、安価で手に入れることができる。

現在、国内の豚のうち、およそ150万頭がリキッド発酵飼料を餌にしている。

食品残さを資源として有効利用し、「食品ロス」をなくす。これにより、二酸化炭素を排出する焼却処分もなくなる――地球環境に優しい循環型経済を実現する同社の取り組みに、国内外から大きな注目が集まっている。

飼料化の主な作業工程

飼料化の主な作業工程

回収された原料。専用容器に入れて、重量を計測する

回収された原料。専用容器に入れて、重量を計測する

投入された原料。大きな物は、高圧洗浄機で細断する

投入された原料。大きな物は、高圧洗浄機で細断する

異物がないか、手作業で確認。金属探知機を使って金属も除去する

異物がないか、手作業で確認。金属探知機を使って金属も除去する

破砕した原料をタンク内でかき混ぜ、90度で60分以上、殺菌処理を行う

破砕した原料をタンク内でかき混ぜ、90度で60分以上、殺菌処理を行う

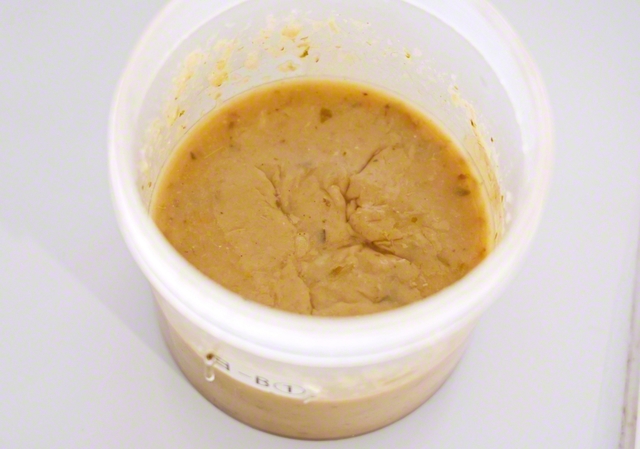

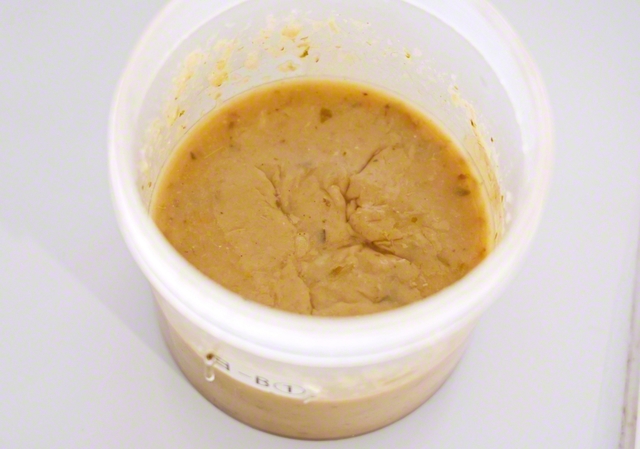

完成した「リキッド発酵飼料」。この飼料で育った豚は、ブランド豚として百貨店等で販売される

完成した「リキッド発酵飼料」。この飼料で育った豚は、ブランド豚として百貨店等で販売される

髙橋代表取締役に聞く

髙橋代表取締役に聞く

小学5年生の時、テレビで自然環境がどんどん破壊されている様子が放映されていました。同じ頃、遊び場になっていた近所の雑木林が、気付けば駐車場に変わってしまったことがありました。

もともと、自然の中で遊ぶことが好きで、自然の重要性を感じていた時期でしたので、将来は環境分野に貢献できるようになりたいと思ったのです。

大学では、さまざまな取り組みに生かせるのではないかと獣医学を学び、獣医師免許を取得。環境NGOに所属したり、自然保護のボランティア活動などをしたりして知見を深める中で、経済のみが優先される仕組みを変える必要性を痛感しました。

自ら農水省に掛け合ったところ、同省のワーキンググループに参画することになったのです。私は、ヨーロッパでウイスキー製造時の廃液や、チーズを作る際に出るホエー(乳清)を飼料にしていることに着目。日本でも、食品残さを液体飼料にできないか考察しました。その中で、日本に古くから続く「発酵」の技術を生かして、液体飼料を開発できないかと思い立ちました。

小学5年生の時、テレビで自然環境がどんどん破壊されている様子が放映されていました。同じ頃、遊び場になっていた近所の雑木林が、気付けば駐車場に変わってしまったことがありました。

もともと、自然の中で遊ぶことが好きで、自然の重要性を感じていた時期でしたので、将来は環境分野に貢献できるようになりたいと思ったのです。

大学では、さまざまな取り組みに生かせるのではないかと獣医学を学び、獣医師免許を取得。環境NGOに所属したり、自然保護のボランティア活動などをしたりして知見を深める中で、経済のみが優先される仕組みを変える必要性を痛感しました。

自ら農水省に掛け合ったところ、同省のワーキンググループに参画することになったのです。私は、ヨーロッパでウイスキー製造時の廃液や、チーズを作る際に出るホエー(乳清)を飼料にしていることに着目。日本でも、食品残さを液体飼料にできないか考察しました。その中で、日本に古くから続く「発酵」の技術を生かして、液体飼料を開発できないかと思い立ちました。

液体飼料は、保存期間が短いことが課題となっていましたが、発酵させれば、常温でも1週間以上、保存ができます。

大学の教員や研究者らと苦闘を重ね、ようやく豚の餌として使える、安心かつ安全な飼料が完成したのです。

2005年10月、小田急フードエコロジーセンターを開設。13年に会社分割を行い、現在の社名になりました。

工場での作業は、苦労も伴いますが、アルバイトの方も含めた35人の従業員が皆、“自分の仕事が社会貢献につながっている”との高い意識を持って仕事に取り組んでおり、12年間で離職率は0%。黒字化にも成功しました。

21年8月には、「さがみはらバイオガスパワー」を隣接地に設立。同社は、飼料化に適さず、受け入れることができなかった、揚げ物やマヨネーズなどを原料に、バイオガス発電を行う事業を展開しています。現在、一般家庭の約1000戸分に相当する電力をつくり出し、さらに発電の過程で発生した乾燥汚泥を、肥料原料として製造、販売しています。これにより、食品循環資源の「飼料化」「肥料化」「エネルギー化」を、二つの会社で実現できました。

液体飼料は、保存期間が短いことが課題となっていましたが、発酵させれば、常温でも1週間以上、保存ができます。

大学の教員や研究者らと苦闘を重ね、ようやく豚の餌として使える、安心かつ安全な飼料が完成したのです。

2005年10月、小田急フードエコロジーセンターを開設。13年に会社分割を行い、現在の社名になりました。

工場での作業は、苦労も伴いますが、アルバイトの方も含めた35人の従業員が皆、“自分の仕事が社会貢献につながっている”との高い意識を持って仕事に取り組んでおり、12年間で離職率は0%。黒字化にも成功しました。

21年8月には、「さがみはらバイオガスパワー」を隣接地に設立。同社は、飼料化に適さず、受け入れることができなかった、揚げ物やマヨネーズなどを原料に、バイオガス発電を行う事業を展開しています。現在、一般家庭の約1000戸分に相当する電力をつくり出し、さらに発電の過程で発生した乾燥汚泥を、肥料原料として製造、販売しています。これにより、食品循環資源の「飼料化」「肥料化」「エネルギー化」を、二つの会社で実現できました。

タンクローリーにリキッド発酵飼料を搬入する

タンクローリーにリキッド発酵飼料を搬入する

現在、日本のゴミ焼却には、年間2兆円以上の経費がかかっており、そのうち4割以上が食品です。単純計算で約8000億円以上の税金を使って、食べ物を燃やしているのです。

食料自給率(カロリーベース)が38%の日本において、環境負荷をかけながら、これだけの食料が燃やされていることは、大きな問題だと言わざるをえません。

気候変動には、自動車産業と同じくらい、食品ロスの問題が関わっています。東南アジアで熱帯雨林を伐採してパーム油を生産したり、アマゾンの森林を燃やして大豆を栽培したりしています。

私たちは、豊かな食を享受できる背景に、多くの環境破壊があることを知る必要があります。一人一人が意識をもって行動しなければ、気候変動は解決しません。その象徴こそ、食品ロスへの取り組みだと思います。

弊社は、あくまで“モデル事業所”のような存在であると考えています。連日、国内外から多くの見学者が訪れますが、ぜひ、弊社のノウハウを活用して、各地の実態に応じた循環の仕組みづくりなどに取り組んでいただければと願っています。

現在、日本のゴミ焼却には、年間2兆円以上の経費がかかっており、そのうち4割以上が食品です。単純計算で約8000億円以上の税金を使って、食べ物を燃やしているのです。

食料自給率(カロリーベース)が38%の日本において、環境負荷をかけながら、これだけの食料が燃やされていることは、大きな問題だと言わざるをえません。

気候変動には、自動車産業と同じくらい、食品ロスの問題が関わっています。東南アジアで熱帯雨林を伐採してパーム油を生産したり、アマゾンの森林を燃やして大豆を栽培したりしています。

私たちは、豊かな食を享受できる背景に、多くの環境破壊があることを知る必要があります。一人一人が意識をもって行動しなければ、気候変動は解決しません。その象徴こそ、食品ロスへの取り組みだと思います。

弊社は、あくまで“モデル事業所”のような存在であると考えています。連日、国内外から多くの見学者が訪れますが、ぜひ、弊社のノウハウを活用して、各地の実態に応じた循環の仕組みづくりなどに取り組んでいただければと願っています。

「(株)さがみはらバイオガスパワー」の発電の過程で発生した肥料原料

「(株)さがみはらバイオガスパワー」の発電の過程で発生した肥料原料

この取り組みに関わるSDGsの主な目標

この取り組みに関わるSDGsの主な目標

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

音声読み上げ