〈許すまじ核の爪――戦後80年 信仰体験〉 伝えゆく 平和の覚悟

〈許すまじ核の爪――戦後80年 信仰体験〉 伝えゆく 平和の覚悟

2025年7月31日

ボランティアガイドとして、歴史の襷をつなぐ古場さん

ボランティアガイドとして、歴史の襷をつなぐ古場さん

【長崎市】その手記は「二人の母」というタイトルで始まっていた。〈あの一瞬の閃光が、私の全くあずかり知らぬところで、私の体内に受け継がれ、そして我が子の体内へと流れていたのです〉。被爆2世の古場久美子さん(70)=総県副女性部長=が、40年前につづったもの。当時の憤怒の表情が、行間からにじむ。

【長崎市】その手記は「二人の母」というタイトルで始まっていた。〈あの一瞬の閃光が、私の全くあずかり知らぬところで、私の体内に受け継がれ、そして我が子の体内へと流れていたのです〉。被爆2世の古場久美子さん(70)=総県副女性部長=が、40年前につづったもの。当時の憤怒の表情が、行間からにじむ。

炎天下のアスファルトに午後の影が色濃く落ちる。長崎原爆資料館の扉を開くと、ボランティアガイドの古場さんが「ようこそおいでくださいました」と会釈をし、迎えてくれた。ポロシャツには「平和案内人」の文字。

「きのこ雲の下で何があったのかを、知っていただければと思います」

穏やかな声の解説の中に、救いのない言葉が並ぶ。「黒焦げの少年」「大量殺りく」。古場さんは悲憤の響きをにじませ、「どれほど愚かなことか……」と唇をかんだ。

長崎に落とされたプルトニウム型原子爆弾の模型があった。通称「ファットマン」。長さ3・25メートル、直径1・52メートル、重さ4・5トン。ずんぐりとした黄色のボディーに不気味な黒い模様。模型の前で、古場さんは静かに言った。「悪魔の兵器です」

炎天下のアスファルトに午後の影が色濃く落ちる。長崎原爆資料館の扉を開くと、ボランティアガイドの古場さんが「ようこそおいでくださいました」と会釈をし、迎えてくれた。ポロシャツには「平和案内人」の文字。

「きのこ雲の下で何があったのかを、知っていただければと思います」

穏やかな声の解説の中に、救いのない言葉が並ぶ。「黒焦げの少年」「大量殺りく」。古場さんは悲憤の響きをにじませ、「どれほど愚かなことか……」と唇をかんだ。

長崎に落とされたプルトニウム型原子爆弾の模型があった。通称「ファットマン」。長さ3・25メートル、直径1・52メートル、重さ4・5トン。ずんぐりとした黄色のボディーに不気味な黒い模様。模型の前で、古場さんは静かに言った。「悪魔の兵器です」

古場さんは具体的な数字やエピソードを用いて、80年前の惨事を分かりやすく説明する

古場さんは具体的な数字やエピソードを用いて、80年前の惨事を分かりやすく説明する

戦後の高度経済成長期だった1961年(昭和36年)9月、古場さんが6歳の時、母の道子さんが急逝した。なぜ母を失ったのか、病気がちだったこと以外、知ることはなかった。

間もなくして父が再婚。育ての母となった博子さん(故人)は、古場さんと弟を心からかわいがった。体の弱い古場さんが「どうせ私なんか」と口をすぼめると、博子さんはいつも「題目あげてごらん」と、優しかった。弟と並んで、博子さんの手料理を頰張り、題目の声を重ねるうちに、ふさぎがちな心が明るくなったように感じた。

博子さんは毎年8月になると、声に怒りをにじませた。

「あの地獄ば忘れたら、また戦争になるとよ」

45年8月9日。長崎の空でファットマン(原子爆弾)がさく裂した時、博子さんは爆心地から約3・4キロの場所にいた。

戦後の高度経済成長期だった1961年(昭和36年)9月、古場さんが6歳の時、母の道子さんが急逝した。なぜ母を失ったのか、病気がちだったこと以外、知ることはなかった。

間もなくして父が再婚。育ての母となった博子さん(故人)は、古場さんと弟を心からかわいがった。体の弱い古場さんが「どうせ私なんか」と口をすぼめると、博子さんはいつも「題目あげてごらん」と、優しかった。弟と並んで、博子さんの手料理を頰張り、題目の声を重ねるうちに、ふさぎがちな心が明るくなったように感じた。

博子さんは毎年8月になると、声に怒りをにじませた。

「あの地獄ば忘れたら、また戦争になるとよ」

45年8月9日。長崎の空でファットマン(原子爆弾)がさく裂した時、博子さんは爆心地から約3・4キロの場所にいた。

「原爆殉難教え子と教師の像」

「原爆殉難教え子と教師の像」

● 母の「8月9日」をたどる

● 母の「8月9日」をたどる

貧血症に苦しむ継母のうめきに触れるたび、戦争への嫌悪が増していった古場さんは、女子部(当時)になると創価学会の平和活動に携わるようになった。

反戦出版や平和展示に取り組むたびに、長崎に寄せる池田先生の励ましの言葉に触れる。古場さんは「最後の被爆地」に生まれ育った使命を感じるようになった。そして、歴史的な場面に立ち会うことになる。

新緑萌ゆる82年5月。池田先生が長崎市の平和公園を訪れたその場に、古場さんも居合わせた。

平和祈念像に歩みを進める池田先生の背中を、瞬きもせず目で追う。全ての音が吸い込まれるような厳粛な祈り。それは「凜とした力強い題目の音声でした」。追悼の思いのみならず「3度目の原爆は絶対に許すまじ」との烈火の気迫を感じた。

貧血症に苦しむ継母のうめきに触れるたび、戦争への嫌悪が増していった古場さんは、女子部(当時)になると創価学会の平和活動に携わるようになった。

反戦出版や平和展示に取り組むたびに、長崎に寄せる池田先生の励ましの言葉に触れる。古場さんは「最後の被爆地」に生まれ育った使命を感じるようになった。そして、歴史的な場面に立ち会うことになる。

新緑萌ゆる82年5月。池田先生が長崎市の平和公園を訪れたその場に、古場さんも居合わせた。

平和祈念像に歩みを進める池田先生の背中を、瞬きもせず目で追う。全ての音が吸い込まれるような厳粛な祈り。それは「凜とした力強い題目の音声でした」。追悼の思いのみならず「3度目の原爆は絶対に許すまじ」との烈火の気迫を感じた。

「若い世代には、ぜひ池田先生の言葉をたくさん学んでほしいですね」と古場さん

「若い世代には、ぜひ池田先生の言葉をたくさん学んでほしいですね」と古場さん

古場さんは25歳で結婚し、2人の子を授かった。ある日、遠縁の叔母に会った時、「お母さんが生きていたなら、喜んでいたろうにね」と、胸に抱く乳飲み子に優しい目を向けてくれた。そして、続けた。

「あんたのお母さんは原爆に殺されたとよ」

初めて聞く実母の事実。床に伏した母の枕元に座り、絵本を読んであげた記憶がおぼろげに浮かんだ。だるさを訴える母の足を、小さな手でさすったことも。母は原爆症と闘っていたのだ。

これまでの自分の物語が一瞬で塗り替えられた気がした。古場さん自身、生まれた時から虚弱体質で、大人になっても慢性的な貧血に悩み続けた。「私には原爆の血が流れている」。その時から、本気で戦争を憎むようになった。

古場さんは25歳で結婚し、2人の子を授かった。ある日、遠縁の叔母に会った時、「お母さんが生きていたなら、喜んでいたろうにね」と、胸に抱く乳飲み子に優しい目を向けてくれた。そして、続けた。

「あんたのお母さんは原爆に殺されたとよ」

初めて聞く実母の事実。床に伏した母の枕元に座り、絵本を読んであげた記憶がおぼろげに浮かんだ。だるさを訴える母の足を、小さな手でさすったことも。母は原爆症と闘っていたのだ。

これまでの自分の物語が一瞬で塗り替えられた気がした。古場さん自身、生まれた時から虚弱体質で、大人になっても慢性的な貧血に悩み続けた。「私には原爆の血が流れている」。その時から、本気で戦争を憎むようになった。

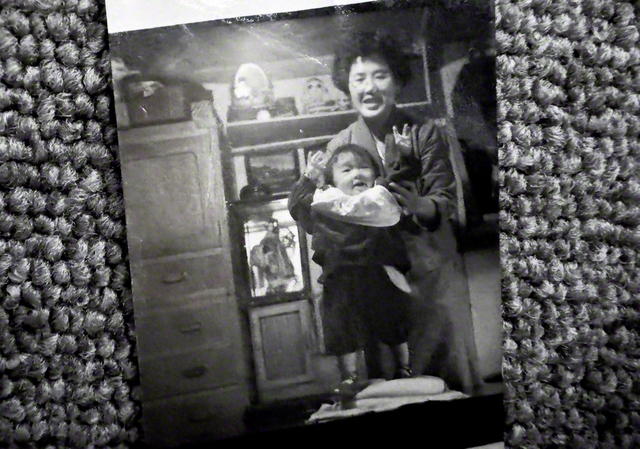

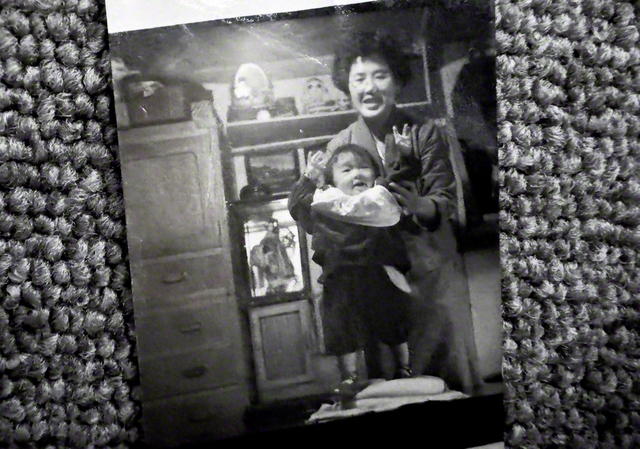

幼い頃の古場さん㊧と母・道子さん

幼い頃の古場さん㊧と母・道子さん

幼い記憶の中で、母の道子さんは一言も「原爆」を語らなかった。父さえも、その事実を知らされていなかった。親戚の証言を基に、古場さんは母の「8月9日」をたどった。

被爆したのは偶然にも継母と同じ地域。ガラスの破片が全身に刺さり、血のにじむ体を引きずるようにして、実家に帰ってきたという。その後は傷の治りも早く、健康で気丈に過ごすが、結婚・出産を経てしばらくしたころ、体内に眠っていた爪痕が暴れ出す。手足に力が入らず、肝臓が肥大。医師も手の施しようがなく、32歳で永眠した。

幼い記憶の中で、母の道子さんは一言も「原爆」を語らなかった。父さえも、その事実を知らされていなかった。親戚の証言を基に、古場さんは母の「8月9日」をたどった。

被爆したのは偶然にも継母と同じ地域。ガラスの破片が全身に刺さり、血のにじむ体を引きずるようにして、実家に帰ってきたという。その後は傷の治りも早く、健康で気丈に過ごすが、結婚・出産を経てしばらくしたころ、体内に眠っていた爪痕が暴れ出す。手足に力が入らず、肝臓が肥大。医師も手の施しようがなく、32歳で永眠した。

● 今日勝たんと明日は来んとよ

● 今日勝たんと明日は来んとよ

被爆者であることを隠して生きることは、どれほどの地獄だったか。幼い2人の子を残してこの世を去らねばならない残酷さ。母の無念を思うと涙が止まらない。

道子さんは逝去の1年前、創価学会に入会していた。当時を知る人から、一緒に折伏に歩いた話を聞かせてもらった。「今日は休もう」という同志に、道子さんは「今日を勝たんと、明日という日は来んとよ」と言い、友の元へ向かったという。

「原爆の宿業を断ち、絶対に子どもを幸せにするんだっていう命懸けの母の戦いだったと思うんです」

その血が、自分に流れている。古場さんは不屈の遺志を継ぎ、広布の前線に立ち続けた。そして池田先生の詩の中に、人生の道しるべとなる言葉を見つけた。

〈平和は/決して与えられるものではない/自らの意志で/自らの手で/額に汗し 語り 動き/岩盤をこぶしで砕くが思いで/戦い 勝ち取るものだ〉

二人の母がつないでくれた命。2014年(平成26年)から、古場さんは長崎原爆資料館や被爆遺構などを案内する「平和案内人」になった。人類が経験してしまった惨事を伝えていかなければならない。見るに堪えない展示に、気分を悪くする人もいる。「それが原爆です」

被爆者であることを隠して生きることは、どれほどの地獄だったか。幼い2人の子を残してこの世を去らねばならない残酷さ。母の無念を思うと涙が止まらない。

道子さんは逝去の1年前、創価学会に入会していた。当時を知る人から、一緒に折伏に歩いた話を聞かせてもらった。「今日は休もう」という同志に、道子さんは「今日を勝たんと、明日という日は来んとよ」と言い、友の元へ向かったという。

「原爆の宿業を断ち、絶対に子どもを幸せにするんだっていう命懸けの母の戦いだったと思うんです」

その血が、自分に流れている。古場さんは不屈の遺志を継ぎ、広布の前線に立ち続けた。そして池田先生の詩の中に、人生の道しるべとなる言葉を見つけた。

〈平和は/決して与えられるものではない/自らの意志で/自らの手で/額に汗し 語り 動き/岩盤をこぶしで砕くが思いで/戦い 勝ち取るものだ〉

二人の母がつないでくれた命。2014年(平成26年)から、古場さんは長崎原爆資料館や被爆遺構などを案内する「平和案内人」になった。人類が経験してしまった惨事を伝えていかなければならない。見るに堪えない展示に、気分を悪くする人もいる。「それが原爆です」

女性部の同志と。長崎のある分県では、毎日10分、世界の平和を祈る「Peace10」が続けられている(右から2人目が古場さん)

女性部の同志と。長崎のある分県では、毎日10分、世界の平和を祈る「Peace10」が続けられている(右から2人目が古場さん)

古場さんは、若き日から被爆者の方に敬意を表して頭を下げ、涙と憤りの言葉をわが身に刻んできた。今もバスを乗り継いで、あの日の真実をすくい上げている。

池田先生の後に付いて不戦の志を高めた半世紀。古場さんは平和祈念像を見上げ、こう言った。「ずっとずっと、池田先生は私たち弟子の『平和の覚悟』を育ててくださっていたんです」。銀髪を結い上げた古場さんの背中に、平和への強い意志を感じる。

戦後80年。反核の訴えを、次世代につなげている「平和案内人」。これは古場さんの母としての戦いだと思う。「二人の母」の手記は、わが子への願いで結ばれている。

〈平和を愛し、戦争のない世界をめざす人に成長してほしい。それが平凡な母としての私の願いなのです〉

古場さんは、若き日から被爆者の方に敬意を表して頭を下げ、涙と憤りの言葉をわが身に刻んできた。今もバスを乗り継いで、あの日の真実をすくい上げている。

池田先生の後に付いて不戦の志を高めた半世紀。古場さんは平和祈念像を見上げ、こう言った。「ずっとずっと、池田先生は私たち弟子の『平和の覚悟』を育ててくださっていたんです」。銀髪を結い上げた古場さんの背中に、平和への強い意志を感じる。

戦後80年。反核の訴えを、次世代につなげている「平和案内人」。これは古場さんの母としての戦いだと思う。「二人の母」の手記は、わが子への願いで結ばれている。

〈平和を愛し、戦争のない世界をめざす人に成長してほしい。それが平凡な母としての私の願いなのです〉

展示の最後には1枚の写真がある。被爆後の焼け野原で唇をギュッとかみ締め、弟を背負った少年が何かを見つめている。瞳の先にあるのは火葬場。幼い弟は、すでに息絶えていた。「どんな時代になっても、こういう子を二度と生み出してはいけないですよね」と話す古場さんの目には、涙が浮かんでいた

展示の最後には1枚の写真がある。被爆後の焼け野原で唇をギュッとかみ締め、弟を背負った少年が何かを見つめている。瞳の先にあるのは火葬場。幼い弟は、すでに息絶えていた。「どんな時代になっても、こういう子を二度と生み出してはいけないですよね」と話す古場さんの目には、涙が浮かんでいた

音声読み上げ