〈未来対談〉 社会の分断を乗り越えるための「共通了解」とは?

〈未来対談〉 社会の分断を乗り越えるための「共通了解」とは?

2025年9月4日

- 創価学会青年世代×苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)

- テーマ①“分断”を乗り越えるには?

- 創価学会青年世代×苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)

- テーマ①“分断”を乗り越えるには?

「見通しがきかない時代」だといいます。英単語の「変動性・不確実性・複雑性・曖昧性」の頭文字を取って「VUCAの時代」ともいわれています。

かといって、先を恐れて歩みを止め、何の備えもしなければ社会は停滞してしまう。企業や自治体、学校や地域社会など、あらゆる組織・団体が進むべき道を模索しています――こうした「答えのない時代」だからこそ、「原点」に立ち返り、新しい価値を創り出す挑戦が求められるのではないか。

そうした思いから本年、創価学会の青年世代は、各界の識者と共に、池田先生の思想を学び、これからの社会を語り合う企画「未来対談」を開始しました。

今回は、『親子で哲学対話』(大和書房)などの著者で、哲学者である苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)と語り合います。

テーマ①は「“分断”を乗り越えるには?」。読者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

「見通しがきかない時代」だといいます。英単語の「変動性・不確実性・複雑性・曖昧性」の頭文字を取って「VUCAの時代」ともいわれています。

かといって、先を恐れて歩みを止め、何の備えもしなければ社会は停滞してしまう。企業や自治体、学校や地域社会など、あらゆる組織・団体が進むべき道を模索しています――こうした「答えのない時代」だからこそ、「原点」に立ち返り、新しい価値を創り出す挑戦が求められるのではないか。

そうした思いから本年、創価学会の青年世代は、各界の識者と共に、池田先生の思想を学び、これからの社会を語り合う企画「未来対談」を開始しました。

今回は、『親子で哲学対話』(大和書房)などの著者で、哲学者である苫野一徳さん(熊本大学大学院准教授)と語り合います。

テーマ①は「“分断”を乗り越えるには?」。読者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

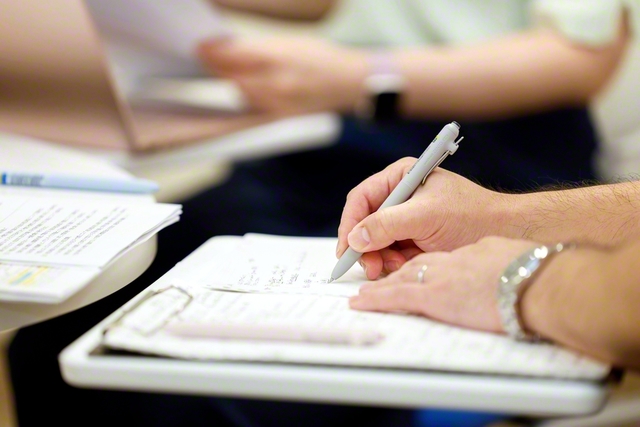

学会の青年世代と熊本大学大学院の苫野一徳准教授(中央)による勉強会が8月10、11日に開かれた(世界聖教会館で)

学会の青年世代と熊本大学大学院の苫野一徳准教授(中央)による勉強会が8月10、11日に開かれた(世界聖教会館で)

■すぐに「友か、敵か」と決めつけてしまう

■すぐに「友か、敵か」と決めつけてしまう

〈青年世代〉

私たちは今、社会の至る所に“分断”が広がっている現実を突き付けられています。世界に目を向けても、極端な主張が支持を集め、排外的な言説が目立ちます。

一方で、社会に対する問題意識はあっても、「どうせ変わらない」「もうどうでもいい」といった諦めや不満が、人々の間で広がっているように思われます。この状況を放置すれば、民主主義の基盤そのものが揺らぎ、社会はさらに不安定になりかねません。

〈苫野准教授〉

そうですね。ドイツの政治学者であるカール・シュミットは、政治の本質は「友と敵の区別にある」という有名な「友・敵理論」を唱えました。この理論は、分断を正当化しやすく、極端なナショナリズムを支えるものとして利用された歴史もあり、今、日本でも同じようなことが起きている気がします。最近は、少しでも自分と意見が違う人に対して、すぐに攻撃的になる風潮があります。そうやって、即座に誰かを「敵だ!」と決めつけることには、危うさを感じます。そこには「対話」という発想がなくなってしまうからです。

〈青年世代〉

その理論に照らせば、私たち自身の心にも「味方と敵を区別する」部分があるといえます。その意味では、分断は決して人ごとではありません。足元の“小さな分断”が積み重なって、社会を揺るがすような“大きな分断”を生み出しかねない。それを食い止める上で欠かせないのが「対話」であると感じていますし、同時に、その対話の難しさも味わっているところです。

〈苫野准教授〉

まさに、対話こそ今回のテーマです。では、どうすれば他者との対話が成立するのか。フランスの歴史人口学者であるエマニュエル・トッドは、ユニークな指摘をしています――ヨーロッパは「宗教ゼロ状態」ともいうべき傾向が顕著であり、さらに、宗教の価値観が意味をなさなくなって「道徳ゼロ状態」に陥ったのではないかと(『西洋の敗北』文藝春秋)。

現代社会は、個人がどんどん孤立していく社会でもあります。そうなると他者への共感や思いやりもなくなっていき、エゴイズム(利己主義)がむき出しになり、“自分さえ良ければそれでいい”という考えに偏っていきます。実際に、さまざまな調査結果に、そうした傾向が表れています。その状態で、他者との対話は成り立つでしょうか。ゆえに私は、哲学や宗教といった価値観が、対話のカギを握ると感じています。

〈青年世代〉

私たちは今、社会の至る所に“分断”が広がっている現実を突き付けられています。世界に目を向けても、極端な主張が支持を集め、排外的な言説が目立ちます。

一方で、社会に対する問題意識はあっても、「どうせ変わらない」「もうどうでもいい」といった諦めや不満が、人々の間で広がっているように思われます。この状況を放置すれば、民主主義の基盤そのものが揺らぎ、社会はさらに不安定になりかねません。

〈苫野准教授〉

そうですね。ドイツの政治学者であるカール・シュミットは、政治の本質は「友と敵の区別にある」という有名な「友・敵理論」を唱えました。この理論は、分断を正当化しやすく、極端なナショナリズムを支えるものとして利用された歴史もあり、今、日本でも同じようなことが起きている気がします。最近は、少しでも自分と意見が違う人に対して、すぐに攻撃的になる風潮があります。そうやって、即座に誰かを「敵だ!」と決めつけることには、危うさを感じます。そこには「対話」という発想がなくなってしまうからです。

〈青年世代〉

その理論に照らせば、私たち自身の心にも「味方と敵を区別する」部分があるといえます。その意味では、分断は決して人ごとではありません。足元の“小さな分断”が積み重なって、社会を揺るがすような“大きな分断”を生み出しかねない。それを食い止める上で欠かせないのが「対話」であると感じていますし、同時に、その対話の難しさも味わっているところです。

〈苫野准教授〉

まさに、対話こそ今回のテーマです。では、どうすれば他者との対話が成立するのか。フランスの歴史人口学者であるエマニュエル・トッドは、ユニークな指摘をしています――ヨーロッパは「宗教ゼロ状態」ともいうべき傾向が顕著であり、さらに、宗教の価値観が意味をなさなくなって「道徳ゼロ状態」に陥ったのではないかと(『西洋の敗北』文藝春秋)。

現代社会は、個人がどんどん孤立していく社会でもあります。そうなると他者への共感や思いやりもなくなっていき、エゴイズム(利己主義)がむき出しになり、“自分さえ良ければそれでいい”という考えに偏っていきます。実際に、さまざまな調査結果に、そうした傾向が表れています。その状態で、他者との対話は成り立つでしょうか。ゆえに私は、哲学や宗教といった価値観が、対話のカギを握ると感じています。

苫野准教授

苫野准教授

〈青年世代〉

私たち創価学会は「自他共の幸福」を目指しています。“自分だけの幸福もなければ、他人だけの不幸もない。人を幸福にした分、自分も幸福になる”という考え方です。

そうした理念を体現しているのが、小単位で定期的に開かれる「座談会」です。そこには、赤ちゃんからお年寄りまで、年齢も仕事も趣味も違う、多様な人が集まります。自分の経験から言えば、学会員でなければ、出会わなかったはずの方々ばかりです。そうした触れ合いを通して、日頃からお互いの幸福を祈り、励まし合っています。

また、異なる宗教を信じる友人とも積極的に対話しています。相手が大切にしている思想を学ぶことで、自分自身の信仰も深まることを、身をもって感じています。

〈苫野准教授〉

重要な視点です。フランスの哲学者ルソーは、政治とは対話を通した合意形成のアート(技法)だと言いました。本来は、自分と考え方が違う人と接してこそ、みんなにとってより良い社会の在り方を考えていけるはずなんです。

現代社会はミルフィーユ(パイ生地とカスタードクリームを重ねたスイーツ)のように細かな階層に分かれ、少しでも生育環境が違うだけで、お互いに触れ合わないような社会になりつつあります。そこで不満や不安がたまると、はけ口が「身近にいる他者」に向かいがちです。

それが最近の排外主義の高まりにもつながっているように思えます。そうした分断を乗り越えるには、まず“接触する”こと。社会心理学では「接触仮説」と呼ばれ、他者と触れ合うことで、偏見や差別が軽減することが分かっています。

〈青年世代〉

私たち創価学会は「自他共の幸福」を目指しています。“自分だけの幸福もなければ、他人だけの不幸もない。人を幸福にした分、自分も幸福になる”という考え方です。

そうした理念を体現しているのが、小単位で定期的に開かれる「座談会」です。そこには、赤ちゃんからお年寄りまで、年齢も仕事も趣味も違う、多様な人が集まります。自分の経験から言えば、学会員でなければ、出会わなかったはずの方々ばかりです。そうした触れ合いを通して、日頃からお互いの幸福を祈り、励まし合っています。

また、異なる宗教を信じる友人とも積極的に対話しています。相手が大切にしている思想を学ぶことで、自分自身の信仰も深まることを、身をもって感じています。

〈苫野准教授〉

重要な視点です。フランスの哲学者ルソーは、政治とは対話を通した合意形成のアート(技法)だと言いました。本来は、自分と考え方が違う人と接してこそ、みんなにとってより良い社会の在り方を考えていけるはずなんです。

現代社会はミルフィーユ(パイ生地とカスタードクリームを重ねたスイーツ)のように細かな階層に分かれ、少しでも生育環境が違うだけで、お互いに触れ合わないような社会になりつつあります。そこで不満や不安がたまると、はけ口が「身近にいる他者」に向かいがちです。

それが最近の排外主義の高まりにもつながっているように思えます。そうした分断を乗り越えるには、まず“接触する”こと。社会心理学では「接触仮説」と呼ばれ、他者と触れ合うことで、偏見や差別が軽減することが分かっています。

■宗教は「信じる」こと。哲学は「疑う」「問う」こと

■宗教は「信じる」こと。哲学は「疑う」「問う」こと

〈苫野准教授〉

実は今回、事前に皆さんから、池田会長の著作を“課題図書”として、たくさんいただきました。

その中で、最も興味深かったのは「宗教性」と「宗派性」は違うと書かれていたことです(『わが教育者に贈る』)。宗教が陥りがちな「宗派性」を超えて、人間のため、社会のためという「宗教性」を大切にしている。この点について、実際に皆さんがどう考えているか、具体的に聞いてみたいと思っていました。

〈青年世代〉

池田先生は、「宗教のための人間」ではなく「人間のための宗教」が大切だと、何度も強調されました。ある時は、釈尊の「私は人の心に見がたき一本の矢が刺さっているのを見た」という言葉を通し、話をされました。一本の矢とは“差異へのこだわり”という差別意識です。

もちろん、誰にでも苦手な人や嫌いな人はいますし、それは自然な感情です。けれど、自分と違うことにこだわって、差別したり、攻撃したりするのではなく、同じ人間として、みんなで幸せになれる方法を考えたい。それが、私たちが大事にしている「宗教性」だと思います。

〈苫野准教授〉

共感します。私は哲学者として、哲学と宗教とは、きょうだいのような存在だと考えています。もっと言えば、歴史的に見ても、もとは宗教から、哲学や科学がのれん分け(元となるもの〈事業〉から派生して新しいもの〈事業〉が生まれること)してできたと考えられます。

ただし、もちろん違いもあります。宗教は「信じる」ことにこそ意味がある一方で、哲学は「疑う」「問う」ことを大切にします。哲学は、どんなに社会的に信じられていることであっても、「それって本当かな?」と問い続けるのです。

〈苫野准教授〉

実は今回、事前に皆さんから、池田会長の著作を“課題図書”として、たくさんいただきました。

その中で、最も興味深かったのは「宗教性」と「宗派性」は違うと書かれていたことです(『わが教育者に贈る』)。宗教が陥りがちな「宗派性」を超えて、人間のため、社会のためという「宗教性」を大切にしている。この点について、実際に皆さんがどう考えているか、具体的に聞いてみたいと思っていました。

〈青年世代〉

池田先生は、「宗教のための人間」ではなく「人間のための宗教」が大切だと、何度も強調されました。ある時は、釈尊の「私は人の心に見がたき一本の矢が刺さっているのを見た」という言葉を通し、話をされました。一本の矢とは“差異へのこだわり”という差別意識です。

もちろん、誰にでも苦手な人や嫌いな人はいますし、それは自然な感情です。けれど、自分と違うことにこだわって、差別したり、攻撃したりするのではなく、同じ人間として、みんなで幸せになれる方法を考えたい。それが、私たちが大事にしている「宗教性」だと思います。

〈苫野准教授〉

共感します。私は哲学者として、哲学と宗教とは、きょうだいのような存在だと考えています。もっと言えば、歴史的に見ても、もとは宗教から、哲学や科学がのれん分け(元となるもの〈事業〉から派生して新しいもの〈事業〉が生まれること)してできたと考えられます。

ただし、もちろん違いもあります。宗教は「信じる」ことにこそ意味がある一方で、哲学は「疑う」「問う」ことを大切にします。哲学は、どんなに社会的に信じられていることであっても、「それって本当かな?」と問い続けるのです。

〈青年世代〉

よく分かります。私たちも、日々の信仰活動の中で“問い続ける”姿勢を大事にしています。昨今は、タイパ(時間効率)やコスパ(費用対効果)が重んじられますが、池田先生は、哲学者オルテガの「哲学的逡巡」という考え方を援用しつつ、苦難にぶつかりながら、それでもなお、より善く生きるためには、「苦悩や葛藤、逡巡、熟慮、決断」といったプロセスが欠かせないと訴えました(2010年の第35回「SGIの日」記念提言)。私は、創価学会の信仰は、哲学的な思索を大切にしながら、逡巡や葛藤を続ける中で、悩んで祈って、より善い自分を目指して精神性を磨いていくものだと感じています。

〈苫野准教授〉

なるほど、「哲学的逡巡」ですか! 皆さんの考え方は、哲学者として私が目指すものと、ある意味で同じですね。私の師匠である竹田青嗣先生(早稲田大学名誉教授)は、思想には「信念補強型」と「信念検証型」の2種類があると説明しています。前者は、もともとの自分の信念を補強するためだけに、都合の良いことを学びます。一方で、後者には、違う考え方から学び、自分の信念を常に検証し続ける姿勢があります。

皆さんの思想は、自らを絶対視して補強しようとするのではなく、葛藤や検証を繰り返しながら磨き続ける哲学なんですね。池田会長が示した「宗教性」と「宗派性」の違いの意味を、深く理解できた気がします。

〈青年世代〉

もちろん、宗教には「信じる」「確信する」という力強さもあります。それと同時に、哲学的逡巡を大切にしているから、宗派性に偏らないのだと思います。それがなければ「ドグマ(教条主義)」に陥って、排他的になってしまうのではないでしょうか。池田先生は何度も、ドグマにすがってはいけないと訴えました。絶えず現実の社会の問題と向き合い、他者と対話し続けるからこそ哲学的逡巡がある。これが、人間のための宗教であり続けるために、必要不可欠な要素だと感じます。

〈青年世代〉

よく分かります。私たちも、日々の信仰活動の中で“問い続ける”姿勢を大事にしています。昨今は、タイパ(時間効率)やコスパ(費用対効果)が重んじられますが、池田先生は、哲学者オルテガの「哲学的逡巡」という考え方を援用しつつ、苦難にぶつかりながら、それでもなお、より善く生きるためには、「苦悩や葛藤、逡巡、熟慮、決断」といったプロセスが欠かせないと訴えました(2010年の第35回「SGIの日」記念提言)。私は、創価学会の信仰は、哲学的な思索を大切にしながら、逡巡や葛藤を続ける中で、悩んで祈って、より善い自分を目指して精神性を磨いていくものだと感じています。

〈苫野准教授〉

なるほど、「哲学的逡巡」ですか! 皆さんの考え方は、哲学者として私が目指すものと、ある意味で同じですね。私の師匠である竹田青嗣先生(早稲田大学名誉教授)は、思想には「信念補強型」と「信念検証型」の2種類があると説明しています。前者は、もともとの自分の信念を補強するためだけに、都合の良いことを学びます。一方で、後者には、違う考え方から学び、自分の信念を常に検証し続ける姿勢があります。

皆さんの思想は、自らを絶対視して補強しようとするのではなく、葛藤や検証を繰り返しながら磨き続ける哲学なんですね。池田会長が示した「宗教性」と「宗派性」の違いの意味を、深く理解できた気がします。

〈青年世代〉

もちろん、宗教には「信じる」「確信する」という力強さもあります。それと同時に、哲学的逡巡を大切にしているから、宗派性に偏らないのだと思います。それがなければ「ドグマ(教条主義)」に陥って、排他的になってしまうのではないでしょうか。池田先生は何度も、ドグマにすがってはいけないと訴えました。絶えず現実の社会の問題と向き合い、他者と対話し続けるからこそ哲学的逡巡がある。これが、人間のための宗教であり続けるために、必要不可欠な要素だと感じます。

■“正解”がなくても“納得解”は見つけられる

■“正解”がなくても“納得解”は見つけられる

〈苫野准教授〉

信仰活動に哲学的逡巡が組み込まれているのは、すごいことですね。これで、いよいよ今回のテーマである「他者との対話」をどうやって可能にするかが、見えてきました。

先ほど紹介した竹田先生は、哲学の最大の目的は「暴力の縮減」にあると言いました。この争いだらけの世の中から、暴力をなくす方法は二つあると。一つは、圧倒的な強者が現れて、全てを支配する方法。もう一つは、みんなで対話しながら合意を形成し、より良い社会をつくる方法です。後者が良いと考えるなら、粘り強く合意形成の対話を続けるしかありません。そのための思考や対話のアートを紡ぎ上げてきたのが、哲学です。

〈青年世代〉

学会の活動の多くは、まさに地道な対話の実践です。対話の大切さを実感する一方で、意見が食い違う中で、どう前に進むための道を見つけ出していけばいいのか、という問題にぶつかる時もあります。

〈苫野准教授〉

みんなそれぞれ違うのだから、何が絶対に「良い」「正しい」なんて言えない――そのような理由から、あらゆる主張を相対化する考え方が、20世紀後半から続く哲学の思潮としてありました。けれど、これが行き過ぎると「確かなものなど何もない」と、何を言っても全てが相対化されてしまい、結局はどうしたら良いのか分からなくなってしまいます。

そこで私は、対話において「共通了解」を生み出すことに、こだわっています。それぞれの違いを尊重しつつ、その上で「ここまでなら、みんな納得できるよね」というものを探します。絶対の“正解”はないかもしれませんが、「なるほど」「たしかにそうだな」と思える“納得解”は見つけられるはず。そうした共通了解を生み出せることこそが、対話が持っている、本来の希望ではないでしょうか。

〈苫野准教授〉

信仰活動に哲学的逡巡が組み込まれているのは、すごいことですね。これで、いよいよ今回のテーマである「他者との対話」をどうやって可能にするかが、見えてきました。

先ほど紹介した竹田先生は、哲学の最大の目的は「暴力の縮減」にあると言いました。この争いだらけの世の中から、暴力をなくす方法は二つあると。一つは、圧倒的な強者が現れて、全てを支配する方法。もう一つは、みんなで対話しながら合意を形成し、より良い社会をつくる方法です。後者が良いと考えるなら、粘り強く合意形成の対話を続けるしかありません。そのための思考や対話のアートを紡ぎ上げてきたのが、哲学です。

〈青年世代〉

学会の活動の多くは、まさに地道な対話の実践です。対話の大切さを実感する一方で、意見が食い違う中で、どう前に進むための道を見つけ出していけばいいのか、という問題にぶつかる時もあります。

〈苫野准教授〉

みんなそれぞれ違うのだから、何が絶対に「良い」「正しい」なんて言えない――そのような理由から、あらゆる主張を相対化する考え方が、20世紀後半から続く哲学の思潮としてありました。けれど、これが行き過ぎると「確かなものなど何もない」と、何を言っても全てが相対化されてしまい、結局はどうしたら良いのか分からなくなってしまいます。

そこで私は、対話において「共通了解」を生み出すことに、こだわっています。それぞれの違いを尊重しつつ、その上で「ここまでなら、みんな納得できるよね」というものを探します。絶対の“正解”はないかもしれませんが、「なるほど」「たしかにそうだな」と思える“納得解”は見つけられるはず。そうした共通了解を生み出せることこそが、対話が持っている、本来の希望ではないでしょうか。

〈青年世代〉

お互いの納得を引き出す、対話の在り方に深く共感します。以前、ある団地で暮らす学会員の方から、外国人との共生の話を伺いました。団地に外国人の住民が増える中で、言葉や文化の違いから誤解が生まれ、ごみ捨ての仕方でトラブルが起きたといいます。その時、学会員の方が、話し合いの場をつくって、ごみ捨ての講習会まで開いたそうです。こうした対話を続ける中で、団地内の他の棟から模範とされるくらい、ごみ捨て場がきれいに保たれるようになった、と。

当然、対話は一筋縄にはいきません。それでも粘り強く、お互いの違いを認め合い、分かり合えるところまで語り合う中に、足元の分断を乗り越えるカギがある――この積み重ねが、社会の分断を乗り越える力につながっていく。これが私たちの対話の挑戦であり、信仰の真価が問われてくるものであると思います。

(次回へ続く)

〈青年世代〉

お互いの納得を引き出す、対話の在り方に深く共感します。以前、ある団地で暮らす学会員の方から、外国人との共生の話を伺いました。団地に外国人の住民が増える中で、言葉や文化の違いから誤解が生まれ、ごみ捨ての仕方でトラブルが起きたといいます。その時、学会員の方が、話し合いの場をつくって、ごみ捨ての講習会まで開いたそうです。こうした対話を続ける中で、団地内の他の棟から模範とされるくらい、ごみ捨て場がきれいに保たれるようになった、と。

当然、対話は一筋縄にはいきません。それでも粘り強く、お互いの違いを認め合い、分かり合えるところまで語り合う中に、足元の分断を乗り越えるカギがある――この積み重ねが、社会の分断を乗り越える力につながっていく。これが私たちの対話の挑戦であり、信仰の真価が問われてくるものであると思います。

(次回へ続く)

【プロフィル】

とまの・いっとく 1980年生まれ。熊本大学大学院教育学研究科准教授。2児の父。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。著書に『親子で哲学対話』(大和書房)など多数。

【プロフィル】

とまの・いっとく 1980年生まれ。熊本大学大学院教育学研究科准教授。2児の父。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。著書に『親子で哲学対話』(大和書房)など多数。

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想・ご意見は、こちらからお寄せください。

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想・ご意見は、こちらからお寄せください。

音声読み上げ