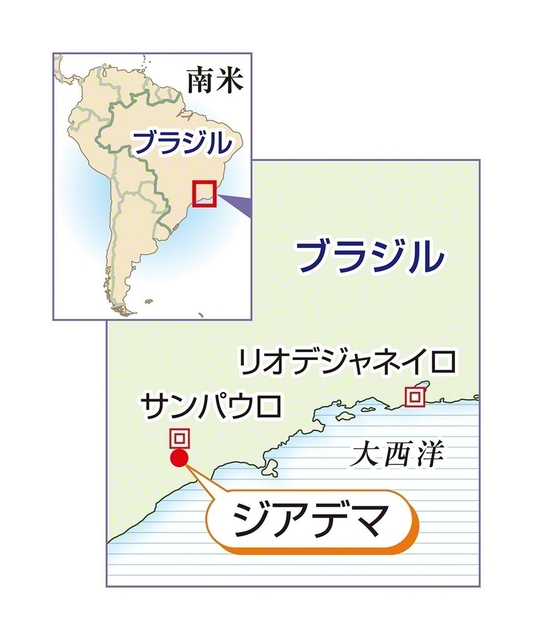

〈ブラジル教育リポート①〉 牧口先生の生誕154年 創価教育学を実践する州立校

〈ブラジル教育リポート①〉 牧口先生の生誕154年 創価教育学を実践する州立校

2025年6月6日

- まず「幸福」を! 全てはそこから

- まず「幸福」を! 全てはそこから

ブラジルのその学校に到着するや、目に飛び込んできたのは壁画でした。初代会長の牧口常三郎先生が描かれています。3月末に訪れたサンパウロ州ジアデマ市の州立エサ・デ・ケイロス校では、牧口先生の創価教育学を実践しているというのです。きょう6月6日は、牧口先生の生誕154年の記念日。取材リポートを掲載します。(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

ブラジルのその学校に到着するや、目に飛び込んできたのは壁画でした。初代会長の牧口常三郎先生が描かれています。3月末に訪れたサンパウロ州ジアデマ市の州立エサ・デ・ケイロス校では、牧口先生の創価教育学を実践しているというのです。きょう6月6日は、牧口先生の生誕154年の記念日。取材リポートを掲載します。(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

エサ・デ・ケイロス校の正門横にある壁画。きょう6日は牧口先生の生誕記念日であり、同校でもその意義を確かめ合う

エサ・デ・ケイロス校の正門横にある壁画。きょう6日は牧口先生の生誕記念日であり、同校でもその意義を確かめ合う

※敬虔なカトリックであるシルバ校長が、なぜ「創価教育」を学校全体で実践するのか。インタビュー動画は、こちら。

※敬虔なカトリックであるシルバ校長が、なぜ「創価教育」を学校全体で実践するのか。インタビュー動画は、こちら。

「目は口ほどに物を言う」とは日本のことわざだが、ブラジルでも同じだろう。

エサ・デ・ケイロス校の正門を、われ先にとくぐって登校する子どもたちの瞳。その一人一人をハグして迎える教職員のまなざし。朝の鳥が歌い合うような「ボン・ジーア!」のあいさつにも、「おはよう!」といった意味以上の“温かい何か”があることを伝えている。

「目は口ほどに物を言う」とは日本のことわざだが、ブラジルでも同じだろう。

エサ・デ・ケイロス校の正門を、われ先にとくぐって登校する子どもたちの瞳。その一人一人をハグして迎える教職員のまなざし。朝の鳥が歌い合うような「ボン・ジーア!」のあいさつにも、「おはよう!」といった意味以上の“温かい何か”があることを伝えている。

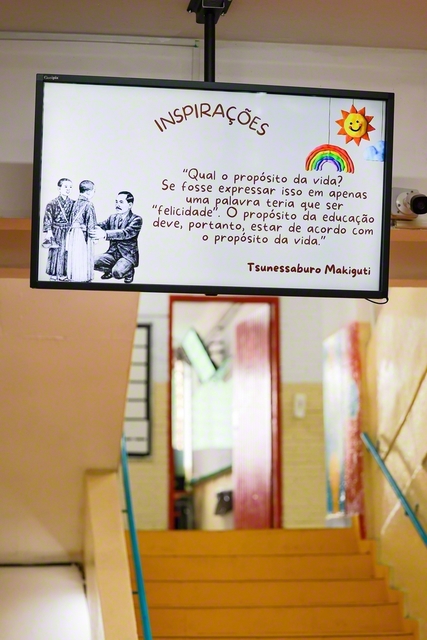

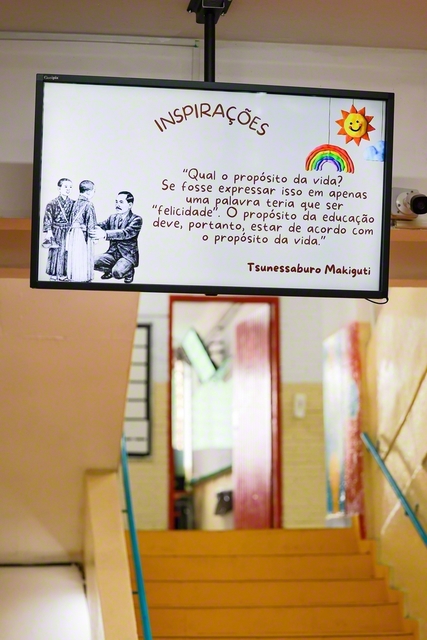

「『自分は歓迎され、受け入れられているんだ!』と児童たちが全身で感じられるよう、努めています」――エジミシオ・フラウジズィオ・シルバ校長が、そう教えてくれた。「牧口先生なら、どうされるか。それを常に考えて行動するのが、私たちの信条ですから」と言いつつ、玄関ホールに設置されたモニターを指さす。牧口先生の人となりが、イラスト付きで映し出されていた。

「『自分は歓迎され、受け入れられているんだ!』と児童たちが全身で感じられるよう、努めています」――エジミシオ・フラウジズィオ・シルバ校長が、そう教えてくれた。「牧口先生なら、どうされるか。それを常に考えて行動するのが、私たちの信条ですから」と言いつつ、玄関ホールに設置されたモニターを指さす。牧口先生の人となりが、イラスト付きで映し出されていた。

玄関ホールに設置されたモニター

玄関ホールに設置されたモニター

校内に牧口先生広場を設置

校内に牧口先生広場を設置

さらに、2021年6月に校内に誕生した「牧口常三郎先生広場」も紹介している。体を思い切り動かせる遊具あり。食と生命のつながりを学べる菜園あり。水が流れ、緑も薫る「対話のスペース」あり――発案したのはシルバ校長である。

さらに、2021年6月に校内に誕生した「牧口常三郎先生広場」も紹介している。体を思い切り動かせる遊具あり。食と生命のつながりを学べる菜園あり。水が流れ、緑も薫る「対話のスペース」あり――発案したのはシルバ校長である。

「一緒に遊ぼうよ!」――児童たちが広場の遊具で体を動かす。「遊びは学び」とシルバ校長は言う。「遊びの中で人との関わり方を学び、つながる喜びを知るのです。その喜びのエネルギーがまた、子どもを新たな学びへ向かわせます」。ユニセフ(国連児童基金)のリポートによれば、外遊びをする子どもほど幸福度が高くなるという

「一緒に遊ぼうよ!」――児童たちが広場の遊具で体を動かす。「遊びは学び」とシルバ校長は言う。「遊びの中で人との関わり方を学び、つながる喜びを知るのです。その喜びのエネルギーがまた、子どもを新たな学びへ向かわせます」。ユニセフ(国連児童基金)のリポートによれば、外遊びをする子どもほど幸福度が高くなるという

広場の菜園のそばを歩く子どもたち

広場の菜園のそばを歩く子どもたち

読書教育も開放的な雰囲気の中で行われる

読書教育も開放的な雰囲気の中で行われる

広場にある対話のスペース

広場にある対話のスペース

敬虔なカトリックである校長が、創価教育に触れたきっかけとは? ブラジルSGI(創価学会インタナショナル)の教育本部が1994年から全土で推進してきた「牧口教育プロジェクト」だという。「子どもの幸福」を第一に掲げる創価教育学説に基づき、子ども・教師・親が協働して園芸、図工、創作劇などに取り組む情操教育だ。これまで920校以上で21万人を超える児童・生徒が体験し、反響を呼んできた。

敬虔なカトリックである校長が、創価教育に触れたきっかけとは? ブラジルSGI(創価学会インタナショナル)の教育本部が1994年から全土で推進してきた「牧口教育プロジェクト」だという。「子どもの幸福」を第一に掲げる創価教育学説に基づき、子ども・教師・親が協働して園芸、図工、創作劇などに取り組む情操教育だ。これまで920校以上で21万人を超える児童・生徒が体験し、反響を呼んできた。

1999年11月、サンパウロ州立ジョアキン・トッヘス校で行われた「牧口教育プロジェクト」で

1999年11月、サンパウロ州立ジョアキン・トッヘス校で行われた「牧口教育プロジェクト」で

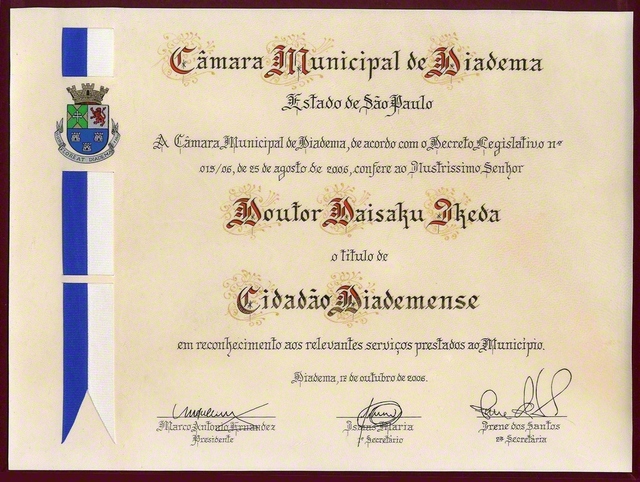

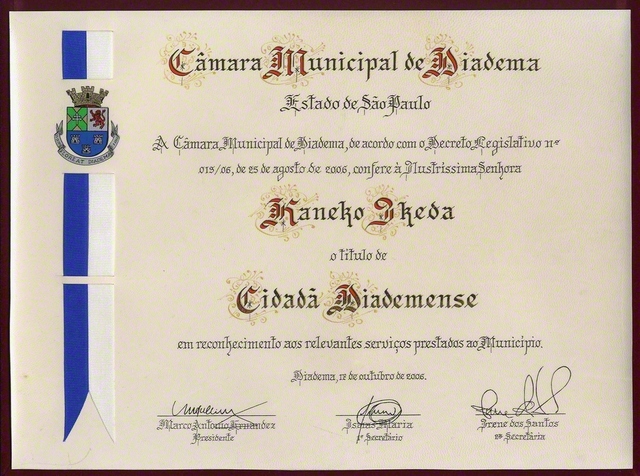

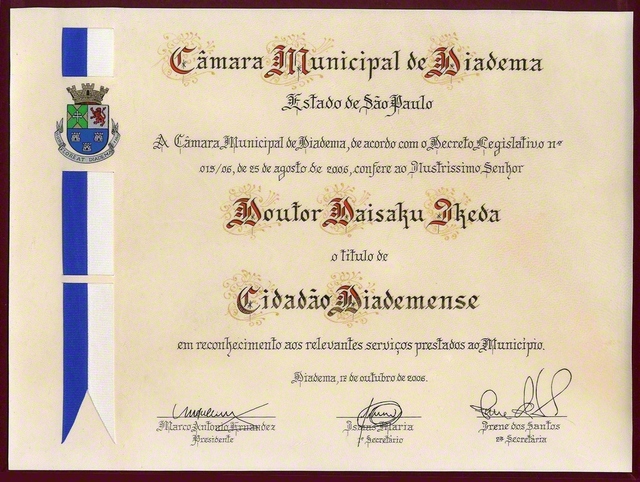

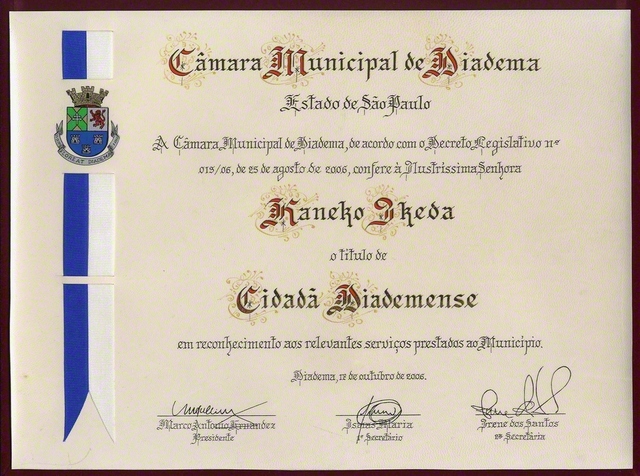

ジアデマ市でも2000年代半ばに5校が実施。シルバ校長は当時、ジアデマ地域教育理事会の責任者の一人だった。そこから「SGIの皆さんとの交流が始まり、牧口先生を知ったんです」。創価教育が第2代会長・戸田城聖先生、そして第3代会長・池田大作先生へ受け継がれ、世界に広がった事実にも驚嘆した。2005年、教育理事会は池田先生に教育貢献賞を授与。翌年には、同市が池田先生ご夫妻を「名誉市民」に迎えたのである。

ジアデマ市でも2000年代半ばに5校が実施。シルバ校長は当時、ジアデマ地域教育理事会の責任者の一人だった。そこから「SGIの皆さんとの交流が始まり、牧口先生を知ったんです」。創価教育が第2代会長・戸田城聖先生、そして第3代会長・池田大作先生へ受け継がれ、世界に広がった事実にも驚嘆した。2005年、教育理事会は池田先生に教育貢献賞を授与。翌年には、同市が池田先生ご夫妻を「名誉市民」に迎えたのである。

ジアデマ市から池田先生に贈られた名誉市民の証書

ジアデマ市から池田先生に贈られた名誉市民の証書

ジアデマ市から香峯子夫人に贈られた名誉市民の証書

ジアデマ市から香峯子夫人に贈られた名誉市民の証書

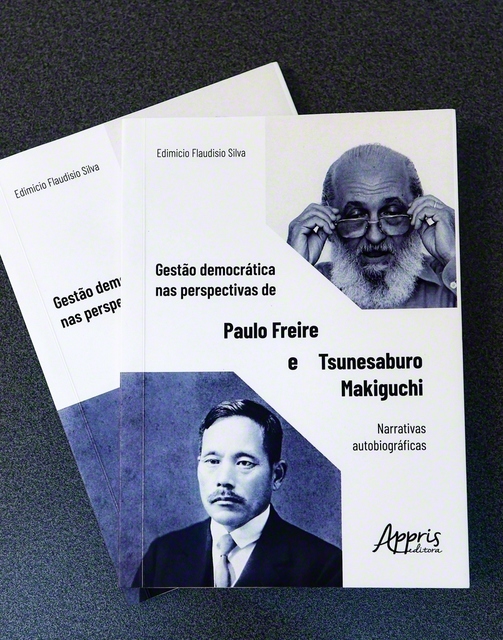

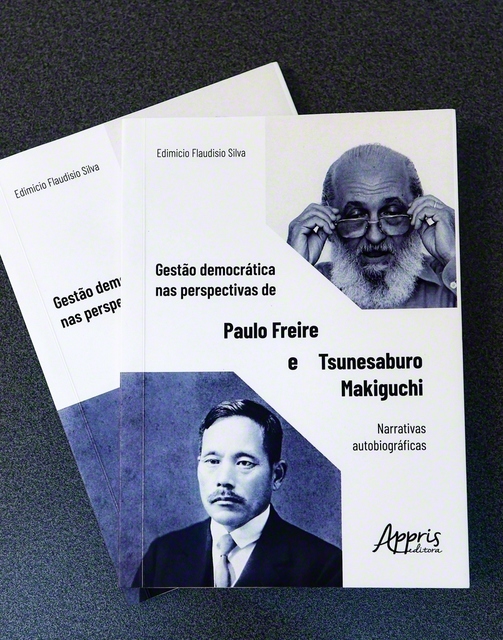

校長はその後も創価教育の研究を続け、2020年、現職に。校務と併行し、ブラジルの教育思想家パウロ・フレイレと牧口先生の共通点を描いた書籍を発刊している。

「この二人の偉大な教育者は、貧困等で子どもたちに学力格差が生じないよう努めつつ、『対話』による学び合いを通じて『創造的な人間』を育み、民主的で平和な社会への変革を目指しました。国家権力による迫害にも屈せず、民衆のために戦い続けたのです」(シルバ校長)

校長はその後も創価教育の研究を続け、2020年、現職に。校務と併行し、ブラジルの教育思想家パウロ・フレイレと牧口先生の共通点を描いた書籍を発刊している。

「この二人の偉大な教育者は、貧困等で子どもたちに学力格差が生じないよう努めつつ、『対話』による学び合いを通じて『創造的な人間』を育み、民主的で平和な社会への変革を目指しました。国家権力による迫害にも屈せず、民衆のために戦い続けたのです」(シルバ校長)

シルバ校長が執筆・出版した『パウロ・フレイレと牧口常三郎の視点から見た民主的マネジメント』

シルバ校長が執筆・出版した『パウロ・フレイレと牧口常三郎の視点から見た民主的マネジメント』

シルバ校長の案内で、創価の三代会長を紹介する展示コーナーへ

シルバ校長の案内で、創価の三代会長を紹介する展示コーナーへ

教育現場の課題克服へ

教育現場の課題克服へ

ブラジル社会が今、直面する課題が経済格差であり、教育格差だ。貧しさゆえの劣悪な環境が、多発する少年犯罪の一因との指摘も。十分な教育を受けられなかった親が、学校の必要性を感じず、わが子に家事労働を優先させることも少なくない。教員の存在も軽視され、給与は多忙な勤務実態と見合わない。ジアデマ市も例外ではないという。

「だからこそ」と校長は力を込める。「創価教育を通して、子どもに『学ぶ幸せ』を、保護者に『教育の重要性』を感じてもらい、教職員に『自信と元気』を広げたい」

ブラジル社会が今、直面する課題が経済格差であり、教育格差だ。貧しさゆえの劣悪な環境が、多発する少年犯罪の一因との指摘も。十分な教育を受けられなかった親が、学校の必要性を感じず、わが子に家事労働を優先させることも少なくない。教員の存在も軽視され、給与は多忙な勤務実態と見合わない。ジアデマ市も例外ではないという。

「だからこそ」と校長は力を込める。「創価教育を通して、子どもに『学ぶ幸せ』を、保護者に『教育の重要性』を感じてもらい、教職員に『自信と元気』を広げたい」

休み時間は校庭に出て、共に遊び、汗を流す

休み時間は校庭に出て、共に遊び、汗を流す

記者がカメラを向けるよりも先に「見て!」「撮って!」と言わんばかりの笑顔とポーズ

記者がカメラを向けるよりも先に「見て!」「撮って!」と言わんばかりの笑顔とポーズ

例えば菜園を活用した授業。まず「みんなの好きな給食は?」等と教員が問いかけ、メニューを一緒に考える。子どもの“興味の扉”を開き、野菜の栽培へ。命を育てるには、多くの準備や心配りが必要だと学ぶ。調理員とも顔を合わせ、話を聞く。野菜が使われた給食を、友達や教職員と味わう。皆の笑顔を見て、喜びは増す。食べ物は、心まで豊かにすることを感じ取る。これをきっかけに、家での料理に挑戦する子も。

野菜の一片から多くの「関係」が生まれ、「価値」が創造される――その過程を子どもに「体験させる」こと、一人一人の「意識と行動が変わること」に教員は主眼を置き、知恵を絞って関わるのだ。

ほかにも、「SDGs(持続可能な開発目標)」の理念を“身体化”する一環として、空き缶のキャップやペットボトルのふたの回収を、児童の家族も協働して行う。換金して車いすを購入したり、「がん治療」の支援に活用したりするのである。

例えば菜園を活用した授業。まず「みんなの好きな給食は?」等と教員が問いかけ、メニューを一緒に考える。子どもの“興味の扉”を開き、野菜の栽培へ。命を育てるには、多くの準備や心配りが必要だと学ぶ。調理員とも顔を合わせ、話を聞く。野菜が使われた給食を、友達や教職員と味わう。皆の笑顔を見て、喜びは増す。食べ物は、心まで豊かにすることを感じ取る。これをきっかけに、家での料理に挑戦する子も。

野菜の一片から多くの「関係」が生まれ、「価値」が創造される――その過程を子どもに「体験させる」こと、一人一人の「意識と行動が変わること」に教員は主眼を置き、知恵を絞って関わるのだ。

ほかにも、「SDGs(持続可能な開発目標)」の理念を“身体化”する一環として、空き缶のキャップやペットボトルのふたの回収を、児童の家族も協働して行う。換金して車いすを購入したり、「がん治療」の支援に活用したりするのである。

空き缶のプルタブやペットボトルのキャップを回収する

空き缶のプルタブやペットボトルのキャップを回収する

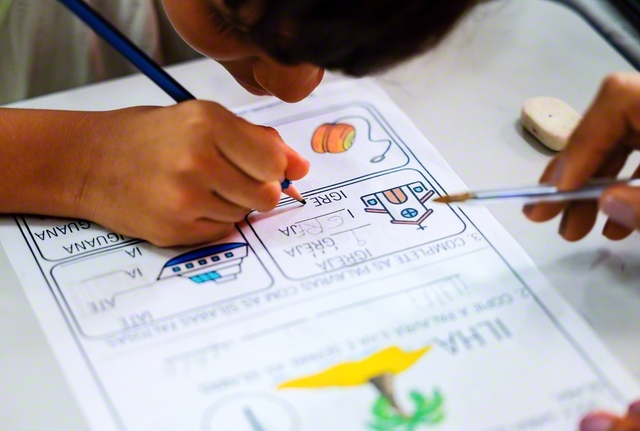

識字教育や言語技術教育にも力を注ぐ。言葉の豊かさは、自身の心の中の対話である「思考」と、他者との意思疎通、それぞれの豊かさの土台となるからだ。牧口先生の信条も、「知育なくして徳育なし」だった。

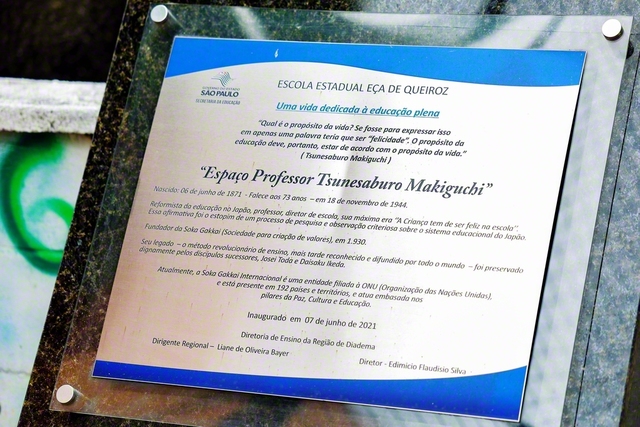

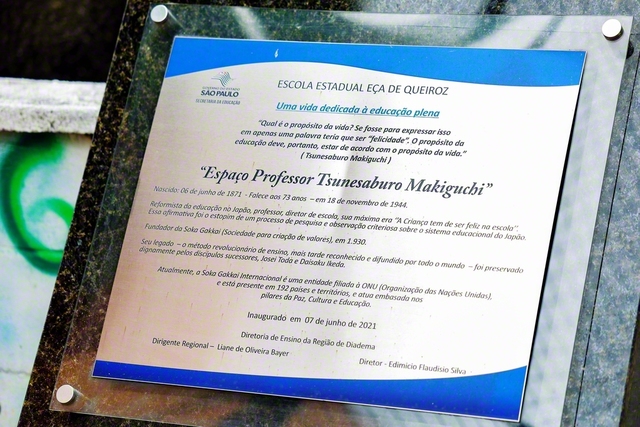

牧口常三郎先生広場に設置された銘板には、先生の信念が刻まれている。「子どもは学校で『幸福』でなければならない」と――。

識字教育や言語技術教育にも力を注ぐ。言葉の豊かさは、自身の心の中の対話である「思考」と、他者との意思疎通、それぞれの豊かさの土台となるからだ。牧口先生の信条も、「知育なくして徳育なし」だった。

牧口常三郎先生広場に設置された銘板には、先生の信念が刻まれている。「子どもは学校で『幸福』でなければならない」と――。

銘板の表題には、牧口先生を称して「全てを教育に捧げた人生」とも刻まれている

銘板の表題には、牧口先生を称して「全てを教育に捧げた人生」とも刻まれている

下校時刻。保護者が迎えに来た。児童が「きょうの授業でね……」と語り出す。母は笑顔で耳を傾ける。手をつないで歩く帰り道。親子の背中が、確かな幸せを物語る。

下校時刻。保護者が迎えに来た。児童が「きょうの授業でね……」と語り出す。母は笑顔で耳を傾ける。手をつないで歩く帰り道。親子の背中が、確かな幸せを物語る。

治安の関係で、児童は保護者の迎えを待って帰る。「きょう、学校でね……」と報告しながら

治安の関係で、児童は保護者の迎えを待って帰る。「きょう、学校でね……」と報告しながら

エサ・デ・ケイロス校に通う小学4、5年生の子どもたちが元気いっぱいに。同校はブラジルの教育制度における「前期初等教育(日本の小学1年生から5年生に相当)」を担っている

エサ・デ・ケイロス校に通う小学4、5年生の子どもたちが元気いっぱいに。同校はブラジルの教育制度における「前期初等教育(日本の小学1年生から5年生に相当)」を担っている

◆◇◆

「ブラジル教育リポート」では、ブラジル各地で創価教育を実践する人々の姿や識者の声を伝えます。

<ご感想をお寄せください>

kansou@seikyo-np.jp

ファクス 03-5360-9613

◆◇◆

「ブラジル教育リポート」では、ブラジル各地で創価教育を実践する人々の姿や識者の声を伝えます。

<ご感想をお寄せください>

kansou@seikyo-np.jp

ファクス 03-5360-9613

音声読み上げ