不登校の子どもの居場所づくり 「フリースペースたまりば」理事長 西野博之さんに聞く

不登校の子どもの居場所づくり 「フリースペースたまりば」理事長 西野博之さんに聞く

2025年8月13日

- 〈SDGs×SEIKYO〉 「大丈夫」の種をまこう

- 〈SDGs×SEIKYO〉 「大丈夫」の種をまこう

文部科学省によると、日本の小・中学校における「不登校」の児童・生徒数は、2023年度で約34万人にのぼります。近年では、学校外の多様な学びの場も広く知られるようになり、不登校の子どもたちへの支援は変わりつつあります。NPO法人「フリースペースたまりば」理事長の西野博之さんは、約40年にわたり不登校の子どもたちの居場所づくりに取り組んできました。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」をテーマに、不登校の子どもとの関わり方や、多様な学びのあり方について伺いました。(取材=玉川直美、福田英俊)

文部科学省によると、日本の小・中学校における「不登校」の児童・生徒数は、2023年度で約34万人にのぼります。近年では、学校外の多様な学びの場も広く知られるようになり、不登校の子どもたちへの支援は変わりつつあります。NPO法人「フリースペースたまりば」理事長の西野博之さんは、約40年にわたり不登校の子どもたちの居場所づくりに取り組んできました。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」をテーマに、不登校の子どもとの関わり方や、多様な学びのあり方について伺いました。(取材=玉川直美、福田英俊)

――西野さんは、1991年に不登校の子どもたちの居場所「フリースペースたまりば」を開きました。

きっかけは、ある小学1年生の男の子との出会いでした。入学してわずか1カ月で学校に行けなくなってしまった彼が、目に涙をいっぱいためてこう言ったんです。「僕、もう大人になれない」と。“皆は2年生、3年生と進級していくのに、自分は、階段の1段目を踏み外してしまった”と、不安や焦りで今にも押しつぶされそうでした。

「学校に居場所が見つからない子どもが、学び、育つ場がないのなら、自分たちでつくろう」。そう思い、91年、神奈川県川崎市の多摩川(タマリバー)のそばにある小さなアパートに、「フリースペースたまりば」をつくりました。大人がカリキュラムを決めるのではなく、子ども自身が何をしたいか、どう生きていきたいかに寄り添うことを大事にしました。

当時、学校に行かない子は「登校拒否児」と呼ばれ、偏見にさらされていました。私たちがつくった居場所に対しても、まるで迷惑施設のような扱いで、心ない言葉をぶつける人もいました。

でも、私の心はブレませんでした。「目の前で困っている子たちを何とか救いたい」という思いがあったからです。また、悲しいことに、学校に行けないというだけで、自ら命を絶ってしまう子もいます。「とにかく、子どもが死んでいくのを止めたい」という一心で取り組んできました。

――変化が訪れたのは、いつ頃でしょうか。

「たまりば」を開いて6、7年がたった頃です。教育委員会から「『たまりば』の子どもたちが、その後どうなったのか調べてほしい」という打診があり、追跡調査をしました。

すると、驚くような結果が出たんです。多くの子どもが高校段階で学校に復帰し、9割近くが高校や大検予備校(当時)などに通っていました。市や県の教育関係者も、この結果に大変驚いていました。

私たちは「学校復帰」を目的にしたことは一度もありません。むしろ、子どもたちの「今」を大事にし、遊ぶのも自由、勉強するのも自由といった感じで、「ほっと過ごせる」ような場の提供を目指していました。そこから、こうした“居場所づくり”が注目されるようになりました。

98年ごろから、川崎市は全国に先駆けて「子どもの権利条例」をつくり始め、私もその過程に関わりました。制定された条例には「子どもの居場所」という条文も入りました。そして条例の制定記念として、2003年に「川崎市子ども夢パーク」が開園したのです。

――西野さんは、1991年に不登校の子どもたちの居場所「フリースペースたまりば」を開きました。

きっかけは、ある小学1年生の男の子との出会いでした。入学してわずか1カ月で学校に行けなくなってしまった彼が、目に涙をいっぱいためてこう言ったんです。「僕、もう大人になれない」と。“皆は2年生、3年生と進級していくのに、自分は、階段の1段目を踏み外してしまった”と、不安や焦りで今にも押しつぶされそうでした。

「学校に居場所が見つからない子どもが、学び、育つ場がないのなら、自分たちでつくろう」。そう思い、91年、神奈川県川崎市の多摩川(タマリバー)のそばにある小さなアパートに、「フリースペースたまりば」をつくりました。大人がカリキュラムを決めるのではなく、子ども自身が何をしたいか、どう生きていきたいかに寄り添うことを大事にしました。

当時、学校に行かない子は「登校拒否児」と呼ばれ、偏見にさらされていました。私たちがつくった居場所に対しても、まるで迷惑施設のような扱いで、心ない言葉をぶつける人もいました。

でも、私の心はブレませんでした。「目の前で困っている子たちを何とか救いたい」という思いがあったからです。また、悲しいことに、学校に行けないというだけで、自ら命を絶ってしまう子もいます。「とにかく、子どもが死んでいくのを止めたい」という一心で取り組んできました。

――変化が訪れたのは、いつ頃でしょうか。

「たまりば」を開いて6、7年がたった頃です。教育委員会から「『たまりば』の子どもたちが、その後どうなったのか調べてほしい」という打診があり、追跡調査をしました。

すると、驚くような結果が出たんです。多くの子どもが高校段階で学校に復帰し、9割近くが高校や大検予備校(当時)などに通っていました。市や県の教育関係者も、この結果に大変驚いていました。

私たちは「学校復帰」を目的にしたことは一度もありません。むしろ、子どもたちの「今」を大事にし、遊ぶのも自由、勉強するのも自由といった感じで、「ほっと過ごせる」ような場の提供を目指していました。そこから、こうした“居場所づくり”が注目されるようになりました。

98年ごろから、川崎市は全国に先駆けて「子どもの権利条例」をつくり始め、私もその過程に関わりました。制定された条例には「子どもの居場所」という条文も入りました。そして条例の制定記念として、2003年に「川崎市子ども夢パーク」が開園したのです。

私は、市民の立場で子ども夢パーク推進委員となり、子どもたちの意見を聞きながら、2年間にわたって行政と協議してきました。子どもが「やってみたいこと」に思い切り挑戦できる場づくりを目指しました。

そして、約1万平方メートルの敷地に、屋根付きのスポーツ広場やスタジオ、冒険遊び場(プレーパーク)、不登校の子どもたちの居場所となるフリースペースなどが整備されたのです。

また、夢パークの一角にあるフリースペースの運営は、私たち「フリースペースたまりば」に委託され、公設民営の「フリースペースえん」としてオープンしました。

私は、市民の立場で子ども夢パーク推進委員となり、子どもたちの意見を聞きながら、2年間にわたって行政と協議してきました。子どもが「やってみたいこと」に思い切り挑戦できる場づくりを目指しました。

そして、約1万平方メートルの敷地に、屋根付きのスポーツ広場やスタジオ、冒険遊び場(プレーパーク)、不登校の子どもたちの居場所となるフリースペースなどが整備されたのです。

また、夢パークの一角にあるフリースペースの運営は、私たち「フリースペースたまりば」に委託され、公設民営の「フリースペースえん」としてオープンしました。

「川崎市子ども夢パーク」の入り口

「川崎市子ども夢パーク」の入り口

冒険遊び場(プレーパーク)では、土や水、木材などを使い、子どもたちが自由に遊べる

冒険遊び場(プレーパーク)では、土や水、木材などを使い、子どもたちが自由に遊べる

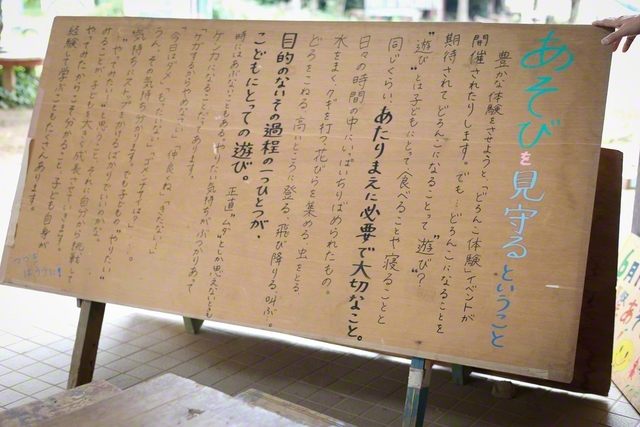

川崎市子ども夢パークは、「川崎市子どもの権利に関する条例」の第27条「子どもの居場所」に基づいてつくられた

川崎市子ども夢パークは、「川崎市子どもの権利に関する条例」の第27条「子どもの居場所」に基づいてつくられた

学力って何?

学力って何?

――子どもたちと関わる中で、心がけてきたことはありますか。

子どもを信じ、“その子のまま”を受け入れることを心がけてきました。

私は今、“普通”や“当たり前”といった言葉を問い直す時期に来ていると思います。「学校に行くのが普通でしょ」「これぐらいできて当たり前」といった世間の物差しだけで子どもを評価していては、可能性の芽をつんでしまいかねません。大人の肯定的なまなざしがあれば、子どもは自信をつけて伸びていきます。

私たちのフリースペースに、長年、「科学」を教えに来てくれていた先生がいました。その先生にある時、「学力って何ですか?」と尋ねると、しびれるような答えが返ってきたんです。学力は“出あいをモノにする力”だと。

どんな子どもも、「知りたい」「分かりたい」「やってみたい」という思いを持っている。そうして出あった「すごい!」「面白い!」「これって、どうなっているんだろう?」といった驚きや疑問をとことん深めて“自分のもの”にしていく力が、学力なのだと気付かされました。

例えば、ある男の子は「たまりば」で、南米の弦楽器・チャランゴと出あいました。チャランゴに夢中になった彼は、メキメキと腕を上げ、やがてチャランゴの聖地・ボリビアへと渡りました。今では、日本を拠点にプロの奏者として活躍しています。

私たち大人がやれることは、子どもに何かを教え込むことではなく、そうした“出あいのきっかけ”をつくることなのだと思います。

――子どもたちと関わる中で、心がけてきたことはありますか。

子どもを信じ、“その子のまま”を受け入れることを心がけてきました。

私は今、“普通”や“当たり前”といった言葉を問い直す時期に来ていると思います。「学校に行くのが普通でしょ」「これぐらいできて当たり前」といった世間の物差しだけで子どもを評価していては、可能性の芽をつんでしまいかねません。大人の肯定的なまなざしがあれば、子どもは自信をつけて伸びていきます。

私たちのフリースペースに、長年、「科学」を教えに来てくれていた先生がいました。その先生にある時、「学力って何ですか?」と尋ねると、しびれるような答えが返ってきたんです。学力は“出あいをモノにする力”だと。

どんな子どもも、「知りたい」「分かりたい」「やってみたい」という思いを持っている。そうして出あった「すごい!」「面白い!」「これって、どうなっているんだろう?」といった驚きや疑問をとことん深めて“自分のもの”にしていく力が、学力なのだと気付かされました。

例えば、ある男の子は「たまりば」で、南米の弦楽器・チャランゴと出あいました。チャランゴに夢中になった彼は、メキメキと腕を上げ、やがてチャランゴの聖地・ボリビアへと渡りました。今では、日本を拠点にプロの奏者として活躍しています。

私たち大人がやれることは、子どもに何かを教え込むことではなく、そうした“出あいのきっかけ”をつくることなのだと思います。

「フリースペースえん」は登録制で、利用料無料(昼食を食べる人は250円)

「フリースペースえん」は登録制で、利用料無料(昼食を食べる人は250円)

――不登校の子を持つ親御さんの中には、「自分の育て方が悪かったのではないか」と、自分を責めてしまう人もいます。

「子どもが不登校になったのは、決してあなたのせいではないよ」と伝えたいです。不登校の子たちと関わってきて気付いたのは、「多くの子どもが、本当は学校に行きたいと思っている」ということです。でも、学校が安全じゃない、安心できない、楽しくないから、行けないで困っている。不登校の子どもは「困った子」なのではなく、「困っている子」なんです。

近年、文部科学省の不登校支援のあり方も「学校復帰」にこだわらず、将来的な「社会的自立」を目指す方向に変わりつつあります。

だから、まずは子どもを休ませてあげてください。エネルギーが充電されてくると、子どもは自然と自分で動き出しますから。また、子どもが休んでいる時に「新学期から、学校行けるよね……?」とプレッシャーを与えてしまっては、心は休まりません。言葉では発していなくても、そうした思いは不思議と子どもに伝わってしまいます。

親ができることは、子どもの「クウ・ネル・ダス」を支えることです。つまり「食事・睡眠・排せつができていれば、まずは大丈夫」ぐらいに考えていいのではないかと思います。

そして、子どもに「大丈夫」の種をまいてあげてほしい。一時期、学校に行けなくても大丈夫です。今は通信制の高校も大学もたくさんあります。これから、いくらでも学ぶことはできます。今、どんな状況であっても、親が子どもに対して「生きているだけで、すごいんだ」「生まれてきてくれて、ありがとう」と思えた時、子どもの中の何かが変わるはずです。

――「大丈夫」と思えるには、どうしたらいいのでしょうか。

不登校の親たちが自主的に集まって、悩みを語り合える「親の会」といった場も各地にあります。誰にも話せなかった苦しみ、理解してもらえない悩み、抱えてきた不安などを聞いてもらえるだけで、たまっているストレスを吐き出せることもあると思います。

あとは、「親自身も、自分の人生を楽しんでいいんだよ」と伝えたいです。親が暗い顔をしていたら、子どもは「自分のせいで、ママやパパにつらい思いをさせている」と心が休まりません。親が元気でいてくれることが、子どもの元気につながります。

また、親御さんの周囲にいる人たちも、「何かアドバイスしなきゃ」と身構えたりせず、変わらずに接してほしいと思います。

――不登校の子を持つ親御さんの中には、「自分の育て方が悪かったのではないか」と、自分を責めてしまう人もいます。

「子どもが不登校になったのは、決してあなたのせいではないよ」と伝えたいです。不登校の子たちと関わってきて気付いたのは、「多くの子どもが、本当は学校に行きたいと思っている」ということです。でも、学校が安全じゃない、安心できない、楽しくないから、行けないで困っている。不登校の子どもは「困った子」なのではなく、「困っている子」なんです。

近年、文部科学省の不登校支援のあり方も「学校復帰」にこだわらず、将来的な「社会的自立」を目指す方向に変わりつつあります。

だから、まずは子どもを休ませてあげてください。エネルギーが充電されてくると、子どもは自然と自分で動き出しますから。また、子どもが休んでいる時に「新学期から、学校行けるよね……?」とプレッシャーを与えてしまっては、心は休まりません。言葉では発していなくても、そうした思いは不思議と子どもに伝わってしまいます。

親ができることは、子どもの「クウ・ネル・ダス」を支えることです。つまり「食事・睡眠・排せつができていれば、まずは大丈夫」ぐらいに考えていいのではないかと思います。

そして、子どもに「大丈夫」の種をまいてあげてほしい。一時期、学校に行けなくても大丈夫です。今は通信制の高校も大学もたくさんあります。これから、いくらでも学ぶことはできます。今、どんな状況であっても、親が子どもに対して「生きているだけで、すごいんだ」「生まれてきてくれて、ありがとう」と思えた時、子どもの中の何かが変わるはずです。

――「大丈夫」と思えるには、どうしたらいいのでしょうか。

不登校の親たちが自主的に集まって、悩みを語り合える「親の会」といった場も各地にあります。誰にも話せなかった苦しみ、理解してもらえない悩み、抱えてきた不安などを聞いてもらえるだけで、たまっているストレスを吐き出せることもあると思います。

あとは、「親自身も、自分の人生を楽しんでいいんだよ」と伝えたいです。親が暗い顔をしていたら、子どもは「自分のせいで、ママやパパにつらい思いをさせている」と心が休まりません。親が元気でいてくれることが、子どもの元気につながります。

また、親御さんの周囲にいる人たちも、「何かアドバイスしなきゃ」と身構えたりせず、変わらずに接してほしいと思います。

川崎市子ども夢パークには、開設から22年を迎えた今でも、国内外から多くの視察者が訪れる

川崎市子ども夢パークには、開設から22年を迎えた今でも、国内外から多くの視察者が訪れる

全天候型スポーツ広場“たいよう”。屋根が付いており、雨の日でも遊べる

全天候型スポーツ広場“たいよう”。屋根が付いており、雨の日でも遊べる

社会で育てる

社会で育てる

――SDGsの目標4には「質の高い教育をみんなに」と掲げられています。「誰も置き去りにしない学び」を実現するために、今後、何が必要だと思われますか。

今の学校教育制度ができたのは、明治時代の初めです。それから150年がたち、社会は大きく変化しているのに、“6歳になったら同じ教室に詰め込まれ、同じ教科書を学び、同じテストで比べられる”という学校教育の制度は基本的に変わっていません。

だから、そうした制度に子どもを合わせるよりも、制度自体を子どもに合わせて変えていくことが必要なのだと思います。

私がこれまで取り組んできたのは、全国のモデルになるような「学校外の学び・育ちの居場所づくり」でした。実際、川崎市子ども夢パークをモデルとした施設が各地でオープンしています。

これからはさらに、「“公立学校”を子どもにとって安心で安全な楽しい学校にしていく」ための改革にも取り組んでいきたいと思っています。

ただ、課題も多くあります。例えば、公立学校では教員の異動が定期的に行われるため、たとえ学校づくりを進めても、異動によって、それまでの取り組みが白紙に戻ってしまう恐れがあります。そこで、例えば「公設民営型」のように、行政が箱(施設)を用意し、運営を民間が担う形で、教員研修も継続的に行うことができれば、異動に左右されず、一貫した学校づくりが可能になるのではないかと考えます。

文部科学省は数年前から、不登校の児童・生徒向けに「学びの多様化学校」の設置を促進しています(本年3月時点で全国に58校)。私は今、長野県軽井沢町が進めている、夜間中学を併せ持つ「学びの多様化学校」の設置準備会議委員も務めていますが、「学びの多様化学校」を通して、公立学校を変えていければと思っています。

――創価学会の第3代会長・池田大作先生は2000年に発表した教育提言の中で、「“人を育てる”という意味での『教育』は、本来、学校現場だけでなく社会全体で担うべき使命」であり、「『子どもたちの幸福』という原点に立ち返って、社会のあり方と自らの生き方を問い直す必要があります」と訴えました。西野さんが取り組んでこられたことも、学校だけでなく、社会全体で子どもを育てるという意義があったのではないかと感じます。

学校だけでなく、町全体で子どもを育てるような社会が広がっていったら素晴らしいですよね。学校に行けない子どもも、障がいがある子どもも、外国籍の子どもも、またそうした子どもたちの家族も、特別な支援の対象としてではなく、「困っている人がいたら支え合う」といった自然な形で、子どもにも人にも優しい地域社会を築いていけたらと思います。

誰かを排除したり、差別したりするのではない。どんな子どもに対しても、「生まれてきてくれて、ありがとう」「生きているだけで、すごいんだよ」といった思いにあふれた、“みんなが幸せになれる町づくり”を進めていくことが大切ではないでしょうか。

――SDGsの目標4には「質の高い教育をみんなに」と掲げられています。「誰も置き去りにしない学び」を実現するために、今後、何が必要だと思われますか。

今の学校教育制度ができたのは、明治時代の初めです。それから150年がたち、社会は大きく変化しているのに、“6歳になったら同じ教室に詰め込まれ、同じ教科書を学び、同じテストで比べられる”という学校教育の制度は基本的に変わっていません。

だから、そうした制度に子どもを合わせるよりも、制度自体を子どもに合わせて変えていくことが必要なのだと思います。

私がこれまで取り組んできたのは、全国のモデルになるような「学校外の学び・育ちの居場所づくり」でした。実際、川崎市子ども夢パークをモデルとした施設が各地でオープンしています。

これからはさらに、「“公立学校”を子どもにとって安心で安全な楽しい学校にしていく」ための改革にも取り組んでいきたいと思っています。

ただ、課題も多くあります。例えば、公立学校では教員の異動が定期的に行われるため、たとえ学校づくりを進めても、異動によって、それまでの取り組みが白紙に戻ってしまう恐れがあります。そこで、例えば「公設民営型」のように、行政が箱(施設)を用意し、運営を民間が担う形で、教員研修も継続的に行うことができれば、異動に左右されず、一貫した学校づくりが可能になるのではないかと考えます。

文部科学省は数年前から、不登校の児童・生徒向けに「学びの多様化学校」の設置を促進しています(本年3月時点で全国に58校)。私は今、長野県軽井沢町が進めている、夜間中学を併せ持つ「学びの多様化学校」の設置準備会議委員も務めていますが、「学びの多様化学校」を通して、公立学校を変えていければと思っています。

――創価学会の第3代会長・池田大作先生は2000年に発表した教育提言の中で、「“人を育てる”という意味での『教育』は、本来、学校現場だけでなく社会全体で担うべき使命」であり、「『子どもたちの幸福』という原点に立ち返って、社会のあり方と自らの生き方を問い直す必要があります」と訴えました。西野さんが取り組んでこられたことも、学校だけでなく、社会全体で子どもを育てるという意義があったのではないかと感じます。

学校だけでなく、町全体で子どもを育てるような社会が広がっていったら素晴らしいですよね。学校に行けない子どもも、障がいがある子どもも、外国籍の子どもも、またそうした子どもたちの家族も、特別な支援の対象としてではなく、「困っている人がいたら支え合う」といった自然な形で、子どもにも人にも優しい地域社会を築いていけたらと思います。

誰かを排除したり、差別したりするのではない。どんな子どもに対しても、「生まれてきてくれて、ありがとう」「生きているだけで、すごいんだよ」といった思いにあふれた、“みんなが幸せになれる町づくり”を進めていくことが大切ではないでしょうか。

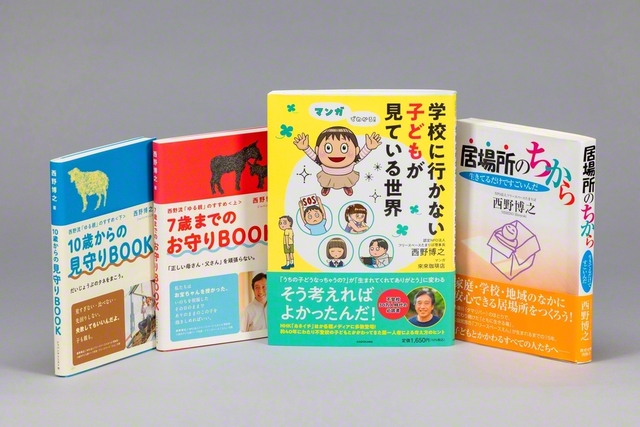

西野さんの著書

西野さんの著書

にしの・ひろゆき 1960年、東京都生まれ。認定NPO法人「フリースペースたまりば」理事長。川崎市子ども夢パーク、フリースペースえん、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」など、各事業の総合アドバイザー。精神保健福祉士、神奈川大学非常勤講師。86年から不登校の子どもや高校を中退した若者の居場所づくりを行う。文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員などの公職を歴任。2006年から21年まで、川崎市子ども夢パークの所長。著書に『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』『居場所のちから』など。

にしの・ひろゆき 1960年、東京都生まれ。認定NPO法人「フリースペースたまりば」理事長。川崎市子ども夢パーク、フリースペースえん、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」など、各事業の総合アドバイザー。精神保健福祉士、神奈川大学非常勤講師。86年から不登校の子どもや高校を中退した若者の居場所づくりを行う。文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員などの公職を歴任。2006年から21年まで、川崎市子ども夢パークの所長。著書に『マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界』『居場所のちから』など。

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。

https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。

https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html

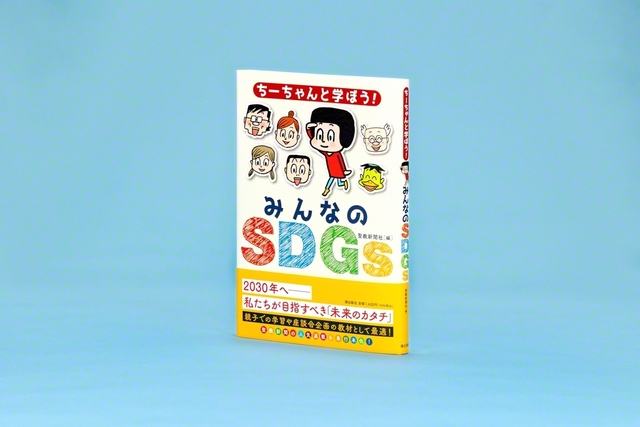

書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中

書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中

『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。

同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。

SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。

潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。

『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。

同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。

SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。

潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。

音声読み上げ