〈スタートライン〉 ライター 古賀史健さん

〈スタートライン〉 ライター 古賀史健さん

2025年5月11日

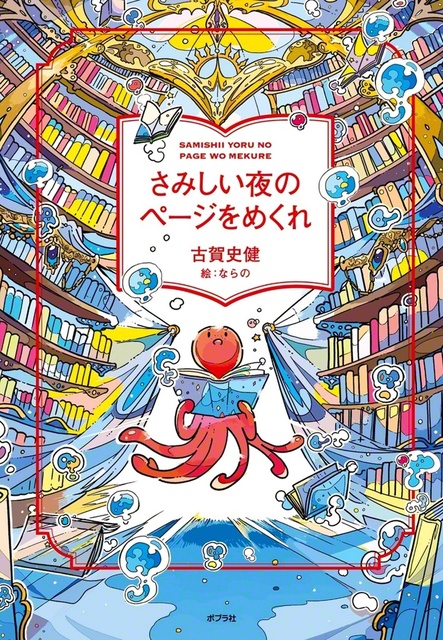

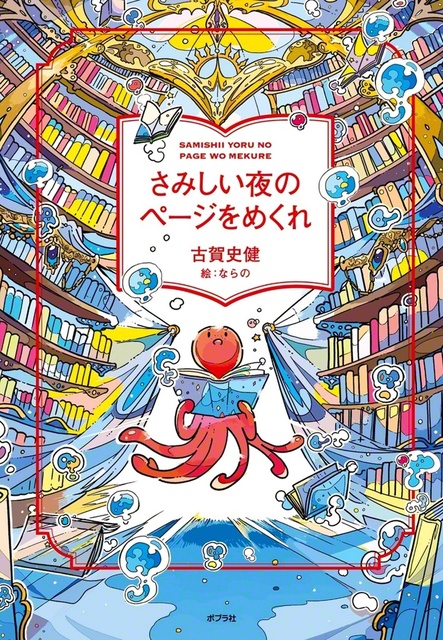

- 新刊「さみしい夜のページをめくれ」が好評

- 一冊の本で、明日は変わる

- 新刊「さみしい夜のページをめくれ」が好評

- 一冊の本で、明日は変わる

世界累計1300万部を突破した『嫌われる勇気』の共著者の古賀史健さん。ライターとして数々のヒット作を世に出してきた古賀さんが、前作『さみしい夜にはペンを持て』(ポプラ社)に続き、中学生向けに物語をつづりました。「読書」がテーマの今作『さみしい夜のページをめくれ』(同)に込めた思いを聞きました。

世界累計1300万部を突破した『嫌われる勇気』の共著者の古賀史健さん。ライターとして数々のヒット作を世に出してきた古賀さんが、前作『さみしい夜にはペンを持て』(ポプラ社)に続き、中学生向けに物語をつづりました。「読書」がテーマの今作『さみしい夜のページをめくれ』(同)に込めた思いを聞きました。

――今作は中学生向けの第2弾ですが、なぜこの世代に?

僕はライターとして、主に大人向けのビジネス書の制作に携わってきました。そこでは“明日の仕事に役立つ”“何か得する”という、分かりやすいメリットが求められます。しかも、それがたくさん詰まっているほど“いい本だ”という価値観で、情報収集のために読まれる本なんですね。

でも僕は、それではあんまり面白くないというか(笑)。情報収集だったらインターネットでできるし、今ならAIもあるわけだし。提供する側の人間として、単に情報源として使われることに、ちょっと抵抗を感じるようになったのです。

きっと中学生なら、すぐに役立つとかノウハウとかでなく、大きなメッセージを素直に丸ごと受け取ってくれると思ったのです。今回であれば、「本って面白いよ」っていうメッセージです。だから、僕が本当に伝えたいことを損得抜きでそのまま受け取ってほしい。そんな気持ちで書きました。

僕は、どんなテーマパークに行くよりも、本屋さんに行くほうが楽しいと思っています。大きな本屋さんだと朝から晩までいて、ぜんぜん飽きずにいられる。僕にとってあんなワンダーランドはありません。

今、本屋さんに行くことが少ない子どもたちに、本屋がどんなにぜいたくな場所なのか、テーマパーク以上のきらびやかなものがあるっていうことを伝えたい。古今東西の、何百年も前から現在に至るまで、いろんな人の言葉や考えが集まっている。しかも選び放題です。本当に面白い場所なんだよっていうことを、何とかして伝えたいのです。

自分が本屋さんに行って高揚する気持ちを物語に書いて、同じ気持ちを味わってくれたら、きっとみんなも行ってくれるんじゃないか。まずは本屋さんに入った時の「わあっ!」っていう気持ちを一緒に味わってほしいのです。

――今作は中学生向けの第2弾ですが、なぜこの世代に?

僕はライターとして、主に大人向けのビジネス書の制作に携わってきました。そこでは“明日の仕事に役立つ”“何か得する”という、分かりやすいメリットが求められます。しかも、それがたくさん詰まっているほど“いい本だ”という価値観で、情報収集のために読まれる本なんですね。

でも僕は、それではあんまり面白くないというか(笑)。情報収集だったらインターネットでできるし、今ならAIもあるわけだし。提供する側の人間として、単に情報源として使われることに、ちょっと抵抗を感じるようになったのです。

きっと中学生なら、すぐに役立つとかノウハウとかでなく、大きなメッセージを素直に丸ごと受け取ってくれると思ったのです。今回であれば、「本って面白いよ」っていうメッセージです。だから、僕が本当に伝えたいことを損得抜きでそのまま受け取ってほしい。そんな気持ちで書きました。

僕は、どんなテーマパークに行くよりも、本屋さんに行くほうが楽しいと思っています。大きな本屋さんだと朝から晩までいて、ぜんぜん飽きずにいられる。僕にとってあんなワンダーランドはありません。

今、本屋さんに行くことが少ない子どもたちに、本屋がどんなにぜいたくな場所なのか、テーマパーク以上のきらびやかなものがあるっていうことを伝えたい。古今東西の、何百年も前から現在に至るまで、いろんな人の言葉や考えが集まっている。しかも選び放題です。本当に面白い場所なんだよっていうことを、何とかして伝えたいのです。

自分が本屋さんに行って高揚する気持ちを物語に書いて、同じ気持ちを味わってくれたら、きっとみんなも行ってくれるんじゃないか。まずは本屋さんに入った時の「わあっ!」っていう気持ちを一緒に味わってほしいのです。

カフカとカミュ

カフカとカミュ

――思いが伝わってきます。古賀さんの読書体験を教えていただけますか。

印象に残っているのは高校生の時です。たまたま手に取った冊子に、カフカの『変身』の紹介が載っていました。そこには“人間が昆虫に変身する描写がグロい”との一文が。当時、ゾンビ映画とかが好きだった僕は、“グロい”との言葉に惹かれて、本屋に『変身』を買いに行きました。でも間違えて、カミュの『異邦人』を買ってしまったのです(笑)。

違う本と気付かずに、「いつ変身するんだろう?」とずっと期待しながら読んでいて、とうとう変身しないまま話が終わってしまいました(笑)。

でも全く予想していなかった物語だったのに、この本が僕の「読書」のイメージを大きく変えたのです。

『異邦人』の主人公は、人を殺してもなんとも思わないようなムルソーという人物。高校生の僕は、心のどこかで彼の気持ちがすごく分かった気がしたんです。でもそれは絶対に人に言えないし、心に秘めないといけない“悪の感情”だと思っていました。

ところが、最後に解説を読むと、カミュはノーベル文学賞を受賞したと書いてある。「こんな悪いことも世の中は認めているのか」「文学ってこんなにも懐が深いものなんだ」と衝撃を受けたのです。

それまで、学校の教科書などで読んでいた小説は道徳的な物語ばかりでした。もちろん人を殺しちゃダメだし、悪いことをしたら罰せられる。

でも世界では、ムルソーのような主人公の小説が堂々と認められている。その事実が、世界の広さを感じるきっかけになったし、自分の中の黒い感情を認めてもいいんだという気持ちにもなったのです。今でも一番の読書体験です。

――思いが伝わってきます。古賀さんの読書体験を教えていただけますか。

印象に残っているのは高校生の時です。たまたま手に取った冊子に、カフカの『変身』の紹介が載っていました。そこには“人間が昆虫に変身する描写がグロい”との一文が。当時、ゾンビ映画とかが好きだった僕は、“グロい”との言葉に惹かれて、本屋に『変身』を買いに行きました。でも間違えて、カミュの『異邦人』を買ってしまったのです(笑)。

違う本と気付かずに、「いつ変身するんだろう?」とずっと期待しながら読んでいて、とうとう変身しないまま話が終わってしまいました(笑)。

でも全く予想していなかった物語だったのに、この本が僕の「読書」のイメージを大きく変えたのです。

『異邦人』の主人公は、人を殺してもなんとも思わないようなムルソーという人物。高校生の僕は、心のどこかで彼の気持ちがすごく分かった気がしたんです。でもそれは絶対に人に言えないし、心に秘めないといけない“悪の感情”だと思っていました。

ところが、最後に解説を読むと、カミュはノーベル文学賞を受賞したと書いてある。「こんな悪いことも世の中は認めているのか」「文学ってこんなにも懐が深いものなんだ」と衝撃を受けたのです。

それまで、学校の教科書などで読んでいた小説は道徳的な物語ばかりでした。もちろん人を殺しちゃダメだし、悪いことをしたら罰せられる。

でも世界では、ムルソーのような主人公の小説が堂々と認められている。その事実が、世界の広さを感じるきっかけになったし、自分の中の黒い感情を認めてもいいんだという気持ちにもなったのです。今でも一番の読書体験です。

――まさに“偶然の出会い”だったんですね。古賀さんは読書の際に、どのようなことを意識していますか。

作者に問いかけながら読むことです。「なんでこう書くんだろう?」「なぜこの場面でこのせりふが出てくるのだろう?」と疑問が出るたびに、止まって考えるようにしています。

また、よく「行間を読め」と言われますが、行間にはあえて書かなかったことがあるはずです。なので「こぼれ落ちたことは何だろう?」「なぜこれを載せて、こっちは載せなかったんだろう?」などと想像して、「きっと、こういう言葉があったはずだ」と考えて読むようにしています。そうやって文章と文章の“継ぎ目”を探していくと、作者が本当に伝えたかったことが明確になるのです。

また、僕のおすすめは再読です。『カラマーゾフの兄弟』であれば、1回目は主人公である三男・アレクセイの目線、2回目は長男・ドミートリーの目線で読んでみたりします。さらに次男・イワンの目線で読むと、また違った世界が見えてきます。しっかり書かれた作品ほど、主人公を入れ替えて読むことは物語を味わううえで、すごく有効だと思います。読み方は読み手の工夫次第でいくらでも楽しめるし、良い作品ほどたくさんの読み方ができます。

――まさに“偶然の出会い”だったんですね。古賀さんは読書の際に、どのようなことを意識していますか。

作者に問いかけながら読むことです。「なんでこう書くんだろう?」「なぜこの場面でこのせりふが出てくるのだろう?」と疑問が出るたびに、止まって考えるようにしています。

また、よく「行間を読め」と言われますが、行間にはあえて書かなかったことがあるはずです。なので「こぼれ落ちたことは何だろう?」「なぜこれを載せて、こっちは載せなかったんだろう?」などと想像して、「きっと、こういう言葉があったはずだ」と考えて読むようにしています。そうやって文章と文章の“継ぎ目”を探していくと、作者が本当に伝えたかったことが明確になるのです。

また、僕のおすすめは再読です。『カラマーゾフの兄弟』であれば、1回目は主人公である三男・アレクセイの目線、2回目は長男・ドミートリーの目線で読んでみたりします。さらに次男・イワンの目線で読むと、また違った世界が見えてきます。しっかり書かれた作品ほど、主人公を入れ替えて読むことは物語を味わううえで、すごく有効だと思います。読み方は読み手の工夫次第でいくらでも楽しめるし、良い作品ほどたくさんの読み方ができます。

僕しか書けないもの

僕しか書けないもの

――今作では、ヒトデの占い師が、本の一節を紹介する場面や、古典作品から近年の作家の作品の「1行目」を紹介する場面が出てきます。引用文はどのように選んだのですか。

全て僕が好きな本から選びました。あらかじめ大まかに物語を作っていたら、「ここにこんな感じの言葉が欲しい」となりました。でも、そこにポンと「あの言葉を入れよう!」とは思い浮かびません。なので、本書を書くに当たって、改めて300冊ぐらいの本を読み直したのです。

それで“名言候補”みたいなものをピックアップして一覧化し、欲しい言葉が出てきた時に、その一覧から選んでいきました。振り返ると、執筆前に本を読んだ準備期間が長く、実際の執筆期間とほぼ同じぐらいになりました。

「名言」とインターネットで検索すれば、たくさんヒットします。でも検索して出てくる言葉は、みんなが引用しているもの。いまさら本に載せてもしょうがないし、僕は自分にしか書けないものを書きたい。

いつも僕は本を出版した後に「もっとこうすればよかった」「もうひと粘りしておけばよかった」と必ず後悔するんです。だから今回、せっかくいろんな書籍から言葉を引用する本を作るので、どれだけ手間がかかっても、後悔しない作品を作りたかったのです。

――今作では、ヒトデの占い師が、本の一節を紹介する場面や、古典作品から近年の作家の作品の「1行目」を紹介する場面が出てきます。引用文はどのように選んだのですか。

全て僕が好きな本から選びました。あらかじめ大まかに物語を作っていたら、「ここにこんな感じの言葉が欲しい」となりました。でも、そこにポンと「あの言葉を入れよう!」とは思い浮かびません。なので、本書を書くに当たって、改めて300冊ぐらいの本を読み直したのです。

それで“名言候補”みたいなものをピックアップして一覧化し、欲しい言葉が出てきた時に、その一覧から選んでいきました。振り返ると、執筆前に本を読んだ準備期間が長く、実際の執筆期間とほぼ同じぐらいになりました。

「名言」とインターネットで検索すれば、たくさんヒットします。でも検索して出てくる言葉は、みんなが引用しているもの。いまさら本に載せてもしょうがないし、僕は自分にしか書けないものを書きたい。

いつも僕は本を出版した後に「もっとこうすればよかった」「もうひと粘りしておけばよかった」と必ず後悔するんです。だから今回、せっかくいろんな書籍から言葉を引用する本を作るので、どれだけ手間がかかっても、後悔しない作品を作りたかったのです。

若者に届けたい

若者に届けたい

――今作をはじめ『嫌われる勇気』などは、若者向けの対話形式の作品です。

僕が対話形式にするのは、読者の「納得」を大切にしたいとの思いからです。『嫌われる勇気』であれば、青年が哲人に、読者に代わって質問したり、「それは違います」と反発したりします。今作であれば、タコジローがヒトデの占い師から説得されても、納得せずに「僕にはわかんないよ」と文句を言ったりします。物語の中に、読者の代わりの誰かがいることが大事だと思っていて。

そうでないと、一方的に説得されたり、うまいこと言いくるめられたりするような感覚になり、読後になんとなくモヤモヤが残ってしまうのです。

またなぜ、若者向けが多いのか。僕は団塊ジュニア世代で、同世代の数がそれなりにいます。だから、その人たちに向けた本を書けば、共感してくれる人が一定数はいると思います。でも僕は、悩みの渦中にいる若者に届けたい。

若い頃の僕は、あまり勉強が得意でなかったし、たくさん本を読んでいたわけでもなかった。いろんな悩みがあったので、それに答えてくれる先輩や恩師と呼べる人をずっと探し求めていた気がします。

だから、もし今の自分が、10代や20代の自分にとって信用できる誰かになれるのであれば、そこに降りていってあげたいし、自分の本を読ませてあげたいという気持ちなのです。

僕はごく平凡な若者でしたし、あの頃は、こんな悩みがあった、あんなことで苦しんでいた、というのも、すぐに思い出せます。

当時の僕と同じように、性格のことや将来への不安などで悩みを抱えている若い子は、時代が変わっても必ずいると思う。そういう子たちに静かにそっと手を差し伸べる。そんな本を書きたいのです。

――今作をはじめ『嫌われる勇気』などは、若者向けの対話形式の作品です。

僕が対話形式にするのは、読者の「納得」を大切にしたいとの思いからです。『嫌われる勇気』であれば、青年が哲人に、読者に代わって質問したり、「それは違います」と反発したりします。今作であれば、タコジローがヒトデの占い師から説得されても、納得せずに「僕にはわかんないよ」と文句を言ったりします。物語の中に、読者の代わりの誰かがいることが大事だと思っていて。

そうでないと、一方的に説得されたり、うまいこと言いくるめられたりするような感覚になり、読後になんとなくモヤモヤが残ってしまうのです。

またなぜ、若者向けが多いのか。僕は団塊ジュニア世代で、同世代の数がそれなりにいます。だから、その人たちに向けた本を書けば、共感してくれる人が一定数はいると思います。でも僕は、悩みの渦中にいる若者に届けたい。

若い頃の僕は、あまり勉強が得意でなかったし、たくさん本を読んでいたわけでもなかった。いろんな悩みがあったので、それに答えてくれる先輩や恩師と呼べる人をずっと探し求めていた気がします。

だから、もし今の自分が、10代や20代の自分にとって信用できる誰かになれるのであれば、そこに降りていってあげたいし、自分の本を読ませてあげたいという気持ちなのです。

僕はごく平凡な若者でしたし、あの頃は、こんな悩みがあった、あんなことで苦しんでいた、というのも、すぐに思い出せます。

当時の僕と同じように、性格のことや将来への不安などで悩みを抱えている若い子は、時代が変わっても必ずいると思う。そういう子たちに静かにそっと手を差し伸べる。そんな本を書きたいのです。

あらすじ

あらすじ

ぼくだってぼくを選びなおすことは、できるはずだ――。うみのなか中学校3年生のタコジローは、進路に悩んでいたある日、ヒトデの占い師に呼び止められる。本棚から泳いでくる本。まぶしく光ることば。仲間たちとの出会い。そして人生の転換点となる、とある場所に連れて行かれた彼らは――。真夜中の心に光が差し込む、読書潜水物語。

ぼくだってぼくを選びなおすことは、できるはずだ――。うみのなか中学校3年生のタコジローは、進路に悩んでいたある日、ヒトデの占い師に呼び止められる。本棚から泳いでくる本。まぶしく光ることば。仲間たちとの出会い。そして人生の転換点となる、とある場所に連れて行かれた彼らは――。真夜中の心に光が差し込む、読書潜水物語。

古賀さんの新刊『さみしい夜のページをめくれ』(ポプラ社)

古賀さんの新刊『さみしい夜のページをめくれ』(ポプラ社)

●プロフィル

●プロフィル

こが・ふみたけ 1973年、福岡県生まれ。出版社勤務を経て、98年にフリーランスに。2013年に出版された『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)が世界的ベストセラーに。主な著書に『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)、『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』(ダイヤモンド社)など。『さみしい夜にはペンを持て』は第73回小学館児童出版文化賞最終候補作にノミネートされた。編著書の累計は1800万部を数える。

こが・ふみたけ 1973年、福岡県生まれ。出版社勤務を経て、98年にフリーランスに。2013年に出版された『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)が世界的ベストセラーに。主な著書に『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)、『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』(ダイヤモンド社)など。『さみしい夜にはペンを持て』は第73回小学館児童出版文化賞最終候補作にノミネートされた。編著書の累計は1800万部を数える。

●インタビューを読んだ感想をぜひお寄せください

●インタビューを読んだ感想をぜひお寄せください

感想はこちらへ

メール wakamono@seikyo-np.jp

ファクス 03-3353-0087

感想はこちらへ

メール wakamono@seikyo-np.jp

ファクス 03-3353-0087

【記事】折原正浩、歌橋智也 【写真】石川大樹

【記事】折原正浩、歌橋智也 【写真】石川大樹