843013A876EE3A10885F864CA4A18760

〈文化〉 能の音曲を彩る漆の飾り 国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション鼓胴」から

〈文化〉 能の音曲を彩る漆の飾り 国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション鼓胴」から

2025年8月25日

国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション 鼓胴」では、同館が所蔵する「生田コレクション」の鼓胴など約100点の貴重な資料を紹介している

国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション 鼓胴」では、同館が所蔵する「生田コレクション」の鼓胴など約100点の貴重な資料を紹介している

◆製作技術と美意識が集約

◆製作技術と美意識が集約

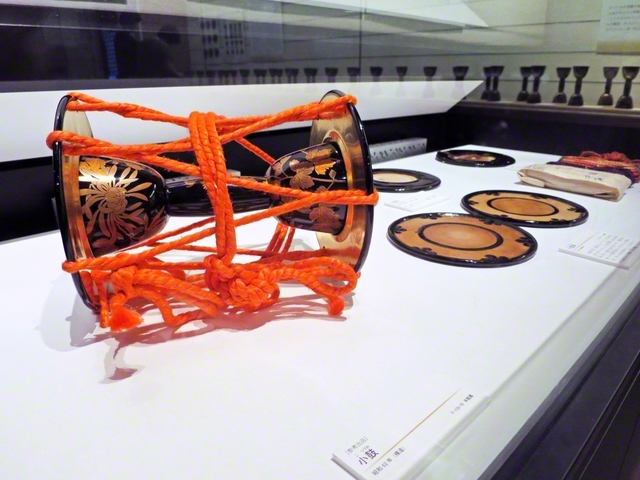

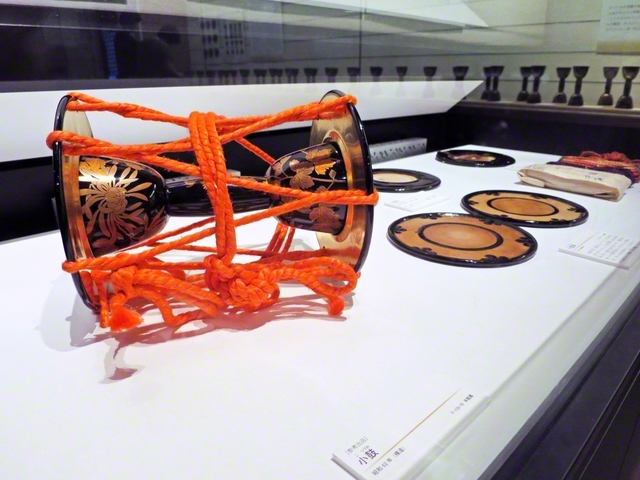

鼓(つづみ)を打つ時、鼓胴は調緒(しらべお、朱色の麻ひも)でほとんど隠れてしまう。それでも先人は、さまざまなデザインの蒔絵で鼓胴を飾ってきた

鼓(つづみ)を打つ時、鼓胴は調緒(しらべお、朱色の麻ひも)でほとんど隠れてしまう。それでも先人は、さまざまなデザインの蒔絵で鼓胴を飾ってきた

能楽で用いられる鼓の胴には漆工芸の蒔絵で多彩なデザインが施されており、室町時代以降の文化史における研究資料にもなっている。国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション 鼓胴」を通して、同館の日高薫教授に聞いた。

能楽で用いられる鼓の胴には漆工芸の蒔絵で多彩なデザインが施されており、室町時代以降の文化史における研究資料にもなっている。国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の特集展示「生田コレクション 鼓胴」を通して、同館の日高薫教授に聞いた。

波水草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館蔵

波水草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館蔵

●親子2代にわたって

●親子2代にわたって

鼓は、砂時計のような形をした空洞の胴の両端に、鉄の輪に張った2枚の革を当て、調緒と呼ぶ麻ひもで締め合わせる構造の楽器。大陸から伝来の後、平安時代の末頃に、左手で調緒を持ち、右手の指で革面を打つ奏法が生まれ、能楽の主要楽器である小鼓・大鼓が成立したと考えられているそうだ。

小鼓は、胴の長さが約27センチ。右肩に乗せて打つ。「ポン」と鳴る、やわらかな音が特徴で、調緒の握り加減を強めたり緩めたりすることで音の高さや響きを調整することができる。

大鼓は「おおかわ」とも呼ばれる。胴の全長は約30センチ。左膝に乗せ、肩よりもやや低い位置まで持ち上げた右腕を振り下ろすように打つ。「カーン」と響く、甲高い音が特徴だ。

能では笛(能管)・太鼓と共に囃子方が演奏。江戸時代になると歌舞伎や日本舞踊の音楽に使われ、全国各地の民俗芸能にも用いられている。

国立歴史民俗博物館で開催中の特集展示では、同館が所蔵する「生田コレクション」から、室町時代から江戸時代にかけて制作された小鼓胴・大鼓胴・太鼓胴はじめ約100点におよぶ貴重な資料を紹介している。

「明治時代から大正時代に日本のビール産業の草創に貢献した生田秀さん(1857~1906年)、その長男で鼓胴研究に尽力した生田耕一さん(1882~1933年)親子が2代にわたって収集した、能楽関係のコレクションです。音楽・楽器史、技術史、美術史の研究資料として高く評価されてきた生田コレクションを当館で紹介する、初めての展示になります」

鼓は、砂時計のような形をした空洞の胴の両端に、鉄の輪に張った2枚の革を当て、調緒と呼ぶ麻ひもで締め合わせる構造の楽器。大陸から伝来の後、平安時代の末頃に、左手で調緒を持ち、右手の指で革面を打つ奏法が生まれ、能楽の主要楽器である小鼓・大鼓が成立したと考えられているそうだ。

小鼓は、胴の長さが約27センチ。右肩に乗せて打つ。「ポン」と鳴る、やわらかな音が特徴で、調緒の握り加減を強めたり緩めたりすることで音の高さや響きを調整することができる。

大鼓は「おおかわ」とも呼ばれる。胴の全長は約30センチ。左膝に乗せ、肩よりもやや低い位置まで持ち上げた右腕を振り下ろすように打つ。「カーン」と響く、甲高い音が特徴だ。

能では笛(能管)・太鼓と共に囃子方が演奏。江戸時代になると歌舞伎や日本舞踊の音楽に使われ、全国各地の民俗芸能にも用いられている。

国立歴史民俗博物館で開催中の特集展示では、同館が所蔵する「生田コレクション」から、室町時代から江戸時代にかけて制作された小鼓胴・大鼓胴・太鼓胴はじめ約100点におよぶ貴重な資料を紹介している。

「明治時代から大正時代に日本のビール産業の草創に貢献した生田秀さん(1857~1906年)、その長男で鼓胴研究に尽力した生田耕一さん(1882~1933年)親子が2代にわたって収集した、能楽関係のコレクションです。音楽・楽器史、技術史、美術史の研究資料として高く評価されてきた生田コレクションを当館で紹介する、初めての展示になります」

●蒔絵装飾の美しさ

●蒔絵装飾の美しさ

展示室中央に置かれたケースの一つには、生田コレクションを象徴するような2点の小鼓胴が展示されている。

「一つは、父の秀さんが明治31年(1898年)に購入した『菊唐草蒔絵小鼓胴』です。生田コレクションの最初の収集品という意味で、ご紹介させていただいています。もう一つは、『秋草蒔絵小鼓胴』。内側に刻まれた『青海波』と呼ぶ文様のカンナ目がご覧いただけます」

鼓胴の両端、お椀型の部分に当たる「乳袋」の内側を「請」と呼ぶ。ここには「カンナ目」という加工の痕跡が残されており、古来、鼓胴の作者の系統を知る手がかりとされてきた。

「『青海波』は一例ですが、長男の耕一さんは、さまざまなカンナ目を比較するなど、鼓胴に関する数少ない基礎研究を行ったことで知られています」

展示室には、さまざまな意匠(デザイン)の蒔絵が施された鼓胴がずらりと並ぶ。その数、約60点。実に壮観だ。

「まず目に入るのは、蒔絵の装飾の美しさではないでしょうか。多くは一般の工芸品と同じく四季の草花や動物・蝶などを描いたものですが、例えば、柴と桜で『志賀』、獅子と牡丹で『石橋』というように、特徴あるモチーフの組み合わせで能の曲名を表しています。鼓ならではの意匠といえるでしょう。

もう一つの特色が、音にまつわる文様が多いことです」

展示室中央に置かれたケースの一つには、生田コレクションを象徴するような2点の小鼓胴が展示されている。

「一つは、父の秀さんが明治31年(1898年)に購入した『菊唐草蒔絵小鼓胴』です。生田コレクションの最初の収集品という意味で、ご紹介させていただいています。もう一つは、『秋草蒔絵小鼓胴』。内側に刻まれた『青海波』と呼ぶ文様のカンナ目がご覧いただけます」

鼓胴の両端、お椀型の部分に当たる「乳袋」の内側を「請」と呼ぶ。ここには「カンナ目」という加工の痕跡が残されており、古来、鼓胴の作者の系統を知る手がかりとされてきた。

「『青海波』は一例ですが、長男の耕一さんは、さまざまなカンナ目を比較するなど、鼓胴に関する数少ない基礎研究を行ったことで知られています」

展示室には、さまざまな意匠(デザイン)の蒔絵が施された鼓胴がずらりと並ぶ。その数、約60点。実に壮観だ。

「まず目に入るのは、蒔絵の装飾の美しさではないでしょうか。多くは一般の工芸品と同じく四季の草花や動物・蝶などを描いたものですが、例えば、柴と桜で『志賀』、獅子と牡丹で『石橋』というように、特徴あるモチーフの組み合わせで能の曲名を表しています。鼓ならではの意匠といえるでしょう。

もう一つの特色が、音にまつわる文様が多いことです」

菊唐草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館提供

菊唐草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館提供

秋草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館蔵

秋草蒔絵小鼓胴=国立歴史民俗博物館蔵

秋草蒔絵小鼓胴の乳袋内部=国立歴史民俗博物館蔵

秋草蒔絵小鼓胴の乳袋内部=国立歴史民俗博物館蔵

●内面を表した意匠

●内面を表した意匠

例えば、法螺貝や鈴のように音が鳴るもの。蒲公英は「タンポポ」という音が鼓の音を連想させることから「鼓草」と呼ばれ、よく描かれたという。

また、すずな(蕪)・すずしろ(大根)など春の七草の意匠は、根と「音」の語呂合わせ。「根が張る」は「音が張る=音が力強く響きわたる」。大根は「大音」に通じるとして好まれたらしい。花の色を変えていく紫陽花は、変化に富む豊かな音色が出るようにという願いや思いを表したそうだ。

「春の七草は一般的にも無病息災を願う吉祥のモチーフとして工芸意匠に用いられますが、鼓胴の蒔絵は意味を重ねた文様が施されている点が特徴です」

鼓胴表面の装飾が華やかにななったのは桃山時代とされているようだ。豊臣秀吉が能を愛好した影響もあったのだろうか。

「鼓胴の蒔絵は、きれいに、きらびやかに飾るというよりは能役者の内面を表すという意味の方が大きかったのではないでしょうか。能楽師の方にお話を伺っても、鼓の意匠・モチーフには能の精神性のようなものが表現されているようです」

日本人の美意識、文様の面白さ、楽器製作の技術、コレクションの成立背景など、能楽文化の一端に触れる貴重な機会だ。

8月31日(日)まで。25日(月)は休館。一般600円、大学生250円、高校生以下無料。問い合わせ=ハローダイヤル050(5541)8600

例えば、法螺貝や鈴のように音が鳴るもの。蒲公英は「タンポポ」という音が鼓の音を連想させることから「鼓草」と呼ばれ、よく描かれたという。

また、すずな(蕪)・すずしろ(大根)など春の七草の意匠は、根と「音」の語呂合わせ。「根が張る」は「音が張る=音が力強く響きわたる」。大根は「大音」に通じるとして好まれたらしい。花の色を変えていく紫陽花は、変化に富む豊かな音色が出るようにという願いや思いを表したそうだ。

「春の七草は一般的にも無病息災を願う吉祥のモチーフとして工芸意匠に用いられますが、鼓胴の蒔絵は意味を重ねた文様が施されている点が特徴です」

鼓胴表面の装飾が華やかにななったのは桃山時代とされているようだ。豊臣秀吉が能を愛好した影響もあったのだろうか。

「鼓胴の蒔絵は、きれいに、きらびやかに飾るというよりは能役者の内面を表すという意味の方が大きかったのではないでしょうか。能楽師の方にお話を伺っても、鼓の意匠・モチーフには能の精神性のようなものが表現されているようです」

日本人の美意識、文様の面白さ、楽器製作の技術、コレクションの成立背景など、能楽文化の一端に触れる貴重な機会だ。

8月31日(日)まで。25日(月)は休館。一般600円、大学生250円、高校生以下無料。問い合わせ=ハローダイヤル050(5541)8600