「読書のバリアフリー」って何? 日本点字図書館 立花館長、伊藤本部長に聞く

「読書のバリアフリー」って何? 日本点字図書館 立花館長、伊藤本部長に聞く

2025年9月9日

- 〈SDGs×SEIKYO〉 “学びの心”があれば、人は誰でも自由になれる

- 〈SDGs×SEIKYO〉 “学びの心”があれば、人は誰でも自由になれる

立花館長㊨と伊藤本部長が、今年で生誕110年を迎える創立者・本間一夫氏の記念室で

立花館長㊨と伊藤本部長が、今年で生誕110年を迎える創立者・本間一夫氏の記念室で

「読書」と聞くと、本を「目」で読む姿を想像するかもしれません。でも、視覚障がいのある人は「指」で読む「点字図書」や、「耳」で聞く「録音図書」で読書をします。東京・高田馬場にある「日本点字図書館」は、そうした図書の貸し出しや製作等を行い、視覚障がい者の読書環境を支えています。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」をテーマに、同図書館の歩みや読書バリアフリーの意義について、立花明彦館長と伊藤宣真本部長に伺いました。(取材=玉川直美、樹下智)

「読書」と聞くと、本を「目」で読む姿を想像するかもしれません。でも、視覚障がいのある人は「指」で読む「点字図書」や、「耳」で聞く「録音図書」で読書をします。東京・高田馬場にある「日本点字図書館」は、そうした図書の貸し出しや製作等を行い、視覚障がい者の読書環境を支えています。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」をテーマに、同図書館の歩みや読書バリアフリーの意義について、立花明彦館長と伊藤宣真本部長に伺いました。(取材=玉川直美、樹下智)

――日本点字図書館は、一人の全盲の青年の夢から始まったと聞きました。

立花明彦館長 当館は1940年、当時25歳だった本間一夫先生によって設立されました。北海道の増毛町で生まれた本間先生は、5歳で髄膜炎を患い、失明。13歳で函館盲唖院(現在の北海道函館盲学校)に入学し、点字の本に出合い、“自分の力で読書ができる喜び”を手に入れました。しかし、当時の日本では、点字本の種類も数も、非常に限られていました。

伊藤宣真本部長 ある日、本間少年は、イギリスに大きな点字図書館があることを知りました。“点字本がたくさん集まった点字図書館……。そんなものが日本にあったら、どんなにいいだろう。いつか日本にも点字図書館をつくりたい。これを自分の生涯の仕事にしよう!”と、心に決めたそうです。大学を卒業後、上京してほどなく点字図書館の設立準備に着手。住んでいた借家を図書館にし、700冊の点字本をそろえました。

立花館長 ところが、戦争が激しくなり、東京が空襲されるかもしれない状況になると、危機感を抱いた本間先生は、“とにかく点字本を守ろう”と2000冊以上の点字本を携えて2度疎開。しかし、45年5月に、図書館は空襲によって全焼してしまったのです。

伊藤本部長 48年、本間先生は疎開先から東京に戻り、事業を再開させます。同じ年に国賓として来日したヘレン・ケラーとも面会の機会に恵まれ、固く握手することができました。インフレによる経営難など、数々の試練に襲われましたが、本間先生は何とか事業を継続させました。そして53年に、「朝日社会奉仕賞」を受賞。日本点字図書館の取り組みが社会的に高く評価され、54年には厚生省(現・厚生労働省)から事業委託を受け、予算が付くことが決まりました。

立花館長 本間先生は戦後の最も苦しい状況の中、“自分は失明という自身の体験を通して、同じ運命を背負う人たちのために、この事業に使命を感じ、ここまでやってきた。これほど多くの人に利用され、喜ばれている以上、これは価値ある事業なのだ”と、その信念を貫き通しました。

そして後年、“失明によってかえって心の眼が開かれ、人々に光を送る、この事業を続けられることは、幸せだと感謝している”とつづっています。私たちはこの創立者の精神を胸に、視覚障がい者の「読書の自由」を支えています。

――日本点字図書館は、一人の全盲の青年の夢から始まったと聞きました。

立花明彦館長 当館は1940年、当時25歳だった本間一夫先生によって設立されました。北海道の増毛町で生まれた本間先生は、5歳で髄膜炎を患い、失明。13歳で函館盲唖院(現在の北海道函館盲学校)に入学し、点字の本に出合い、“自分の力で読書ができる喜び”を手に入れました。しかし、当時の日本では、点字本の種類も数も、非常に限られていました。

伊藤宣真本部長 ある日、本間少年は、イギリスに大きな点字図書館があることを知りました。“点字本がたくさん集まった点字図書館……。そんなものが日本にあったら、どんなにいいだろう。いつか日本にも点字図書館をつくりたい。これを自分の生涯の仕事にしよう!”と、心に決めたそうです。大学を卒業後、上京してほどなく点字図書館の設立準備に着手。住んでいた借家を図書館にし、700冊の点字本をそろえました。

立花館長 ところが、戦争が激しくなり、東京が空襲されるかもしれない状況になると、危機感を抱いた本間先生は、“とにかく点字本を守ろう”と2000冊以上の点字本を携えて2度疎開。しかし、45年5月に、図書館は空襲によって全焼してしまったのです。

伊藤本部長 48年、本間先生は疎開先から東京に戻り、事業を再開させます。同じ年に国賓として来日したヘレン・ケラーとも面会の機会に恵まれ、固く握手することができました。インフレによる経営難など、数々の試練に襲われましたが、本間先生は何とか事業を継続させました。そして53年に、「朝日社会奉仕賞」を受賞。日本点字図書館の取り組みが社会的に高く評価され、54年には厚生省(現・厚生労働省)から事業委託を受け、予算が付くことが決まりました。

立花館長 本間先生は戦後の最も苦しい状況の中、“自分は失明という自身の体験を通して、同じ運命を背負う人たちのために、この事業に使命を感じ、ここまでやってきた。これほど多くの人に利用され、喜ばれている以上、これは価値ある事業なのだ”と、その信念を貫き通しました。

そして後年、“失明によってかえって心の眼が開かれ、人々に光を送る、この事業を続けられることは、幸せだと感謝している”とつづっています。私たちはこの創立者の精神を胸に、視覚障がい者の「読書の自由」を支えています。

“知の滝”を表す日本点字図書館の外観

“知の滝”を表す日本点字図書館の外観

創立者・本間一夫氏の銅像

創立者・本間一夫氏の銅像

自分たちで作る

自分たちで作る

――日本点字図書館は現在、どのような役割を果たしているのでしょうか。

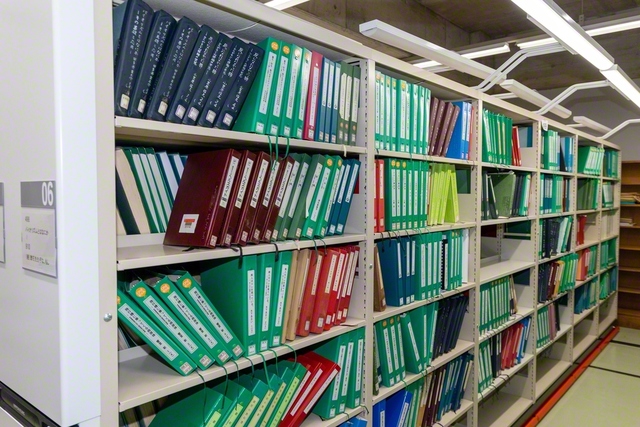

立花館長 当館は、全国にある点字図書館の中心拠点といえます。各地の「公共図書館」でも視覚障がい者向けの図書サービスが行われていますが、点字図書館の特色は、「本を自分たちで作っている」ということです。

製作はボランティアの方々に支えられており、日本点字図書館には56人の点訳(点字への翻訳)ボランティア、46人の朗読ボランティアがいます。蔵書数は、点字図書が約8万7000冊、録音図書が約5万3500巻です。

貸し出しは、利用者が来館して利用するよりも、電話などで問い合わせを受け付けて、希望する書籍を郵送し、読んだ後に返送していただく方法が中心です。また、図書サービスにとどまらず、視覚障がい者の日常生活を支える用具の販売や、訓練・相談などの事業も行っています。

――近年は、デジタル化も進んでいるようですね。

伊藤本部長 「サピエ図書館」というインターネット上の電子図書館があり、日本点字図書館がシステム管理を行っています(名称はサピエンティア〈知識〉に由来)。利用は視覚障がい者など、目で文字を読むことが困難な方のみ限定ですが、80万件以上の書誌情報から、データ化された点字図書・録音図書を各自でダウンロードすることができます。サピエ図書館には、小説『人間革命』『新・人間革命』全巻も収蔵されています。

立花館長 私は視力0・01の視覚障がい者ですが、ダウンロードした図書データは、パソコンやスマートフォン、専用機器などを用いて読むことができます。サピエ図書館の登場で、いつでもどこでも読書が楽しめるようになりました。

――立花館長、伊藤本部長が、日本点字図書館で働こうと思われたきっかけは何でしょうか。

立花館長 私は10歳で緑内障を患い、地元の盲学校に転校して点字を学んだ後、視覚障がい者の受け入れ実績がある大学に進学しました。

大学1年の年が、ちょうど本間一夫先生の著書『指と耳で読む』が出版された年でした。その出版記念講演会で初めて本間先生と日本点字図書館のことを知ったのです。

また私自身、大学の授業についていくために、点字図書館に通って、教科書を読み上げてもらう「対面朗読サービス」を利用していました。こうした経験もあって、図書館サービスについて学べる「図書館情報学」に興味を持ちました。

特に、「公共図書館」のサービスを学ぶうちに、蔵書の量や種類の少なさ、人材・専門家の不足など、自分が利用している「点字図書館」の“貧しさ”に気付くようになりました。「何をどうしたら改善できるか」に関心を持つようになり、学んだことを実践したいとの思いから、日本点字図書館に入職しました。

伊藤本部長 私は22歳の時、視覚障がい者の読書が「点訳」によって支えられていることを初めて知りました。気になって、市民向けの「点訳講座」に参加したところ、その講師が本間先生だったのです。ある時、本間先生から「良かったらうちで働かないか」と直接電話があったことがきっかけで、日本点字図書館に入職しました。以来、かれこれ四十数年になりますが、視覚障がい者の読書や生活のサポートに関心を寄せてくださる方々の思いに応えていけるように、との思いで働いてきました。

――日本点字図書館は現在、どのような役割を果たしているのでしょうか。

立花館長 当館は、全国にある点字図書館の中心拠点といえます。各地の「公共図書館」でも視覚障がい者向けの図書サービスが行われていますが、点字図書館の特色は、「本を自分たちで作っている」ということです。

製作はボランティアの方々に支えられており、日本点字図書館には56人の点訳(点字への翻訳)ボランティア、46人の朗読ボランティアがいます。蔵書数は、点字図書が約8万7000冊、録音図書が約5万3500巻です。

貸し出しは、利用者が来館して利用するよりも、電話などで問い合わせを受け付けて、希望する書籍を郵送し、読んだ後に返送していただく方法が中心です。また、図書サービスにとどまらず、視覚障がい者の日常生活を支える用具の販売や、訓練・相談などの事業も行っています。

――近年は、デジタル化も進んでいるようですね。

伊藤本部長 「サピエ図書館」というインターネット上の電子図書館があり、日本点字図書館がシステム管理を行っています(名称はサピエンティア〈知識〉に由来)。利用は視覚障がい者など、目で文字を読むことが困難な方のみ限定ですが、80万件以上の書誌情報から、データ化された点字図書・録音図書を各自でダウンロードすることができます。サピエ図書館には、小説『人間革命』『新・人間革命』全巻も収蔵されています。

立花館長 私は視力0・01の視覚障がい者ですが、ダウンロードした図書データは、パソコンやスマートフォン、専用機器などを用いて読むことができます。サピエ図書館の登場で、いつでもどこでも読書が楽しめるようになりました。

――立花館長、伊藤本部長が、日本点字図書館で働こうと思われたきっかけは何でしょうか。

立花館長 私は10歳で緑内障を患い、地元の盲学校に転校して点字を学んだ後、視覚障がい者の受け入れ実績がある大学に進学しました。

大学1年の年が、ちょうど本間一夫先生の著書『指と耳で読む』が出版された年でした。その出版記念講演会で初めて本間先生と日本点字図書館のことを知ったのです。

また私自身、大学の授業についていくために、点字図書館に通って、教科書を読み上げてもらう「対面朗読サービス」を利用していました。こうした経験もあって、図書館サービスについて学べる「図書館情報学」に興味を持ちました。

特に、「公共図書館」のサービスを学ぶうちに、蔵書の量や種類の少なさ、人材・専門家の不足など、自分が利用している「点字図書館」の“貧しさ”に気付くようになりました。「何をどうしたら改善できるか」に関心を持つようになり、学んだことを実践したいとの思いから、日本点字図書館に入職しました。

伊藤本部長 私は22歳の時、視覚障がい者の読書が「点訳」によって支えられていることを初めて知りました。気になって、市民向けの「点訳講座」に参加したところ、その講師が本間先生だったのです。ある時、本間先生から「良かったらうちで働かないか」と直接電話があったことがきっかけで、日本点字図書館に入職しました。以来、かれこれ四十数年になりますが、視覚障がい者の読書や生活のサポートに関心を寄せてくださる方々の思いに応えていけるように、との思いで働いてきました。

ロビーには点字器や白杖など、視覚障がい者の日常生活を支える約1000点の用具を取り扱う販売所がある

ロビーには点字器や白杖など、視覚障がい者の日常生活を支える約1000点の用具を取り扱う販売所がある

携帯型の点字情報端末。点字でのメモ作成や保存が可能

携帯型の点字情報端末。点字でのメモ作成や保存が可能

全ての命は平等

全ての命は平等

――創価学会には、「自在会」という視覚障がい者のグループがあります。創価学会の第3代会長・池田大作先生は、“たとえ目は不自由であっても、使命を自覚するならば、その生命は自由自在である”との意義が、その名に込められているとつづっています。

伊藤本部長 当館の利用者の中には、自在会の方々もいらっしゃいます。

私は、視覚障がい者の方が展示物を触って鑑賞する「ふれる博物館」の館長も務めています。そこには目も耳も不自由な「盲ろう者」の方も訪れます。そうした方々と接して感じるのは、“学びたい”という意欲を強く持っていることです。

多くの人は、町を歩いたり、テレビやラジオをつけたりすれば、自然と情報が入ってきます。でも、目や耳が不自由な方は、自分から求めないと、情報を得るのが非常に困難なのです。

視覚や聴覚が使えずとも“触覚”の力で学び続けようとする姿から、“学ぶ心”の大切さを教えていただいています。

立花館長 どんな状況にあっても“学びの心”があれば、人は自由になれると思います。「無知は罪」という言葉がありますが、私は「知らないこと」が問題なのではなく、「学ぼうとしないこと」や「関心を持たないこと」が問題だと思うんです。学んだり、関心を持ったりすれば、無知は克服できるわけですから。

だからこそ、私たちも視覚障がい者向けの情報提供施設として、これからも「知」を届け続けたいと思っています。

――創価学会には、「自在会」という視覚障がい者のグループがあります。創価学会の第3代会長・池田大作先生は、“たとえ目は不自由であっても、使命を自覚するならば、その生命は自由自在である”との意義が、その名に込められているとつづっています。

伊藤本部長 当館の利用者の中には、自在会の方々もいらっしゃいます。

私は、視覚障がい者の方が展示物を触って鑑賞する「ふれる博物館」の館長も務めています。そこには目も耳も不自由な「盲ろう者」の方も訪れます。そうした方々と接して感じるのは、“学びたい”という意欲を強く持っていることです。

多くの人は、町を歩いたり、テレビやラジオをつけたりすれば、自然と情報が入ってきます。でも、目や耳が不自由な方は、自分から求めないと、情報を得るのが非常に困難なのです。

視覚や聴覚が使えずとも“触覚”の力で学び続けようとする姿から、“学ぶ心”の大切さを教えていただいています。

立花館長 どんな状況にあっても“学びの心”があれば、人は自由になれると思います。「無知は罪」という言葉がありますが、私は「知らないこと」が問題なのではなく、「学ぼうとしないこと」や「関心を持たないこと」が問題だと思うんです。学んだり、関心を持ったりすれば、無知は克服できるわけですから。

だからこそ、私たちも視覚障がい者向けの情報提供施設として、これからも「知」を届け続けたいと思っています。

書庫内で、点字本を開く立花館長㊧と伊藤本部長

書庫内で、点字本を開く立花館長㊧と伊藤本部長

――SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」には“障がいのある人々にも配慮が行き届いた教育施設を建設・改良すること”が掲げられています。日本では2019年に「読書バリアフリー法」が成立し、障がいの有無にかかわらず、誰もが読書を楽しめる環境整備の促進が法律で定められました。

立花館長 点字図書館の本の拡充において一つの鍵となるのが、出版社からの「電子データ提供」です。2019年に成立した読書バリアフリー法には、この促進が明記されています。

活字本を一から点訳・音訳するとなると、かなりの時間を要しますが、活字本の電子データを得られれば、文字の入力作業などが省かれるため、作業の効率化につながります。

伊藤本部長 今年8月から、読書バリアフリー法の基本計画の一環として、「出版社からのデータ提供によって、点訳や音訳の作業時間がどれだけ短縮されるか」を検証する実証実験が始まりました。日本点字図書館を含む複数の団体が参加しています。

電子データの提供が進みづらい背景には、出版業界が抱く「データの不正利用や違法複製への懸念」があります。これに対して、私たちは「視覚障がい者向けの図書製作に限って使用する」と主張してきました。今回の実証実験では、その方針がルールとして明確に定められています。

――バリアフリーの実現や、「誰も置き去りにしない社会」を築く鍵は何でしょうか。

立花館長 まず申し上げたいのが、全ての「命」は平等であり、「あらゆる人の尊厳は守られるべきである」ということです。

昨今、特定の属性の人々が優遇されていると見なし、排斥を主張する声も聞かれます。私は、その矛先がいずれ障がい者に向けられてしまわないかと非常に危惧しています。こうした他者を排斥する主張がなされる背景には、「自分とは関係がない」という無自覚さがあるように思います。

人は誰でも、一生のうちに何らかの障がいに直面することがあります。年を重ねれば足腰は衰え、視力や聴力も低下しますし、年齢に関係なく病気やけがに見舞われることもあります。身近な人や大切な人がそうした状況になることだってあるかもしれません。

だからこそ、誰かを差別したり、切り捨てたりしない「誰も置き去りにしない社会」を築くことが、巡り巡って「自分自身を守ることにもつながる」――こうした認識を広く共有していく必要があると思います。

自分の世界に閉じこもるのではなく、「世の中には多様な人々が共に暮らしている」という想像力を働かせ、他者との学び合いを広げていけたらいいですよね。そうした積み重ねがあってこそ、「誰も置き去りにしない社会」を実現できるのではないでしょうか。

――SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」には“障がいのある人々にも配慮が行き届いた教育施設を建設・改良すること”が掲げられています。日本では2019年に「読書バリアフリー法」が成立し、障がいの有無にかかわらず、誰もが読書を楽しめる環境整備の促進が法律で定められました。

立花館長 点字図書館の本の拡充において一つの鍵となるのが、出版社からの「電子データ提供」です。2019年に成立した読書バリアフリー法には、この促進が明記されています。

活字本を一から点訳・音訳するとなると、かなりの時間を要しますが、活字本の電子データを得られれば、文字の入力作業などが省かれるため、作業の効率化につながります。

伊藤本部長 今年8月から、読書バリアフリー法の基本計画の一環として、「出版社からのデータ提供によって、点訳や音訳の作業時間がどれだけ短縮されるか」を検証する実証実験が始まりました。日本点字図書館を含む複数の団体が参加しています。

電子データの提供が進みづらい背景には、出版業界が抱く「データの不正利用や違法複製への懸念」があります。これに対して、私たちは「視覚障がい者向けの図書製作に限って使用する」と主張してきました。今回の実証実験では、その方針がルールとして明確に定められています。

――バリアフリーの実現や、「誰も置き去りにしない社会」を築く鍵は何でしょうか。

立花館長 まず申し上げたいのが、全ての「命」は平等であり、「あらゆる人の尊厳は守られるべきである」ということです。

昨今、特定の属性の人々が優遇されていると見なし、排斥を主張する声も聞かれます。私は、その矛先がいずれ障がい者に向けられてしまわないかと非常に危惧しています。こうした他者を排斥する主張がなされる背景には、「自分とは関係がない」という無自覚さがあるように思います。

人は誰でも、一生のうちに何らかの障がいに直面することがあります。年を重ねれば足腰は衰え、視力や聴力も低下しますし、年齢に関係なく病気やけがに見舞われることもあります。身近な人や大切な人がそうした状況になることだってあるかもしれません。

だからこそ、誰かを差別したり、切り捨てたりしない「誰も置き去りにしない社会」を築くことが、巡り巡って「自分自身を守ることにもつながる」――こうした認識を広く共有していく必要があると思います。

自分の世界に閉じこもるのではなく、「世の中には多様な人々が共に暮らしている」という想像力を働かせ、他者との学び合いを広げていけたらいいですよね。そうした積み重ねがあってこそ、「誰も置き去りにしない社会」を実現できるのではないでしょうか。

たちばな・あけひこ 1961年、広島県生まれ。筑波大学大学院の図書館情報メディア研究科で博士後期課程単位取得退学。静岡県立大学短期大学部社会福祉学科教授などを経て、2022年4月から社会福祉法人日本点字図書館館長。著書に『何かお手伝いしましょうか――目の不自由な人への手助けブック』など。

たちばな・あけひこ 1961年、広島県生まれ。筑波大学大学院の図書館情報メディア研究科で博士後期課程単位取得退学。静岡県立大学短期大学部社会福祉学科教授などを経て、2022年4月から社会福祉法人日本点字図書館館長。著書に『何かお手伝いしましょうか――目の不自由な人への手助けブック』など。

いとう・のぶざね 1956年、愛媛県生まれ。日本点字図書館常務理事兼本部長。創立者・本間一夫氏との出会いをきっかけに入職。視覚障がい者が展示物に直接触れて鑑賞できる「ふれる博物館」館長も務める。

いとう・のぶざね 1956年、愛媛県生まれ。日本点字図書館常務理事兼本部長。創立者・本間一夫氏との出会いをきっかけに入職。視覚障がい者が展示物に直接触れて鑑賞できる「ふれる博物館」館長も務める。

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。

https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html

●ご感想をお寄せください

https://www.seikyoonline.com/intro/form/kansou-input-sdgs.html

●聖教電子版の「SDGs」特集ページが、以下のリンクから閲覧できます。

https://www.seikyoonline.com/summarize/sdgs_seikyo.html

●海外識者のインタビューの英語版が「創価学会グローバルサイト」に掲載されています。

https://www.sokaglobal.org/resources/expert-perspectives.html

書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中

書籍「ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs」が好評発売中

『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。

同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。

SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。

潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。

『ちーちゃんと学ぼう! みんなのSDGs』(写真)が好評発売中である。

同書は本紙の企画「ちーちゃんと考える 未来のカタチ」を書籍化したもの。連載中の4こま漫画「ちーちゃん家」のキャラクターたちが、SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標や、世界が直面する諸課題について解説し、地球の未来のカタチを楽しく学ぶことができる。

SDGsに関するクイズやコラム、4こま漫画も収録。親子での学習や、座談会での企画に活用できる一書である。

潮出版社刊。1650円(税込み)。全国の書店で購入・注文可能。聖教ブックストアのウェブサイトでも受け付け中。電話=(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。

音声読み上げ