〈SDGs×SEIKYO〉 「グローバル・ヒバクシャを知り、考え、伝える」――「第五福竜丸展示館」を訪れた創価高校生たちの学び

〈SDGs×SEIKYO〉 「グローバル・ヒバクシャを知り、考え、伝える」――「第五福竜丸展示館」を訪れた創価高校生たちの学び

2025年7月17日

館内では「第五福竜丸」の実物が保存されている

館内では「第五福竜丸」の実物が保存されている

東京・創価高校の生徒たちは6月28日、東京都江東区にある「第五福竜丸展示館」を訪れました(同30日付本紙2面で報道)。今回の訪問は、同校の「グローバル・リーダーズ・プログラム(GLP)」の一環として実施されたもの。同展示館では、1954年にアメリカが太平洋マーシャル諸島・ビキニ環礁で行った水爆実験によって被ばくした、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の実物を保存・公開しています。今回の見学では、「第五福竜丸平和協会」専務理事であり、同館の学芸員でもある安田和也さんに、創価高校の生徒たちが質問する時間がありました。安田さんは、被ばくの実態、被ばく者の苦悩、そして未来に向けた平和へのメッセージを力強く語りました。ここでは、生徒と安田さんとのやり取りをまとめました。

東京・創価高校の生徒たちは6月28日、東京都江東区にある「第五福竜丸展示館」を訪れました(同30日付本紙2面で報道)。今回の訪問は、同校の「グローバル・リーダーズ・プログラム(GLP)」の一環として実施されたもの。同展示館では、1954年にアメリカが太平洋マーシャル諸島・ビキニ環礁で行った水爆実験によって被ばくした、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の実物を保存・公開しています。今回の見学では、「第五福竜丸平和協会」専務理事であり、同館の学芸員でもある安田和也さんに、創価高校の生徒たちが質問する時間がありました。安田さんは、被ばくの実態、被ばく者の苦悩、そして未来に向けた平和へのメッセージを力強く語りました。ここでは、生徒と安田さんとのやり取りをまとめました。

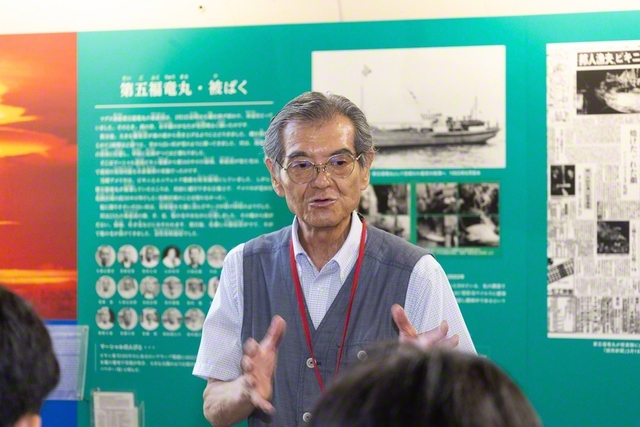

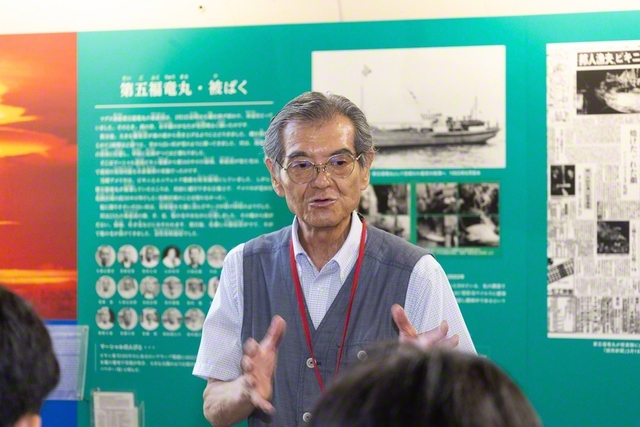

第五福竜丸平和協会専務理事の安田和也さん

第五福竜丸平和協会専務理事の安田和也さん

■知られていない「グローバル・ヒバクシャ」の実態

■知られていない「グローバル・ヒバクシャ」の実態

――安田さんが第五福竜丸展示館で学芸員として働くようになった経緯を教えてください。

私は沖縄県で生まれ、東京で育ちました。小学5年の時、沖縄について書いた作文がコンクールに入賞したことをきっかけに、沖縄戦の歴史や平和の問題に強い関心を持つようになりました。沖縄は太平洋戦争において激しい地上戦が行われた場所であり、多くの尊い命が奪われました。その歴史を学んでいくうちに、原爆が投下された広島・長崎、そして第五福竜丸の被ばくという核の問題にも関心が広がっていきました。その延長線上に、現在のこの仕事があります。

――学校の授業で、「核兵器は抑止力になる」と主張する人がいることを学びました。しかし、実際に被害に遭われた方の声を聞く中で、“核兵器は決して持つべきではない”と感じるようになりました。核兵器をなくすために、私たちに何ができるのでしょうか?

まず大切なのは、「核兵器をなくすために、世界中でどんな努力がなされているか」を“知る”ことです。例えば、南半球には「非核兵器地帯」が広がっています。この地帯では、国々が協定によって、核兵器の保有・製造・配備・使用・実験などを全面的に禁止しています。現在、アフリカ、南米、オセアニアなど南半球のほぼ全域がこの非核地帯になっていて、これを全世界に広げることで、核兵器をなくすことができると考える人がいます。

――安田さんが第五福竜丸展示館で学芸員として働くようになった経緯を教えてください。

私は沖縄県で生まれ、東京で育ちました。小学5年の時、沖縄について書いた作文がコンクールに入賞したことをきっかけに、沖縄戦の歴史や平和の問題に強い関心を持つようになりました。沖縄は太平洋戦争において激しい地上戦が行われた場所であり、多くの尊い命が奪われました。その歴史を学んでいくうちに、原爆が投下された広島・長崎、そして第五福竜丸の被ばくという核の問題にも関心が広がっていきました。その延長線上に、現在のこの仕事があります。

――学校の授業で、「核兵器は抑止力になる」と主張する人がいることを学びました。しかし、実際に被害に遭われた方の声を聞く中で、“核兵器は決して持つべきではない”と感じるようになりました。核兵器をなくすために、私たちに何ができるのでしょうか?

まず大切なのは、「核兵器をなくすために、世界中でどんな努力がなされているか」を“知る”ことです。例えば、南半球には「非核兵器地帯」が広がっています。この地帯では、国々が協定によって、核兵器の保有・製造・配備・使用・実験などを全面的に禁止しています。現在、アフリカ、南米、オセアニアなど南半球のほぼ全域がこの非核地帯になっていて、これを全世界に広げることで、核兵器をなくすことができると考える人がいます。

都立第五福竜丸展示館の外観(江東区)

都立第五福竜丸展示館の外観(江東区)

もう一つ重要なのは、2017年に国連で採択された「核兵器禁止条約」です。この条約は、核兵器の開発、実験、使用、さらには使用の威嚇までも禁ずる、極めて包括的で強力な条約です。ところが、唯一の戦争被爆国である日本は、この条約にいまだ署名も批准もしていません。それに対し、多くの市民や研究者が疑問の声をあげています。皆さんにはこうした世界の動きや歴史をしっかりと学んでほしいと思います。

――第五福竜丸事件による放射線の被害については、どこまで解明されているのでしょうか?

1954年3月1日にビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験では、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員は放射性降下物(「死の灰」)を直接浴びるなどして被ばくしました。しかし、実際に影響を受けたのはこの1隻だけではありません。当時、ビキニ環礁周辺の海域では多くの日本漁船が操業しており、日本政府の調査では、少なくとも992隻の漁船が汚染マグロを水揚げしたと記録されています。爆心地から離れた場所にいた漁船の乗組員については、異常が出なければ調査さえされませんでした。放射線は、目に見えず、匂いもありません。被ばくの兆候が現れなければ、被害に気づくことすら難しいのです。

もう一つ重要なのは、2017年に国連で採択された「核兵器禁止条約」です。この条約は、核兵器の開発、実験、使用、さらには使用の威嚇までも禁ずる、極めて包括的で強力な条約です。ところが、唯一の戦争被爆国である日本は、この条約にいまだ署名も批准もしていません。それに対し、多くの市民や研究者が疑問の声をあげています。皆さんにはこうした世界の動きや歴史をしっかりと学んでほしいと思います。

――第五福竜丸事件による放射線の被害については、どこまで解明されているのでしょうか?

1954年3月1日にビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験では、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員は放射性降下物(「死の灰」)を直接浴びるなどして被ばくしました。しかし、実際に影響を受けたのはこの1隻だけではありません。当時、ビキニ環礁周辺の海域では多くの日本漁船が操業しており、日本政府の調査では、少なくとも992隻の漁船が汚染マグロを水揚げしたと記録されています。爆心地から離れた場所にいた漁船の乗組員については、異常が出なければ調査さえされませんでした。放射線は、目に見えず、匂いもありません。被ばくの兆候が現れなければ、被害に気づくことすら難しいのです。

生徒たちの質問に答える安田さん

生徒たちの質問に答える安田さん

本来であれば、被害を受けた可能性のある全ての乗組員に長期の健康調査を実施すべきでした。必要な検査や補償も不十分なまま、多くの被災者が見過ごされてきたため、今もなお、被害の全貌はわかっていません。放射線の被害は、広く継続的な検査と記録を行うことが何よりも重要なのです。

本来であれば、被害を受けた可能性のある全ての乗組員に長期の健康調査を実施すべきでした。必要な検査や補償も不十分なまま、多くの被災者が見過ごされてきたため、今もなお、被害の全貌はわかっていません。放射線の被害は、広く継続的な検査と記録を行うことが何よりも重要なのです。

■若い世代が担う「伝える」という使命

■若い世代が担う「伝える」という使命

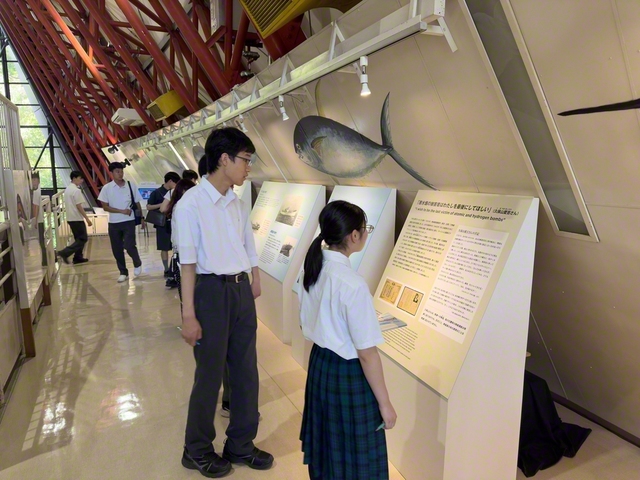

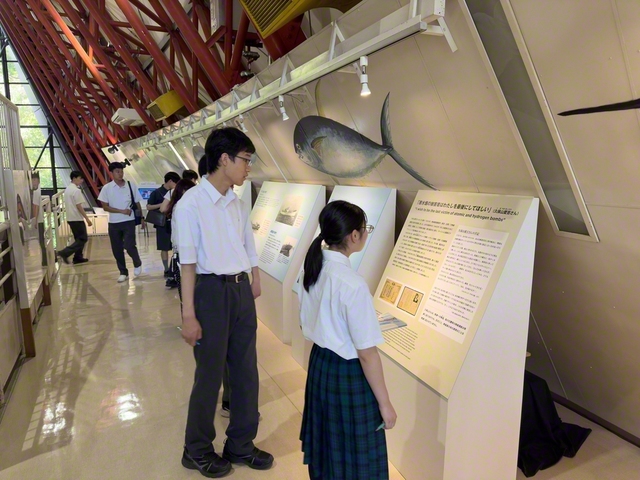

熱心に展示物に目を通す生徒たち

熱心に展示物に目を通す生徒たち

――展示を見学し「死ぬまで被ばく者」という言葉が印象に残っています。被ばくは一瞬の出来事ではなく、生涯にわたって影響が続く問題なのだとわかりました。私たちのような若い世代は、被ばくした方々の思いをどのように伝えていけばよいでしょうか?

まずは、被ばく者一人一人の体験に、耳を傾けてほしいと思います。

現在、「被爆者健康手帳」を持っている方は、およそ約9万人と言われています。しかし、その多くが高齢となっており、毎年、約7千人ほど亡くなっているのが現実です。つまり、実際に被ばくを体験した方に直接、話を聞ける時間は、残りわずかなのです。

第五福竜丸の元乗組員だった大石又七さんは、20歳で被ばくしました。展示館が開館した後、ある中学生から「体験を聞かせてほしい」と頼まれた大石さんは、「経験をした自分が語らなければ、真実が伝わらずに忘れられてしまう」と感じ、自身の経験を語り始めました。

体験を多くの人に伝えることが自らの使命だと考え、生涯で700回以上も証言活動を行い、4冊の著書も残されました。このような本を読んだり、直接話を聞いたりすることで、被ばく者の気持ちに触れてみてください。

――展示を見学し「死ぬまで被ばく者」という言葉が印象に残っています。被ばくは一瞬の出来事ではなく、生涯にわたって影響が続く問題なのだとわかりました。私たちのような若い世代は、被ばくした方々の思いをどのように伝えていけばよいでしょうか?

まずは、被ばく者一人一人の体験に、耳を傾けてほしいと思います。

現在、「被爆者健康手帳」を持っている方は、およそ約9万人と言われています。しかし、その多くが高齢となっており、毎年、約7千人ほど亡くなっているのが現実です。つまり、実際に被ばくを体験した方に直接、話を聞ける時間は、残りわずかなのです。

第五福竜丸の元乗組員だった大石又七さんは、20歳で被ばくしました。展示館が開館した後、ある中学生から「体験を聞かせてほしい」と頼まれた大石さんは、「経験をした自分が語らなければ、真実が伝わらずに忘れられてしまう」と感じ、自身の経験を語り始めました。

体験を多くの人に伝えることが自らの使命だと考え、生涯で700回以上も証言活動を行い、4冊の著書も残されました。このような本を読んだり、直接話を聞いたりすることで、被ばく者の気持ちに触れてみてください。

■「人類という一つの種」として向き合う核の問題

■「人類という一つの種」として向き合う核の問題

創価高校生が安田さんとともに

創価高校生が安田さんとともに

――世界には、第五福竜丸のように核被害を受けた「グローバル・ヒバクシャ」が数多く存在することを知りました。そう考えると、「日本は唯一の戦争被爆国」とだけ語るのではなく、私たち自身の視野も広げる必要があると感じました。核兵器をめぐる国際情勢の中で、日本人はどのような意識を持つべきなのでしょうか?

まずは、広島・長崎で実際に何が起きたのかを、正しく知ることが大切です。例えば、東京大空襲では多数の爆弾が投下され、10万人以上の命が奪われました。一方で、広島はたった一発の原子爆弾によって、市街地全体が壊滅し、病院も学校も役所も一瞬で消え去り、その年の終わりまでに約14万人もの人が亡くなったとされています。「核抑止力」という言葉には、こうした想像を絶する非人道的破壊力が前提となっているという事実を決して忘れてはなりません。私たちは、こうした兵器を人類が本当に保有し続けるべきなのか、根本的な問いを持ち続ける必要があると強く感じています。

――世界には、第五福竜丸のように核被害を受けた「グローバル・ヒバクシャ」が数多く存在することを知りました。そう考えると、「日本は唯一の戦争被爆国」とだけ語るのではなく、私たち自身の視野も広げる必要があると感じました。核兵器をめぐる国際情勢の中で、日本人はどのような意識を持つべきなのでしょうか?

まずは、広島・長崎で実際に何が起きたのかを、正しく知ることが大切です。例えば、東京大空襲では多数の爆弾が投下され、10万人以上の命が奪われました。一方で、広島はたった一発の原子爆弾によって、市街地全体が壊滅し、病院も学校も役所も一瞬で消え去り、その年の終わりまでに約14万人もの人が亡くなったとされています。「核抑止力」という言葉には、こうした想像を絶する非人道的破壊力が前提となっているという事実を決して忘れてはなりません。私たちは、こうした兵器を人類が本当に保有し続けるべきなのか、根本的な問いを持ち続ける必要があると強く感じています。

被ばくした船員たちに思いをはせる

被ばくした船員たちに思いをはせる

1955年に発表された「ラッセル=アインシュタイン宣言」は、核兵器の危険性を鋭く告発しました。この宣言は、「今では広島を破壊した爆弾の2500倍も強力な爆弾を製造できる」とし、「水爆を使った戦争は人類を絶滅させてしまう可能性が大いにある」と警告しています。

人類は一度「原爆の作り方」を知ってしまった以上、それを使えなくするためには、戦争を根本からなくす必要がある。これは国や宗教、イデオロギーの対立を超えて、「人類」という一つの種として協力しなければ、解決はできないと宣言は訴えています。私もそう思います。

核兵器だけでなく、気候変動や資源問題など、私たちが直面している課題はすべてつながっています。その解決の鍵もまた、「人類という種として力を合わせること」にあるのです。

その視点を持ちながら、どうかこれからも学びを続けていってください。

1955年に発表された「ラッセル=アインシュタイン宣言」は、核兵器の危険性を鋭く告発しました。この宣言は、「今では広島を破壊した爆弾の2500倍も強力な爆弾を製造できる」とし、「水爆を使った戦争は人類を絶滅させてしまう可能性が大いにある」と警告しています。

人類は一度「原爆の作り方」を知ってしまった以上、それを使えなくするためには、戦争を根本からなくす必要がある。これは国や宗教、イデオロギーの対立を超えて、「人類」という一つの種として協力しなければ、解決はできないと宣言は訴えています。私もそう思います。

核兵器だけでなく、気候変動や資源問題など、私たちが直面している課題はすべてつながっています。その解決の鍵もまた、「人類という種として力を合わせること」にあるのです。

その視点を持ちながら、どうかこれからも学びを続けていってください。

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想をお寄せください。

メール youth@seikyo-np.jp

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご感想をお寄せください。

メール youth@seikyo-np.jp