〈健康PLUS〉 40代からの認知症対策㊤

〈健康PLUS〉 40代からの認知症対策㊤

2025年8月23日

認知症の患者数は近年、増え続けています。米・マウントサイナイ医科大学老年医学・緩和医療科に勤務する山田悠史さん(専門医)は科学的な根拠に基づき、40代以降の生活習慣の改善が発症リスクの軽減につながることを発信しています。2回に分けて紹介します(次回は9月6日付予定)。

認知症の患者数は近年、増え続けています。米・マウントサイナイ医科大学老年医学・緩和医療科に勤務する山田悠史さん(専門医)は科学的な根拠に基づき、40代以降の生活習慣の改善が発症リスクの軽減につながることを発信しています。2回に分けて紹介します(次回は9月6日付予定)。

米・マウントサイナイ医科大学アシスタントプロフェッサー

山田悠史さん

米・マウントサイナイ医科大学アシスタントプロフェッサー

山田悠史さん

お金をかけずに生活習慣を見直す

お金をかけずに生活習慣を見直す

国内の認知症患者の約6割を占めるのがアルツハイマー型認知症です。この原因は、完全に証拠がそろっていませんが「ATN仮説」が最も支持されています。

タンパク質「アミロイドβ」(A)が加齢や生活習慣などの影響で脳内に沈着します。これをきっかけとして脳の神経細胞に栄養などを運搬するタンパク質「タウ」(T)が異常リン酸化します。その結果、神経細胞に栄養が行き渡らなくなり、神経変性(N)を起こして記憶力や判断能力などの認知機能が低下してしまうものです。

アルツハイマー型の次に多いのが「血管性認知症」です。動脈硬化により脳の血管が詰まると脳梗塞となり、その後に認知症を発症します。この二つが認知症の7~8割を占めています。

さらに「レビー小体型認知症」と「前頭側頭型認知症」、最近知られるようになった「LATE」があります。LATEは、アルツハイマー型と症状が似ているものの、アミロイドβと異なるタンパク質の蓄積が原因と考えられています。

認知症患者のほとんどはこの五つに分類できますが、一人に複数の要因(アミロイドβもあり、脳梗塞もあるなど)が混在している実態も分かってきています。

国内の認知症患者の約6割を占めるのがアルツハイマー型認知症です。この原因は、完全に証拠がそろっていませんが「ATN仮説」が最も支持されています。

タンパク質「アミロイドβ」(A)が加齢や生活習慣などの影響で脳内に沈着します。これをきっかけとして脳の神経細胞に栄養などを運搬するタンパク質「タウ」(T)が異常リン酸化します。その結果、神経細胞に栄養が行き渡らなくなり、神経変性(N)を起こして記憶力や判断能力などの認知機能が低下してしまうものです。

アルツハイマー型の次に多いのが「血管性認知症」です。動脈硬化により脳の血管が詰まると脳梗塞となり、その後に認知症を発症します。この二つが認知症の7~8割を占めています。

さらに「レビー小体型認知症」と「前頭側頭型認知症」、最近知られるようになった「LATE」があります。LATEは、アルツハイマー型と症状が似ているものの、アミロイドβと異なるタンパク質の蓄積が原因と考えられています。

認知症患者のほとんどはこの五つに分類できますが、一人に複数の要因(アミロイドβもあり、脳梗塞もあるなど)が混在している実態も分かってきています。

そして最新の研究によると、認知症の約45%までは予防できるといわれ、今後、予防可能な数値(%)はさらに上がると考えています。発症リスクを高める原因の多くが、普段の生活習慣にあることが明らかになっているからです。

特に40代以降からの生活習慣が影響を与えており、この年代からライフスタイルを見直すことで、認知症予備軍の方であっても、その約半数は自力で認知症の発症を防げる可能性があります。

具体的には「過度の飲酒」や「高血圧」「肥満」「運動不足」「聴力や視力の低下」や「社会的孤立」「部屋の換気不足」などがリスクを高めることが分かっており、これらの危険因子を取り除く生活習慣の改善を心がけることが大切です。

一方、現在は認知症予防に有用として広まっているものに十分な科学的エビデンスがそろっていないものが少なくありません。認知症患者が増え続ける中で、その予防の分野は大きなビジネスチャンスでもあるからでしょう。“誤った情報”に、皆さんの貴重な時間とお金を費やさないでほしいというのが私の率直な思いです。私が勧める生活習慣の見直しは、お金がかかるものではなく、むしろお金がたまるものも少なくありません。

今回は「室内の換気」「聴力と視力の維持」「交友関係の大切さ」について紹介します(次回は食生活と運動習慣など)。

そして最新の研究によると、認知症の約45%までは予防できるといわれ、今後、予防可能な数値(%)はさらに上がると考えています。発症リスクを高める原因の多くが、普段の生活習慣にあることが明らかになっているからです。

特に40代以降からの生活習慣が影響を与えており、この年代からライフスタイルを見直すことで、認知症予備軍の方であっても、その約半数は自力で認知症の発症を防げる可能性があります。

具体的には「過度の飲酒」や「高血圧」「肥満」「運動不足」「聴力や視力の低下」や「社会的孤立」「部屋の換気不足」などがリスクを高めることが分かっており、これらの危険因子を取り除く生活習慣の改善を心がけることが大切です。

一方、現在は認知症予防に有用として広まっているものに十分な科学的エビデンスがそろっていないものが少なくありません。認知症患者が増え続ける中で、その予防の分野は大きなビジネスチャンスでもあるからでしょう。“誤った情報”に、皆さんの貴重な時間とお金を費やさないでほしいというのが私の率直な思いです。私が勧める生活習慣の見直しは、お金がかかるものではなく、むしろお金がたまるものも少なくありません。

今回は「室内の換気」「聴力と視力の維持」「交友関係の大切さ」について紹介します(次回は食生活と運動習慣など)。

●定期的に室内の換気を●

●定期的に室内の換気を●

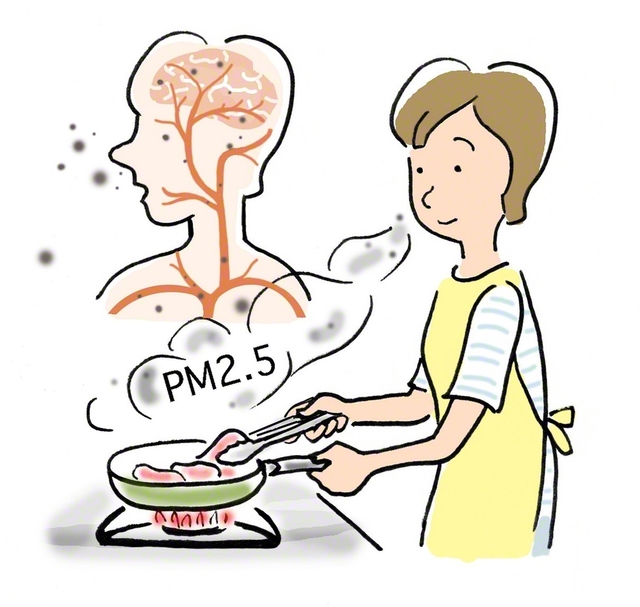

室内の換気は脳を守るためにも大切です。家の中は屋外よりも有毒なガスが充満しやすい場所と考えてください。

ガスコンロなどで調理した際、PM2・5(微小粒子状物質)などの有毒ガスが発生しています。換気扇を回さなかった場合、大気汚染で安全と考えられるレベルの100倍を超えるような濃度まで上がるというデータもあります。

PM2・5は非常に小さいため、肺から血管まで簡単に入り込むことができます。鼻から直接、脳に入り込むこともできます。脳内の細胞が侵入したPM2・5に反応し、炎症を起こすことで認知症のリスクを高めるのです。

有害物質による汚染は一般的に外気より室内の方がひどく、多くの物質が外気に比べて2~5倍に上ると考えられています。

だからこそ、窓を開けて定期的に換気することが重要です。自宅の周辺が交通量の多い環境であれば、交通量の少ない時間帯を狙って換気するといいでしょう。換気と同等の効果は得られませんが、空気清浄機の使用も有用な可能性があります。また、調理時には換気扇を回すことも心がけましょう。

室内の換気は脳を守るためにも大切です。家の中は屋外よりも有毒なガスが充満しやすい場所と考えてください。

ガスコンロなどで調理した際、PM2・5(微小粒子状物質)などの有毒ガスが発生しています。換気扇を回さなかった場合、大気汚染で安全と考えられるレベルの100倍を超えるような濃度まで上がるというデータもあります。

PM2・5は非常に小さいため、肺から血管まで簡単に入り込むことができます。鼻から直接、脳に入り込むこともできます。脳内の細胞が侵入したPM2・5に反応し、炎症を起こすことで認知症のリスクを高めるのです。

有害物質による汚染は一般的に外気より室内の方がひどく、多くの物質が外気に比べて2~5倍に上ると考えられています。

だからこそ、窓を開けて定期的に換気することが重要です。自宅の周辺が交通量の多い環境であれば、交通量の少ない時間帯を狙って換気するといいでしょう。換気と同等の効果は得られませんが、空気清浄機の使用も有用な可能性があります。また、調理時には換気扇を回すことも心がけましょう。

●聴力と視力を保つ●

●聴力と視力を保つ●

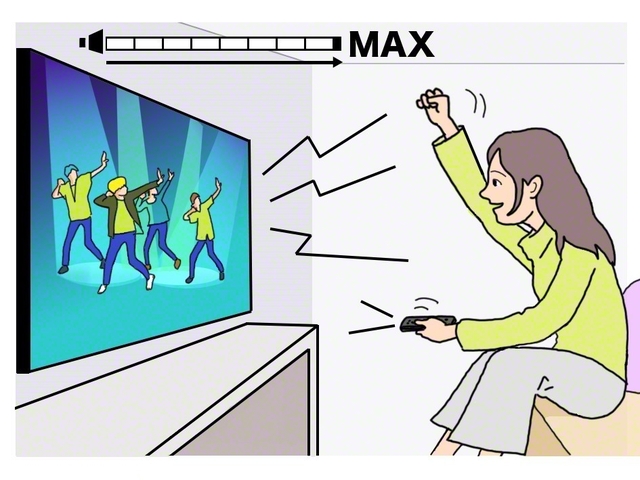

音や声は、聴力を失わない限り、自然と聞こえてくるもので、耳の健康に普段から気にかけている人は少ないかもしれません。

しかし、難聴は認知症リスクを高める主要なものでもあります。

例えば1メートル付近で聞くピアノの音はおよそ80デシベルで、これ以上の音を長時間聞き続けると聴力の低下につながります。

90デシベルであれば1日約2時間、100デシベルは1日15分までが許容範囲といわれています。耳への負担を軽減させるためには耳栓やノイズキャンセリングが付いたイヤホンを使用するなどの工夫が大切です。

なぜ難聴が認知症のリスクとなるのでしょうか。

家族や友人とのコミュニケーション、職場での会話など耳から得る情報量は多く、そこがふさがれてしまえば、脳で処理される情報量は急激に落ちてしまいます。

脳は筋肉と同じで、使わないと衰えることが影響していると考えられているのです。

同じく多くの情報を得ている視力の低下も認知症のリスク要因です。白内障の方が手術すると、認知症リスクが低減することが分かっています。

音や声は、聴力を失わない限り、自然と聞こえてくるもので、耳の健康に普段から気にかけている人は少ないかもしれません。

しかし、難聴は認知症リスクを高める主要なものでもあります。

例えば1メートル付近で聞くピアノの音はおよそ80デシベルで、これ以上の音を長時間聞き続けると聴力の低下につながります。

90デシベルであれば1日約2時間、100デシベルは1日15分までが許容範囲といわれています。耳への負担を軽減させるためには耳栓やノイズキャンセリングが付いたイヤホンを使用するなどの工夫が大切です。

なぜ難聴が認知症のリスクとなるのでしょうか。

家族や友人とのコミュニケーション、職場での会話など耳から得る情報量は多く、そこがふさがれてしまえば、脳で処理される情報量は急激に落ちてしまいます。

脳は筋肉と同じで、使わないと衰えることが影響していると考えられているのです。

同じく多くの情報を得ている視力の低下も認知症のリスク要因です。白内障の方が手術すると、認知症リスクが低減することが分かっています。

●交友関係を大切に●

●交友関係を大切に●

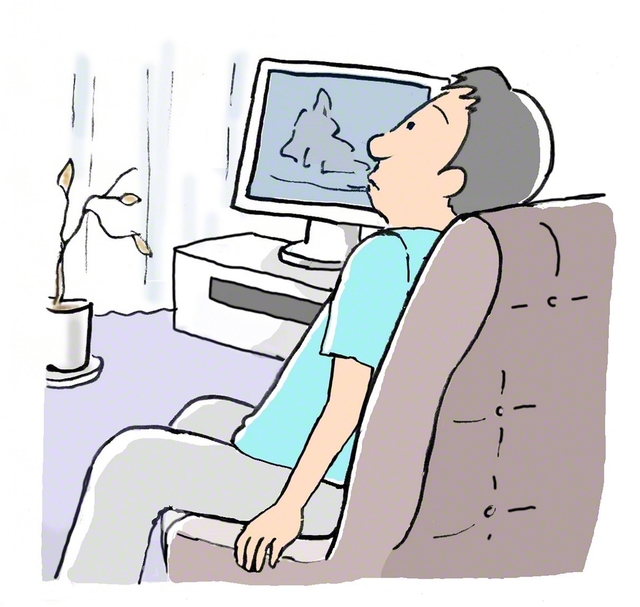

家族や友人とのコミュニケーションや社会的な活動など、孤立しない環境自体が、脳の健康を保つことにつながります。一人で過ごす時間が長くなり、脳にインプットされる情報量が減るほど、脳が萎縮し、認知症リスクを高めます。

普段の人間関係は、通勤時の徒歩運動と同じようなものです。足腰の筋力を維持しようと思って歩いているわけでなくても筋力は維持されます。普段の何げない家族とのコミュニケーションなども脳を鍛えることを目的にしていませんが、脳の健康を保つことに直結しています。

脳を刺激するためにも、何歳からでも新たなことに挑戦したり、新たな友人をつくったり、近所付き合いや地域活動を大切にしたりすることは認知症予防につながっていきます。普段の生活習慣を見直すことこそ、未来のあなたの脳を守る大切な一歩になるはずです。

家族や友人とのコミュニケーションや社会的な活動など、孤立しない環境自体が、脳の健康を保つことにつながります。一人で過ごす時間が長くなり、脳にインプットされる情報量が減るほど、脳が萎縮し、認知症リスクを高めます。

普段の人間関係は、通勤時の徒歩運動と同じようなものです。足腰の筋力を維持しようと思って歩いているわけでなくても筋力は維持されます。普段の何げない家族とのコミュニケーションなども脳を鍛えることを目的にしていませんが、脳の健康を保つことに直結しています。

脳を刺激するためにも、何歳からでも新たなことに挑戦したり、新たな友人をつくったり、近所付き合いや地域活動を大切にしたりすることは認知症予防につながっていきます。普段の生活習慣を見直すことこそ、未来のあなたの脳を守る大切な一歩になるはずです。

やまだ・ゆうじ 医学博士、米国老年医学・内科専門医。慶応義塾大学医学部卒業。勤務するマウントサイナイ医科大学の老年医学部門は全米の病院ランキングで5年連続1位。最新の老年医学を発信する第一人者として、WEBマガジン「ミモレ」、ニュースメディア「NewsPicks」などで医療・健康情報を紹介する。著書多数。

やまだ・ゆうじ 医学博士、米国老年医学・内科専門医。慶応義塾大学医学部卒業。勤務するマウントサイナイ医科大学の老年医学部門は全米の病院ランキングで5年連続1位。最新の老年医学を発信する第一人者として、WEBマガジン「ミモレ」、ニュースメディア「NewsPicks」などで医療・健康情報を紹介する。著書多数。

近著『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』(講談社)

近著『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』(講談社)

※本人写真は講談社提供

イメージ写真はPIXTA

※本人写真は講談社提供

イメージ写真はPIXTA