〈医療〉 10月はピンクリボン月間 乳がん

〈医療〉 10月はピンクリボン月間 乳がん

2025年9月29日

- 「1割以上の女性に発症」

- 〈今日のポイント〉40代以降は隔年で検診を

- 「1割以上の女性に発症」

- 〈今日のポイント〉40代以降は隔年で検診を

(イラストAC)

(イラストAC)

10月は「ピンクリボン月間」。世界規模で乳がんの知識の普及と、検診を通じた早期発見・早期治療の啓発を呼びかけています。乳がんについて、日本乳癌学会の石田孝宣理事長(東北公済病院副院長、東北大学名誉教授)に聞きました。

10月は「ピンクリボン月間」。世界規模で乳がんの知識の普及と、検診を通じた早期発見・早期治療の啓発を呼びかけています。乳がんについて、日本乳癌学会の石田孝宣理事長(東北公済病院副院長、東北大学名誉教授)に聞きました。

〈発症〉

ピークは長く

40~70歳代

〈発症〉

ピークは長く

40~70歳代

乳がんは女性がかかる最も多い悪性腫瘍で、日本では約9人に1人、1割以上の女性に発症します(欧米諸国は7~8人に1人の割合)。

日本は増加傾向にあり、年間新たに10万人がかかっています。

男性も、千人に1人の割合で発症します。

――なりやすい年齢は?

30歳代半ばから罹患率が増え始めます。40歳代後半~70歳代前半でピークを迎えますので、高齢になっても注意が必要です。

乳がんは女性がかかる最も多い悪性腫瘍で、日本では約9人に1人、1割以上の女性に発症します(欧米諸国は7~8人に1人の割合)。

日本は増加傾向にあり、年間新たに10万人がかかっています。

男性も、千人に1人の割合で発症します。

――なりやすい年齢は?

30歳代半ばから罹患率が増え始めます。40歳代後半~70歳代前半でピークを迎えますので、高齢になっても注意が必要です。

〈原因〉

女性ホルモン

肥満も要因

〈原因〉

女性ホルモン

肥満も要因

――原因は?

大きな要因は、女性ホルモンです。その他、「肥満」「喫煙」「飲酒」がリスク要因として挙げられます。

発症が増えている理由も、これらの要因をもつ女性が増えたからだと考えられています。

――肥満もリスク因子になるのですね。

大きな要因である女性ホルモンが、脂肪から作られるからです。

なお、患者の5~10%は遺伝が原因で起きています(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)。親が遺伝性の乳がんだった場合、その子が遺伝子を受け取っている確率は2分の1です。

――原因は?

大きな要因は、女性ホルモンです。その他、「肥満」「喫煙」「飲酒」がリスク要因として挙げられます。

発症が増えている理由も、これらの要因をもつ女性が増えたからだと考えられています。

――肥満もリスク因子になるのですね。

大きな要因である女性ホルモンが、脂肪から作られるからです。

なお、患者の5~10%は遺伝が原因で起きています(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)。親が遺伝性の乳がんだった場合、その子が遺伝子を受け取っている確率は2分の1です。

〈診断〉

マンモグラフィー

エコーも併用

〈診断〉

マンモグラフィー

エコーも併用

診断のメインは、マンモグラフィーによるエックス線検査で行います。

2枚の板で乳房を挟んで撮影します。乳房を薄く伸ばすことで、乳腺の重なりを減らし、病変を見つけやすくします。ただし、若い人に多い「高濃度乳房(乳腺組織が豊富な乳房)」など、見つけにくいケースもあります。

超音波(エコー)検査を併用すると、マンモグラフィーだけで診るよりも発見率が1・5倍に上がります。そのため、診療ガイドラインでも活用を推奨しています。

この他、MRIやCTなどの画像検査も有用です。

検診の普及によって、患者の6割は、病期がステージ0期(非浸潤がん)かⅠ期で発見されています。これらのステージで見つかれば5年生存率(女性)は高く、それぞれ約99%(0期)、95・2%(Ⅰ期)です。5年生存率はステージが進むごとに下がります(Ⅱ期=90・9%、Ⅲ期=77・3%、Ⅳ期=38・6%)。

また、病変を採取して病理検査も行い、がん細胞のタイプを確認します。

なお、触診は、死亡率を下げるエビデンスが低く、現在は厚労省も推奨していません。

診断のメインは、マンモグラフィーによるエックス線検査で行います。

2枚の板で乳房を挟んで撮影します。乳房を薄く伸ばすことで、乳腺の重なりを減らし、病変を見つけやすくします。ただし、若い人に多い「高濃度乳房(乳腺組織が豊富な乳房)」など、見つけにくいケースもあります。

超音波(エコー)検査を併用すると、マンモグラフィーだけで診るよりも発見率が1・5倍に上がります。そのため、診療ガイドラインでも活用を推奨しています。

この他、MRIやCTなどの画像検査も有用です。

検診の普及によって、患者の6割は、病期がステージ0期(非浸潤がん)かⅠ期で発見されています。これらのステージで見つかれば5年生存率(女性)は高く、それぞれ約99%(0期)、95・2%(Ⅰ期)です。5年生存率はステージが進むごとに下がります(Ⅱ期=90・9%、Ⅲ期=77・3%、Ⅳ期=38・6%)。

また、病変を採取して病理検査も行い、がん細胞のタイプを確認します。

なお、触診は、死亡率を下げるエビデンスが低く、現在は厚労省も推奨していません。

〈治療〉

進行度により

手術内容を検討

〈治療〉

進行度により

手術内容を検討

――治療法は?

がんの進行度やタイプ、患者の年齢やライフスタイルによって変わります。

非浸潤がんであれば、胸のふくらみを残す乳房温存手術(乳房部分切除術)の選択の可能性が高まります。この場合、放射線照射を行いますが、薬物療法は不要です。

ステージにかかわらず、がん細胞が広がりを伴っている場合は、乳房全摘手術を行います。ステージⅠ以上では、悪性度やタイプによって、放射線照射や薬物療法を組み合わせて治療します。

近年は、薬物の種類が増え(抗がん剤、ホルモン剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)、治療効果が向上しています。

――治療法は?

がんの進行度やタイプ、患者の年齢やライフスタイルによって変わります。

非浸潤がんであれば、胸のふくらみを残す乳房温存手術(乳房部分切除術)の選択の可能性が高まります。この場合、放射線照射を行いますが、薬物療法は不要です。

ステージにかかわらず、がん細胞が広がりを伴っている場合は、乳房全摘手術を行います。ステージⅠ以上では、悪性度やタイプによって、放射線照射や薬物療法を組み合わせて治療します。

近年は、薬物の種類が増え(抗がん剤、ホルモン剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)、治療効果が向上しています。

〈再建〉

2006年から

保険が適用に

〈再建〉

2006年から

保険が適用に

2006年以降、乳房再建手術に保険が適用され、摘出手術後の胸の整容性(治療後の見た目)が保ちやすくなりました。このことが、全摘手術に対するハードルを下げました。

以前は温存手術を選ぶ患者が約6割と多数でしたが、近年は逆転し、全摘する方が5割を超えています。

手術は、乳房全摘手術と同時に行う一次再建と、後日行う二次再建とがあります。

一次再建の場合、手術と入院が長くなる一方、胸のふくらみがなくなる時期がないため、喪失感を減らせるメリットがあります(再建手術の詳細は、10月6日付に掲載予定)。

2006年以降、乳房再建手術に保険が適用され、摘出手術後の胸の整容性(治療後の見た目)が保ちやすくなりました。このことが、全摘手術に対するハードルを下げました。

以前は温存手術を選ぶ患者が約6割と多数でしたが、近年は逆転し、全摘する方が5割を超えています。

手術は、乳房全摘手術と同時に行う一次再建と、後日行う二次再建とがあります。

一次再建の場合、手術と入院が長くなる一方、胸のふくらみがなくなる時期がないため、喪失感を減らせるメリットがあります(再建手術の詳細は、10月6日付に掲載予定)。

〈検診〉

受診率は40%台

外国より低く

〈検診〉

受診率は40%台

外国より低く

――10月は、乳がんの早期発見を啓発するピンクリボン月間ですね。

乳がんは、症状に痛みがなく、しこりなども進行しないと分かりづらいため、早期発見には検診が最も効果的です。

日本は保険制度が充実し、発症しても高額な治療費を払わずに済むためか、外国より検診受診率が低く、40%台です(欧米主要国は60~80%)。罹患率が上がる40歳以降は2年に1度、検診を受けてください。

なお、遺伝性乳がん卵巣がん症候群であるかを調べる遺伝子検査や予防的切除、その後の再建手術が、2020年から保険適用となっています(家族歴や発症の有無など、一定の条件あり)。

――10月は、乳がんの早期発見を啓発するピンクリボン月間ですね。

乳がんは、症状に痛みがなく、しこりなども進行しないと分かりづらいため、早期発見には検診が最も効果的です。

日本は保険制度が充実し、発症しても高額な治療費を払わずに済むためか、外国より検診受診率が低く、40%台です(欧米主要国は60~80%)。罹患率が上がる40歳以降は2年に1度、検診を受けてください。

なお、遺伝性乳がん卵巣がん症候群であるかを調べる遺伝子検査や予防的切除、その後の再建手術が、2020年から保険適用となっています(家族歴や発症の有無など、一定の条件あり)。

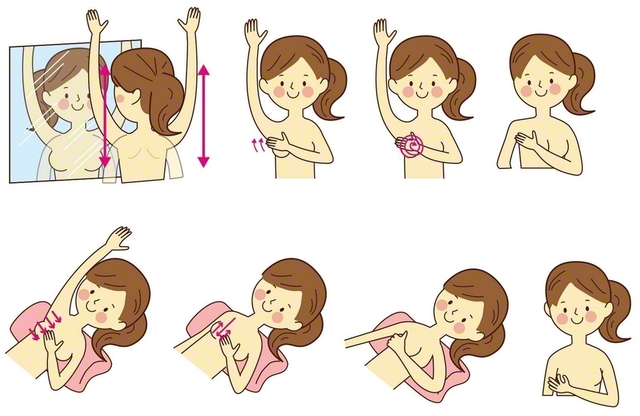

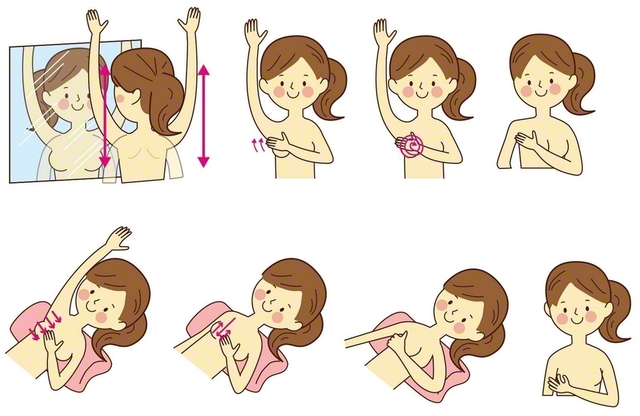

以前啓発されていた「自己触診」は、しこりを探すなど、やや専門的で習慣化しづらい側面がありました。それに代わって近年、推奨されているのが「ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)」です(下図を参照)。

例えば、左右差に気付いても、ふだん意識していなければ、それが元々あった差なのか、最近できた左右差なのかを知ることができません。

シャワーや着替えなど日常の動きのなかで、自分の乳房を見る、触る、入浴時になで洗いする……通常の状態を知っていれば、変化に気付きやすくなり、医療機関に行くきっかけになります。

なお、変化として注意するポイントは、乳房の「しこり」「皮膚のくぼみ、引きつれ」、「乳頭からの分泌物」「乳頭や乳輪のただれ」などです。

以前啓発されていた「自己触診」は、しこりを探すなど、やや専門的で習慣化しづらい側面がありました。それに代わって近年、推奨されているのが「ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)」です(下図を参照)。

例えば、左右差に気付いても、ふだん意識していなければ、それが元々あった差なのか、最近できた左右差なのかを知ることができません。

シャワーや着替えなど日常の動きのなかで、自分の乳房を見る、触る、入浴時になで洗いする……通常の状態を知っていれば、変化に気付きやすくなり、医療機関に行くきっかけになります。

なお、変化として注意するポイントは、乳房の「しこり」「皮膚のくぼみ、引きつれ」、「乳頭からの分泌物」「乳頭や乳輪のただれ」などです。

ブレスト・アウェアネス

ブレスト・アウェアネス

“いつもと変わりないかな”という気持ちで、乳房の確認を(イラストAC)

“いつもと変わりないかな”という気持ちで、乳房の確認を(イラストAC)

〈取材こぼれ話〉数限りなく

〈取材こぼれ話〉数限りなく

「マンモグラフィーは、受けることで乳がんの死亡率を減らすと証明されている唯一の検査です」と石田先生。しかし、乳房を圧迫するため、痛みを強く感じ、受診を敬遠する女性もいるという。

「痛かったかもしれませんが、きれいな画像が撮れれば、早期発見の可能性が高まります。痛さに負けず、検診を受け続けることが大切です。

早く見つかれば、『良かった!』と思えることが、数限りなくあるんです。転移リスクが減る、再発しにくくなる、寿命が延びる、乳房を残せる、薬が減る、副作用が減る、入院日数が減る、治療費も安くなる……」。そう、両手の指を折りながら、メリットを次々と挙げていただいた。

◇

乳がんは、早く見つかれば治る可能性が高い一方、進行すると命が脅かされる病だ。時間を取られる、痛い、恥ずかしい……検診は、そういったマイナスを差し引いて余りあるメリットを、患者にもたらす。来月は、ピンクリボン月間。検診、そして“命”の大切さを、多くの人に呼びかける期間である。(聡)

「マンモグラフィーは、受けることで乳がんの死亡率を減らすと証明されている唯一の検査です」と石田先生。しかし、乳房を圧迫するため、痛みを強く感じ、受診を敬遠する女性もいるという。

「痛かったかもしれませんが、きれいな画像が撮れれば、早期発見の可能性が高まります。痛さに負けず、検診を受け続けることが大切です。

早く見つかれば、『良かった!』と思えることが、数限りなくあるんです。転移リスクが減る、再発しにくくなる、寿命が延びる、乳房を残せる、薬が減る、副作用が減る、入院日数が減る、治療費も安くなる……」。そう、両手の指を折りながら、メリットを次々と挙げていただいた。

◇

乳がんは、早く見つかれば治る可能性が高い一方、進行すると命が脅かされる病だ。時間を取られる、痛い、恥ずかしい……検診は、そういったマイナスを差し引いて余りあるメリットを、患者にもたらす。来月は、ピンクリボン月間。検診、そして“命”の大切さを、多くの人に呼びかける期間である。(聡)