〈インタビュー〉 「不妊」を普通に話せる社会に

〈インタビュー〉 「不妊」を普通に話せる社会に

2025年8月9日

- 電子版連載〈WITH あなたと〉 #不妊

- NPO法人Fine理事長・野曽原誉枝さん

- 電子版連載〈WITH あなたと〉 #不妊

- NPO法人Fine理事長・野曽原誉枝さん

連載にあたって

連載にあたって

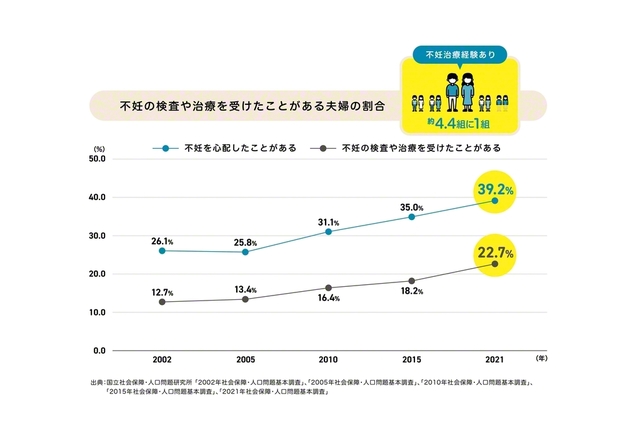

現在、不妊の検査・治療を受けたことのある夫婦は約4・4組に1組といわれており、増加傾向にあります。かくいう記者(男性)も、そのうちの一人です。2020年に結婚し、治療を休んだ時期もありましたが、約5年間にわたって不妊と向き合ってきました。

「不妊」という言葉は、結婚前から知ってはいました。ただ自分自身が当事者になるとは思いもよりませんでした。

不妊治療は、「ゴールの見えないマラソン」とたとえられます。いつ妊娠するかわからない中、生理がくる度に落ち込む妻にどのような声をかけたら良いか戸惑うことも少なくありませんでした。特に流産がわかったときの喪失感は、今、思い出してもつらいものがあります。そして、そうした悩みを周りに相談しづらかったのも、“しんどさ”の一因だったと思います。

本年、わが家に待望の第一子が生まれました。現在は、子どものいる生活に悪戦苦闘しながらも充実を感じています。振り返ると、夫婦で「不妊」に向き合った経験は、命が生まれるということがどれだけ奇跡的なのかを実感する貴重な機会になりました。

もちろん結婚しない人や積極的に子どもを望まない人も増える中、子どもを授かることだけが「正解」ではありません。不妊経験者の中には、実子をあきらめ、夫婦2人の人生を選択した方や特別養子縁組で子どもを迎えた方もいます。

その上で、当事者の抱える思いや悩みは、広く社会に共有されてもいいのではと感じています。

電子版連載「WITH あなたと」では、「不妊」をテーマに連載を始めます。第1回は、当事者のサポートや啓発活動などに取り組むNPO法人Fineの野曽原誉枝理事長へのインタビューを掲載します。この連載を通して、当事者たちがどのような思いで向き合っているかを知り、「命の大切さ」を考える一助になってほしいと思います。

現在、不妊の検査・治療を受けたことのある夫婦は約4・4組に1組といわれており、増加傾向にあります。かくいう記者(男性)も、そのうちの一人です。2020年に結婚し、治療を休んだ時期もありましたが、約5年間にわたって不妊と向き合ってきました。

「不妊」という言葉は、結婚前から知ってはいました。ただ自分自身が当事者になるとは思いもよりませんでした。

不妊治療は、「ゴールの見えないマラソン」とたとえられます。いつ妊娠するかわからない中、生理がくる度に落ち込む妻にどのような声をかけたら良いか戸惑うことも少なくありませんでした。特に流産がわかったときの喪失感は、今、思い出してもつらいものがあります。そして、そうした悩みを周りに相談しづらかったのも、“しんどさ”の一因だったと思います。

本年、わが家に待望の第一子が生まれました。現在は、子どものいる生活に悪戦苦闘しながらも充実を感じています。振り返ると、夫婦で「不妊」に向き合った経験は、命が生まれるということがどれだけ奇跡的なのかを実感する貴重な機会になりました。

もちろん結婚しない人や積極的に子どもを望まない人も増える中、子どもを授かることだけが「正解」ではありません。不妊経験者の中には、実子をあきらめ、夫婦2人の人生を選択した方や特別養子縁組で子どもを迎えた方もいます。

その上で、当事者の抱える思いや悩みは、広く社会に共有されてもいいのではと感じています。

電子版連載「WITH あなたと」では、「不妊」をテーマに連載を始めます。第1回は、当事者のサポートや啓発活動などに取り組むNPO法人Fineの野曽原誉枝理事長へのインタビューを掲載します。この連載を通して、当事者たちがどのような思いで向き合っているかを知り、「命の大切さ」を考える一助になってほしいと思います。

この20年で状況は大きく変わった

この20年で状況は大きく変わった

――NPO法人Fineは、不妊当事者が中心となって、2004年に設立されました。所属するスタッフは全員、不妊治療を経験しているとうかがいました。

私自身もその一人です。結婚から10年たった38歳の時、不妊治療を始めました。

それまでは子どものことは具体的に話し合わないまま、親族の看病や仕事に追われていました。そんなある日、夫が病気の疑いで入院することに。医師から「治療を進めるなら、子どもは諦めなければならなくなるかも」と言われ、不意に涙がこぼれました。「私、子どもが欲しかったのかもしれない」と、自分の気持ちに気づいた瞬間でした。幸いにも夫は退院。後日、夫婦で話し合い、不妊治療を始めました。

不妊治療では、精神的にも身体的にも女性側に大きな負担がかかります。私も仕事の合間を縫って通院することが大きなストレスでした。治療がうまくいかない中で職場に戻らなければならず、人がいない夜のオフィスやトイレで泣いたこともあります。

望むような結果が出ず、一度、妊活から離れました。その間、男性不妊専門のクリニックで、夫の精索静脈瘤がわかり、手術を受けました。術後の経過が良好だったこともあり、もう一度、不妊治療に挑戦することにしました。

――NPO法人Fineは、不妊当事者が中心となって、2004年に設立されました。所属するスタッフは全員、不妊治療を経験しているとうかがいました。

私自身もその一人です。結婚から10年たった38歳の時、不妊治療を始めました。

それまでは子どものことは具体的に話し合わないまま、親族の看病や仕事に追われていました。そんなある日、夫が病気の疑いで入院することに。医師から「治療を進めるなら、子どもは諦めなければならなくなるかも」と言われ、不意に涙がこぼれました。「私、子どもが欲しかったのかもしれない」と、自分の気持ちに気づいた瞬間でした。幸いにも夫は退院。後日、夫婦で話し合い、不妊治療を始めました。

不妊治療では、精神的にも身体的にも女性側に大きな負担がかかります。私も仕事の合間を縫って通院することが大きなストレスでした。治療がうまくいかない中で職場に戻らなければならず、人がいない夜のオフィスやトイレで泣いたこともあります。

望むような結果が出ず、一度、妊活から離れました。その間、男性不妊専門のクリニックで、夫の精索静脈瘤がわかり、手術を受けました。術後の経過が良好だったこともあり、もう一度、不妊治療に挑戦することにしました。

その後、体外受精・顕微授精や胚移植を何度も行い、一度妊娠が判明するも流産になりました。さらに東日本大震災で福島の実家が被災。家の片付けを手伝いながら、「子どもが順調に成長できなかったのは、このためだったのかも」と、自分の中で整理をつけたりもしました。「もう授からなくてもいいのかも」と思い始めた頃、妊娠がわかり、44歳のときに子どもを授かることができました。

約6年間に及ぶ不妊治療は壮絶でした。そうした経験を生かせるのならと思い、Fineの一員になりました。

――Fineが設立されてからの20年間で、不妊を取り巻く状況はどのように変わりましたか。

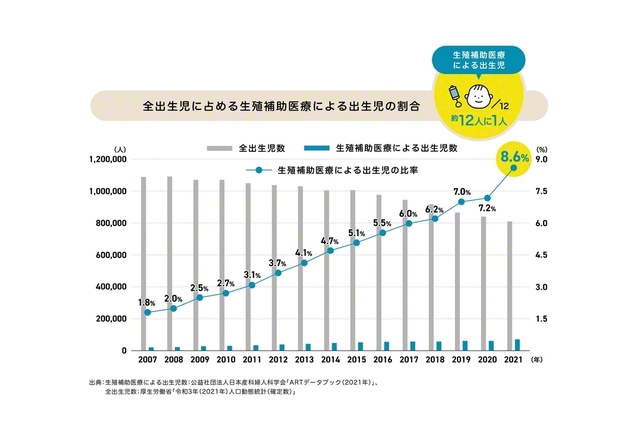

私が不妊治療に取り組んでいた頃は、「不妊治療」という言葉も広まっておらず、不妊は社会的にマイノリティーでした。しかし今では状況は大きく変わりました。不妊治療を行う夫婦も年々増えています。2022年に「生殖補助医療」(体外受精や顕微授精)によって生まれた子どもは、その年の出生数の約1割に達します。

その後、体外受精・顕微授精や胚移植を何度も行い、一度妊娠が判明するも流産になりました。さらに東日本大震災で福島の実家が被災。家の片付けを手伝いながら、「子どもが順調に成長できなかったのは、このためだったのかも」と、自分の中で整理をつけたりもしました。「もう授からなくてもいいのかも」と思い始めた頃、妊娠がわかり、44歳のときに子どもを授かることができました。

約6年間に及ぶ不妊治療は壮絶でした。そうした経験を生かせるのならと思い、Fineの一員になりました。

――Fineが設立されてからの20年間で、不妊を取り巻く状況はどのように変わりましたか。

私が不妊治療に取り組んでいた頃は、「不妊治療」という言葉も広まっておらず、不妊は社会的にマイノリティーでした。しかし今では状況は大きく変わりました。不妊治療を行う夫婦も年々増えています。2022年に「生殖補助医療」(体外受精や顕微授精)によって生まれた子どもは、その年の出生数の約1割に達します。

22年4月からの「不妊治療の保険適用」は大きな一歩だと思います。これまで全額自己負担だった、体外受精・顕微授精などの治療費が3割負担になりました。例えば、1回で約50万円かかった体外受精が、今では約15万で受けられます。当事者の経済的な負担が軽くなっただけでなく、心理的なハードルもかなり下がりました。

このように、不妊治療をサポートする制度は整備が進みました。しかし、不妊に関する正しい認識はまだ追いついていないように感じます。周囲に相談できず、孤独を感じる当事者も少なくありません。Fineが実施した当事者アンケートでは、約8割の人が「不妊治療のことを周囲に話しづらい」と感じていることがわかりました。

その中には、「人工的に妊娠させるの?」「そこまでするの?」や「体外受精で生まれた子どもは発達が遅い」など、無神経な言葉や偏見などに傷ついた方もいました。不妊治療について職場の上司から理解されないという悩みもよく聞きます。

「不妊」は、決して特別なことではありません。不妊が普通のこととして話せるように、当事者に寄り添い、不妊に関するさまざまな情報を発信していきたいと考えています。

22年4月からの「不妊治療の保険適用」は大きな一歩だと思います。これまで全額自己負担だった、体外受精・顕微授精などの治療費が3割負担になりました。例えば、1回で約50万円かかった体外受精が、今では約15万で受けられます。当事者の経済的な負担が軽くなっただけでなく、心理的なハードルもかなり下がりました。

このように、不妊治療をサポートする制度は整備が進みました。しかし、不妊に関する正しい認識はまだ追いついていないように感じます。周囲に相談できず、孤独を感じる当事者も少なくありません。Fineが実施した当事者アンケートでは、約8割の人が「不妊治療のことを周囲に話しづらい」と感じていることがわかりました。

その中には、「人工的に妊娠させるの?」「そこまでするの?」や「体外受精で生まれた子どもは発達が遅い」など、無神経な言葉や偏見などに傷ついた方もいました。不妊治療について職場の上司から理解されないという悩みもよく聞きます。

「不妊」は、決して特別なことではありません。不妊が普通のこととして話せるように、当事者に寄り添い、不妊に関するさまざまな情報を発信していきたいと考えています。

まずは気持ちを整理することから

まずは気持ちを整理することから

――Fineでは、設立当初から当事者へのカウンセリングに力を入れてきました。当事者の方と接する上で心がけていることはありますか。

不妊治療を受けている方には、さまざまな精神的負担がかかります。「子どもができるかもしれない」という期待。妊娠できなかったことがわかった時の悲しみ。「次は失敗したくない」という不安・焦り。不妊治療を受けている間は、こうした感情がループしているような状況です。

中には、妊娠しづらい自身の身体を「劣っている」「欠陥がある」と思い込み、自己嫌悪になる人もいます。本来であれば、そうした劣等感を抱く必要はないのですが。友達や親戚の子育ての話を聞いて素直に喜べず、そうした自分をさらに嫌いになってしまう。そんな“負のスパイラル”に陥ることも多々あります。

そうした声に対して、私たちは、具体的なアドバイスは極力しないようにしています。カウンセリングに来る方は、自分の気持ちに向き合えていない方が少なくありません。まずは相談者の話をしっかり聞き、気持ちを整理することを大切にしています。

――記者も昨年まで不妊治療に取り組んできました。パートナーを支えようという思いはあるものの、意識のズレや相手の気持ちに立つことの難しさを感じたりもしました。

同じように悩む男性は多いと思いますよ。不妊治療はどうしても精神的にも身体的にも、女性に負担が偏ってしまいます。

――Fineでは、設立当初から当事者へのカウンセリングに力を入れてきました。当事者の方と接する上で心がけていることはありますか。

不妊治療を受けている方には、さまざまな精神的負担がかかります。「子どもができるかもしれない」という期待。妊娠できなかったことがわかった時の悲しみ。「次は失敗したくない」という不安・焦り。不妊治療を受けている間は、こうした感情がループしているような状況です。

中には、妊娠しづらい自身の身体を「劣っている」「欠陥がある」と思い込み、自己嫌悪になる人もいます。本来であれば、そうした劣等感を抱く必要はないのですが。友達や親戚の子育ての話を聞いて素直に喜べず、そうした自分をさらに嫌いになってしまう。そんな“負のスパイラル”に陥ることも多々あります。

そうした声に対して、私たちは、具体的なアドバイスは極力しないようにしています。カウンセリングに来る方は、自分の気持ちに向き合えていない方が少なくありません。まずは相談者の話をしっかり聞き、気持ちを整理することを大切にしています。

――記者も昨年まで不妊治療に取り組んできました。パートナーを支えようという思いはあるものの、意識のズレや相手の気持ちに立つことの難しさを感じたりもしました。

同じように悩む男性は多いと思いますよ。不妊治療はどうしても精神的にも身体的にも、女性に負担が偏ってしまいます。

男性側にできることは、女性側の話を聞く時間をつくることだと思います。男性の中には女性から相談されたら「解決策を言わねばならない」と思う人がいます。ただ、女性としては、単に「話を聞いてもらいたい」だけの時もあります。そうした認識のズレで、もめてしまうケースは少なくないようです。なので、女性側の話を受け止めた上で、「自分に何かできることある?」と聞くなど、細やかなコミュニケーションが大切になってくると思います。

また、治療の年数が積み重なってくると、パートナーとの温度差が出てくる場合があります。女性からすると「自分ばかり頑張って夫は協力してくれない」、男性側からすると「こんなに頑張らなくちゃいけないんだっけ?」という具合です。原因はさまざまですが、不妊治療を始める段階で、夫婦でよく話し合っていないことが多いようです。

いざ治療が始まると、夫婦でじっくり話し合うことがなかなかできません。「子どもは何人ほしいか」「どのくらいのお金を不妊治療に使うか」「どの病院にするか」など、途中で変わってもいいので、方針を決めてから治療を始めることをおすすめします。

――ありがとうございます。「当事者への関わり方」という意味では、不妊を経験したことのない人がどのように当事者に接すればいいかわからないという声も聞きます。

人にもよると思いますが、「何かあったら言ってね」と伝えておくことが大切だと思います。ことあるごとに、こちらが状況を聞くのは、本人へのプレッシャーになってしまいます。向こうから話題に出さない限り、見守ることが望ましいでしょう。

歯がゆい気持ちになるかもしれませんが、当事者からすれば、「自分のことを気にかけてくれる」というメッセージがあるだけで安心につながります。そうした配慮が大切なのかもしれません。

男性側にできることは、女性側の話を聞く時間をつくることだと思います。男性の中には女性から相談されたら「解決策を言わねばならない」と思う人がいます。ただ、女性としては、単に「話を聞いてもらいたい」だけの時もあります。そうした認識のズレで、もめてしまうケースは少なくないようです。なので、女性側の話を受け止めた上で、「自分に何かできることある?」と聞くなど、細やかなコミュニケーションが大切になってくると思います。

また、治療の年数が積み重なってくると、パートナーとの温度差が出てくる場合があります。女性からすると「自分ばかり頑張って夫は協力してくれない」、男性側からすると「こんなに頑張らなくちゃいけないんだっけ?」という具合です。原因はさまざまですが、不妊治療を始める段階で、夫婦でよく話し合っていないことが多いようです。

いざ治療が始まると、夫婦でじっくり話し合うことがなかなかできません。「子どもは何人ほしいか」「どのくらいのお金を不妊治療に使うか」「どの病院にするか」など、途中で変わってもいいので、方針を決めてから治療を始めることをおすすめします。

――ありがとうございます。「当事者への関わり方」という意味では、不妊を経験したことのない人がどのように当事者に接すればいいかわからないという声も聞きます。

人にもよると思いますが、「何かあったら言ってね」と伝えておくことが大切だと思います。ことあるごとに、こちらが状況を聞くのは、本人へのプレッシャーになってしまいます。向こうから話題に出さない限り、見守ることが望ましいでしょう。

歯がゆい気持ちになるかもしれませんが、当事者からすれば、「自分のことを気にかけてくれる」というメッセージがあるだけで安心につながります。そうした配慮が大切なのかもしれません。

「子どもを授かること」だけが正解ではない

「子どもを授かること」だけが正解ではない

――不妊治療を受ける人は、さまざまな「選択」に迫られます。特に、「このまま治療を続けるべきか」「いつ不妊治療を終えるのか」は、本当に難しい選択だと思います。

皆さん、自分たちの子どもが欲しくて、治療の痛みやつらさに耐え、時間やお金を費やしてきています。10年近く治療を続けている人もいれば、治療費に300万円以上をかけている人もいます。そうした方にとって、「実子をあきらめる」という選択は、言葉にならないほどつらいものだと思います。

私たちは、「子どもを授かること」だけが正解だとは考えていません。不妊治療を経て、特別養子縁組で子どもを受け入れた方もいれば、夫婦二人で人生を歩んでいる方もいます。積極的に子どもを望まない夫婦も増えています。その選択に決して優劣はありません。

だからこそ大切なのは、当事者自らが「選択する」ことだと思います。自分が出した結論でなければ、どこかで当事者たちに後悔が残ってしまう。私たちもカウンセリングの際には、どのような選択肢があるかを一緒に考え、当事者の選択を後押しするよう心掛けています。

「子どもを授かれない」という現実を受け入れるのには時間がかかります。中には、「受け入れる」ことができずにいる人もいます。しかし、それは決して悪いことではありません。

――不妊治療を受ける人は、さまざまな「選択」に迫られます。特に、「このまま治療を続けるべきか」「いつ不妊治療を終えるのか」は、本当に難しい選択だと思います。

皆さん、自分たちの子どもが欲しくて、治療の痛みやつらさに耐え、時間やお金を費やしてきています。10年近く治療を続けている人もいれば、治療費に300万円以上をかけている人もいます。そうした方にとって、「実子をあきらめる」という選択は、言葉にならないほどつらいものだと思います。

私たちは、「子どもを授かること」だけが正解だとは考えていません。不妊治療を経て、特別養子縁組で子どもを受け入れた方もいれば、夫婦二人で人生を歩んでいる方もいます。積極的に子どもを望まない夫婦も増えています。その選択に決して優劣はありません。

だからこそ大切なのは、当事者自らが「選択する」ことだと思います。自分が出した結論でなければ、どこかで当事者たちに後悔が残ってしまう。私たちもカウンセリングの際には、どのような選択肢があるかを一緒に考え、当事者の選択を後押しするよう心掛けています。

「子どもを授かれない」という現実を受け入れるのには時間がかかります。中には、「受け入れる」ことができずにいる人もいます。しかし、それは決して悪いことではありません。

そうした方たちに対して、私たちにできるのは「居場所づくり」だと考えています。「Fine Spica(スピカ)」は、不妊を体験した後、子どものいない人生を歩んでいる方たちが参加するグループです。「仲間づくり」をテーマに、食事会などを定期的に行っています。参加者だけでなく、運営するスタッフも、不妊を経験して子どもを授からなかった人が担当しています。

不妊治療が終わると医師や看護師との関わりがなくなり、孤独になる人がいます。同じ経験をした人がいるということが、当事者にとって心の支えになっていると感じます。

――選択肢を知るという意味では、教育現場において、不妊治療や特別養子縁組などを知ってもらうことも大切なのかもしれません。

実際、不妊当事者の方から「学生の時に学校で教えてほしかった」と言われたことがあります。「親になること」が全てではないですが、不妊治療や特別養子縁組について、若い頃に知る機会があるといいなと思います。

昨年、東京都が主催する「都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業」の一環として、株式会社ベルタと協力して、都内の高校で「いのちの授業」という企画を行いました。

そうした方たちに対して、私たちにできるのは「居場所づくり」だと考えています。「Fine Spica(スピカ)」は、不妊を体験した後、子どものいない人生を歩んでいる方たちが参加するグループです。「仲間づくり」をテーマに、食事会などを定期的に行っています。参加者だけでなく、運営するスタッフも、不妊を経験して子どもを授からなかった人が担当しています。

不妊治療が終わると医師や看護師との関わりがなくなり、孤独になる人がいます。同じ経験をした人がいるということが、当事者にとって心の支えになっていると感じます。

――選択肢を知るという意味では、教育現場において、不妊治療や特別養子縁組などを知ってもらうことも大切なのかもしれません。

実際、不妊当事者の方から「学生の時に学校で教えてほしかった」と言われたことがあります。「親になること」が全てではないですが、不妊治療や特別養子縁組について、若い頃に知る機会があるといいなと思います。

昨年、東京都が主催する「都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業」の一環として、株式会社ベルタと協力して、都内の高校で「いのちの授業」という企画を行いました。

Fineの取り組みを紹介しながら、望んでも妊娠できないこと、流産や死産によって生まれない命もあることを伝えました。取り扱うテーマがテーマなだけに、恥ずかしがる生徒もいると思っていましたが、皆さん、真剣に話を聞いてくれました。

この「いのちの事業」は、単に不妊についての知識をインプットするだけでなく、「命の大切さ」を学ぶ機会になったと思います。今の若い世代は、自己肯定感が低いと言われます。しかし、たくさんのプロセスを経て生まれた命は、決して当たり前ではありません。だからこそ、自分のことをもっと大切にしてほしいですし、周りの家族・友達も大切にしてほしい。その思いは生徒の皆さんにも伝わったと思います。

不妊について向き合うことは、命の重さを知ることにつながります。私たちFineがNPO法人に認可されて、今年で20年になります。これからも不妊当事者に寄り添いながらも、「命の大切さ」を実感できる社会を目指して、活動を続けていきたいです。

Fineの取り組みを紹介しながら、望んでも妊娠できないこと、流産や死産によって生まれない命もあることを伝えました。取り扱うテーマがテーマなだけに、恥ずかしがる生徒もいると思っていましたが、皆さん、真剣に話を聞いてくれました。

この「いのちの事業」は、単に不妊についての知識をインプットするだけでなく、「命の大切さ」を学ぶ機会になったと思います。今の若い世代は、自己肯定感が低いと言われます。しかし、たくさんのプロセスを経て生まれた命は、決して当たり前ではありません。だからこそ、自分のことをもっと大切にしてほしいですし、周りの家族・友達も大切にしてほしい。その思いは生徒の皆さんにも伝わったと思います。

不妊について向き合うことは、命の重さを知ることにつながります。私たちFineがNPO法人に認可されて、今年で20年になります。これからも不妊当事者に寄り添いながらも、「命の大切さ」を実感できる社会を目指して、活動を続けていきたいです。

プロフィル

プロフィル

のそはら・やすえ 大手電機メーカーで22年間、販売促進や企画職に従事。約6年の不妊治療を経て出産した後、NPO法人Fineに参画。2022年に理事長に就任する。また、2015年には自身の子育ての経験から産後の父母をサポートする産後ドゥーラ事業「アリレーヴ」を立ち上げるなど、幅広い領域において女性をサポートする活動を行う。

※NPO法人Fineの公式サイトは、下記のURLからアクセスできます。

~現在・過去・未来の不妊体験者を支援する会~

https://j-fine.jp/

のそはら・やすえ 大手電機メーカーで22年間、販売促進や企画職に従事。約6年の不妊治療を経て出産した後、NPO法人Fineに参画。2022年に理事長に就任する。また、2015年には自身の子育ての経験から産後の父母をサポートする産後ドゥーラ事業「アリレーヴ」を立ち上げるなど、幅広い領域において女性をサポートする活動を行う。

※NPO法人Fineの公式サイトは、下記のURLからアクセスできます。

~現在・過去・未来の不妊体験者を支援する会~

https://j-fine.jp/

○オンラインイベントのお知らせ○

○オンラインイベントのお知らせ○

野曽原理事長を招いてオンラインイベントを開催します。不妊治療を考えている方、現在進行形の方など、ぜひご参加ください。男性の参加も可能です。

▼日時=9月13日(土)午前10時~11時

▼講師=NPO法人Fine野曽原理事長

▼開催形式=オンライン(Zoom)

▼参加方法=下記のURLからグーグルフォームで申し込み。完了後に事務局からメールでイベント情報が届きます。

▼内容(予定)=①野曽原理事長のお話(約30分)②質問タイム(約20分) ※応募フォームから事前に質問を受け付けます。当日も、チャット機能を使って質問できます。

併せて、不妊治療を経験した方の〈声〉を募集します。治療の経験や悩み、心の支えになったエピソードなど、率直な思いをお寄せください。読者と一緒に「子どもを授かることの意味」「子どものいない人生」なども考えたいと思います。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_rE-hUGe6gOBhVelcbmx_zxc7IYCU39C-bDeQ5svl8Ay2Og/viewform?usp=sharing&ouid=104668356039956572840

野曽原理事長を招いてオンラインイベントを開催します。不妊治療を考えている方、現在進行形の方など、ぜひご参加ください。男性の参加も可能です。

▼日時=9月13日(土)午前10時~11時

▼講師=NPO法人Fine野曽原理事長

▼開催形式=オンライン(Zoom)

▼参加方法=下記のURLからグーグルフォームで申し込み。完了後に事務局からメールでイベント情報が届きます。

▼内容(予定)=①野曽原理事長のお話(約30分)②質問タイム(約20分) ※応募フォームから事前に質問を受け付けます。当日も、チャット機能を使って質問できます。

併せて、不妊治療を経験した方の〈声〉を募集します。治療の経験や悩み、心の支えになったエピソードなど、率直な思いをお寄せください。読者と一緒に「子どもを授かることの意味」「子どものいない人生」なども考えたいと思います。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_rE-hUGe6gOBhVelcbmx_zxc7IYCU39C-bDeQ5svl8Ay2Og/viewform?usp=sharing&ouid=104668356039956572840