〈戦後80年〉 特別対談㊤ 作家・佐藤優氏×歴史小説家・安部龍太郎氏

〈戦後80年〉 特別対談㊤ 作家・佐藤優氏×歴史小説家・安部龍太郎氏

2025年8月2日

- 二度と戦争を起こさせない。

- 歴史を学び未来への教訓に

- 二度と戦争を起こさせない。

- 歴史を学び未来への教訓に

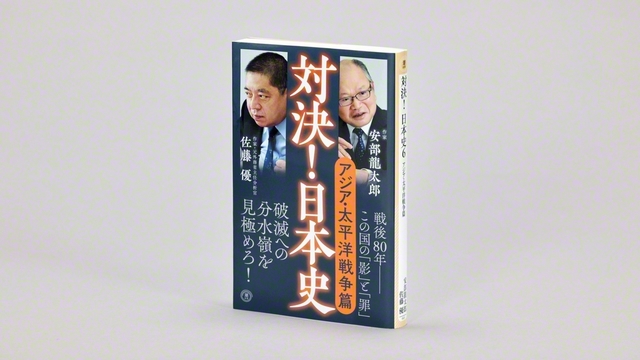

日本と連合国による「アジア・太平洋戦争」の終結から80年。歴史小説家の安部龍太郎氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が、世界における日本史をひもとく『対決! 日本史』シリーズ(潮新書)では、このほど、第6巻「アジア・太平洋戦争篇」が発刊されました。「新しい戦前」とも指摘される今、戦争の教訓に何を学ぶべきか――。安部氏と佐藤氏が語り合いました。

日本と連合国による「アジア・太平洋戦争」の終結から80年。歴史小説家の安部龍太郎氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が、世界における日本史をひもとく『対決! 日本史』シリーズ(潮新書)では、このほど、第6巻「アジア・太平洋戦争篇」が発刊されました。「新しい戦前」とも指摘される今、戦争の教訓に何を学ぶべきか――。安部氏と佐藤氏が語り合いました。

――『対決! 日本史』シリーズの最初の対談が行われたのは、2019年です。6年間にわたって、世界における日本史を振り返ってこられました。改めて、歴史を学ぶ意義はどこにあるとお考えですか。

〈安部龍太郎〉

「温故知新」という言葉がありますね。「古きをたずねて新しきを知る」、つまり、過去の事例や先人の知恵に学び、目の前の問題の解決に生かしていく姿勢を表す言葉です。

歴史を学ぶ上でも、出来事や人名をただ暗記するのではなく、現在や未来を考えるための指標を得ようとする姿勢が大事だと思います。

人間には約37兆の細胞があるとされ、一つ一つの細胞が遺伝子の情報に基づいて機能しています。そして遺伝子の中に、遺伝情報として人類の進化の痕跡が残されている。今を生きている全ての人に親がいて、その親にもまた親がいることを考えれば、私たちには、“人類誕生以来の歴史”が刻み込まれているともいえると思うのです。

歴史を学ぶことは、自分自身を知り、人類が生きてきた行動原理を理解することでもあると思います。

〈佐藤優〉

安部さんの歴史観には、歴史を民衆に取り戻すという視点が一貫しています。シリーズを通じて、私はその姿勢に大いに感銘を受けてきました。

「温故知新」と聞いて思い起こすのは、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマス氏が述べた「未来としての過去」という考え方です。

冷戦後の世界ではそれまでの秩序が崩壊し、理想とすべきモデルが同時代には見当たらない。ゆえに、現代社会が目指すべき未来のモデルを、過去の中から見つけてくればいいと彼は言いました。過去をどう記憶し、解釈し、継承するかによって、未来のあり方は決定づけられるということです。

ただし、そこには危険性もあることを、ハーバーマス氏は理解しています。過去のナショナリズム的な歴史を選択的に取り入れてしまえば、“われわれは偉大な民族であるが、他の民族によって権利を侵害されてきた”というような排外主義に通ずる物語が、現代によみがえる可能性が高くなるからです。

そして事実、今日の世界でこうした思想が台頭してしまっていることは、憂うべき事態です。

〈安部〉

ヒトラーは、偉大なドイツの復活を叫び、純血のアーリア人種の優位性を唱えました。それが、ユダヤ人の大量虐殺につながりました。また、日本では、初代天皇の即位2600年に当たるとされた1940年、記念行事を盛大に行い、天皇のもとに全世界を一つの家とする「八紘一宇」というスローガンが広がりました。

「神の国・日本が東アジアの盟主になる」との大義名分をつくり出し、それが、悲惨な戦争につながったのです。

〈佐藤〉

為政者らによって、何度も歴史が悪用されたことを忘れてはいけません。

最近の日本でも、耳を疑うような歴史解釈をしている政治家が見受けられます。差別や偏見と闘ってきたような人物であったとしても、気付かぬうちに偏った歴史認識に陥っているのです。

歴史を学ぶ重要性は、誰もが賛同するものです。書店に行けば、歴史に関する書籍がずらりと並んでいます。しかし重要なのは、「何を」「どう」学ぶかなのです。この点を、私たちの対談でも繰り返し確認してきました。

――『対決! 日本史』シリーズの最初の対談が行われたのは、2019年です。6年間にわたって、世界における日本史を振り返ってこられました。改めて、歴史を学ぶ意義はどこにあるとお考えですか。

〈安部龍太郎〉

「温故知新」という言葉がありますね。「古きをたずねて新しきを知る」、つまり、過去の事例や先人の知恵に学び、目の前の問題の解決に生かしていく姿勢を表す言葉です。

歴史を学ぶ上でも、出来事や人名をただ暗記するのではなく、現在や未来を考えるための指標を得ようとする姿勢が大事だと思います。

人間には約37兆の細胞があるとされ、一つ一つの細胞が遺伝子の情報に基づいて機能しています。そして遺伝子の中に、遺伝情報として人類の進化の痕跡が残されている。今を生きている全ての人に親がいて、その親にもまた親がいることを考えれば、私たちには、“人類誕生以来の歴史”が刻み込まれているともいえると思うのです。

歴史を学ぶことは、自分自身を知り、人類が生きてきた行動原理を理解することでもあると思います。

〈佐藤優〉

安部さんの歴史観には、歴史を民衆に取り戻すという視点が一貫しています。シリーズを通じて、私はその姿勢に大いに感銘を受けてきました。

「温故知新」と聞いて思い起こすのは、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマス氏が述べた「未来としての過去」という考え方です。

冷戦後の世界ではそれまでの秩序が崩壊し、理想とすべきモデルが同時代には見当たらない。ゆえに、現代社会が目指すべき未来のモデルを、過去の中から見つけてくればいいと彼は言いました。過去をどう記憶し、解釈し、継承するかによって、未来のあり方は決定づけられるということです。

ただし、そこには危険性もあることを、ハーバーマス氏は理解しています。過去のナショナリズム的な歴史を選択的に取り入れてしまえば、“われわれは偉大な民族であるが、他の民族によって権利を侵害されてきた”というような排外主義に通ずる物語が、現代によみがえる可能性が高くなるからです。

そして事実、今日の世界でこうした思想が台頭してしまっていることは、憂うべき事態です。

〈安部〉

ヒトラーは、偉大なドイツの復活を叫び、純血のアーリア人種の優位性を唱えました。それが、ユダヤ人の大量虐殺につながりました。また、日本では、初代天皇の即位2600年に当たるとされた1940年、記念行事を盛大に行い、天皇のもとに全世界を一つの家とする「八紘一宇」というスローガンが広がりました。

「神の国・日本が東アジアの盟主になる」との大義名分をつくり出し、それが、悲惨な戦争につながったのです。

〈佐藤〉

為政者らによって、何度も歴史が悪用されたことを忘れてはいけません。

最近の日本でも、耳を疑うような歴史解釈をしている政治家が見受けられます。差別や偏見と闘ってきたような人物であったとしても、気付かぬうちに偏った歴史認識に陥っているのです。

歴史を学ぶ重要性は、誰もが賛同するものです。書店に行けば、歴史に関する書籍がずらりと並んでいます。しかし重要なのは、「何を」「どう」学ぶかなのです。この点を、私たちの対談でも繰り返し確認してきました。

安部氏と佐藤氏がアジア・太平洋戦争について語り合った『対決! 日本史』第6巻

安部氏と佐藤氏がアジア・太平洋戦争について語り合った『対決! 日本史』第6巻

――歴史を捉える際に、お二人が大切にしているのはどのような視点ですか。

〈安部〉

定説や常識にとらわれず、時に疑問も持ちながら、冷静に歴史を見つめることです。例えば、戦前の日本とアメリカの間に、圧倒的な軍事力の差があったのは確かです。しかし、「アメリカ相手に無謀な戦争を挑んだ」「日本はバカなことをした」と片付けるだけで、思考停止していいものなのか。

対談に向けて資料を読み込むうちに、私は、日本は正常な判断力を失って軍国主義に突き進んだわけではないと思うようになりました。日独伊三国同盟や日ソ中立条約など、連合国軍との対決に備えて、着々と準備をしていたことが分かったのです。

私の父は南京戦に従軍していますが、その父が、「大東亜解放の使命によって戦う」といった詩を書き残していたのですね。その考え方が正しいとは言いませんが、少なくとも、父をはじめ軍人たちには勝算があった。でなくては、この意識は成り立ちません。このように考えることで、戦争に熱狂した日本人の心情に迫ることができると思うのです。

〈佐藤〉

アジア・太平洋戦争を見る上では、世界的な枠組みで考えることも重要です。

イギリスはインドを植民地とし、さらにインドの兵隊を中国人と戦わせ、権益を拡大していた。アジア同士で戦わせ、自らは利を得ていたのです。そしてアメリカは、帝国主義で発展していくヨーロッパを見て、戦争を起こし、フィリピンを植民地化していきます。すると「欧米に挑み、アジアを植民地支配から解放する」との考えが、日本にとっては理屈が通っていたと見ることも可能なのです。

侵略や戦争は肯定し得ないものですが、歴史を正確に把握するためには、俯瞰的な視点が必要です。

私の父も日本軍に徴兵され、陸軍航空隊として南京にいました。私の父も安部さんのお父さまも、凄惨な戦争現場を目の当たりにした、多くの軍人たちの一部です。

〈安部〉

ほとんどの兵隊は、好んで戦地に来たわけではなかったはずです。赤紙(召集令状)を受け取り、絶望する気持ちで戦場に向かった。

〈佐藤〉

「殺すか殺されるか」という状況に追い込まれた兵士たちの心情は、想像を絶します。彼らは、加害者であると同時に被害者でもある。そうした状況を生み出すのが、戦争です。だからこそ、戦争を二度と起こさせてはいけない。この点に何度も立ち返るのが、歴史を振り返る一番の眼目なのです。

――歴史を捉える際に、お二人が大切にしているのはどのような視点ですか。

〈安部〉

定説や常識にとらわれず、時に疑問も持ちながら、冷静に歴史を見つめることです。例えば、戦前の日本とアメリカの間に、圧倒的な軍事力の差があったのは確かです。しかし、「アメリカ相手に無謀な戦争を挑んだ」「日本はバカなことをした」と片付けるだけで、思考停止していいものなのか。

対談に向けて資料を読み込むうちに、私は、日本は正常な判断力を失って軍国主義に突き進んだわけではないと思うようになりました。日独伊三国同盟や日ソ中立条約など、連合国軍との対決に備えて、着々と準備をしていたことが分かったのです。

私の父は南京戦に従軍していますが、その父が、「大東亜解放の使命によって戦う」といった詩を書き残していたのですね。その考え方が正しいとは言いませんが、少なくとも、父をはじめ軍人たちには勝算があった。でなくては、この意識は成り立ちません。このように考えることで、戦争に熱狂した日本人の心情に迫ることができると思うのです。

〈佐藤〉

アジア・太平洋戦争を見る上では、世界的な枠組みで考えることも重要です。

イギリスはインドを植民地とし、さらにインドの兵隊を中国人と戦わせ、権益を拡大していた。アジア同士で戦わせ、自らは利を得ていたのです。そしてアメリカは、帝国主義で発展していくヨーロッパを見て、戦争を起こし、フィリピンを植民地化していきます。すると「欧米に挑み、アジアを植民地支配から解放する」との考えが、日本にとっては理屈が通っていたと見ることも可能なのです。

侵略や戦争は肯定し得ないものですが、歴史を正確に把握するためには、俯瞰的な視点が必要です。

私の父も日本軍に徴兵され、陸軍航空隊として南京にいました。私の父も安部さんのお父さまも、凄惨な戦争現場を目の当たりにした、多くの軍人たちの一部です。

〈安部〉

ほとんどの兵隊は、好んで戦地に来たわけではなかったはずです。赤紙(召集令状)を受け取り、絶望する気持ちで戦場に向かった。

〈佐藤〉

「殺すか殺されるか」という状況に追い込まれた兵士たちの心情は、想像を絶します。彼らは、加害者であると同時に被害者でもある。そうした状況を生み出すのが、戦争です。だからこそ、戦争を二度と起こさせてはいけない。この点に何度も立ち返るのが、歴史を振り返る一番の眼目なのです。

小説は心を描く

小説は心を描く

――対談では、さまざまな「歴史のif(もしも)」を巡って語り合われています。

〈安部〉

例えば、ドイツ軍がソ連に侵攻した時(1941年6月22日)が、日米開戦を避けるチャンスでした。近衛文麿首相がルーズベルト米大統領との直接会談に臨めば、日米戦争は回避できたはずだというのが私の考えです。

〈佐藤〉

盧溝橋事件(37年7月、注1)が起きた後、近衛が蔣介石(注2)とのトップ会談に臨んでいれば、大規模戦争は防ぐことができたという「if」も語り合いました。会談が実現すれば、日中戦争も、その後のアジア・太平洋戦争も、沖縄戦も、広島・長崎への原爆投下もなかったかもしれない。この点に学ぶ教訓は、たとえ国家間の関係が不安定であろうとも、トップ同士が会談に臨むチャンネルを、常に維持していくことの大切さです。

こうした想像力を働かせるのも、戦争を二度と起こさせないためです。

〈安部〉

私は歴史小説家ですので、想像を広げながら歴史を書きます。その中心にあるのは、人間に対する興味です。それぞれの時代で、興味深い生き方をしている人物を掘り下げてきました。

すると、2000年ほどの時代の隔たりは、大きな意味はないという感覚にもなります。ソクラテスは鋭い議論をしていたな、今の私では太刀打ちできないな、と思いをはせる時、私はソクラテスと同時代に生きている感覚になるわけですね。

人類が常に進歩してきたというのは、錯覚なのかもしれない。私たちは、昔も今も同じように暮らしているのではないか。そう思うようになりました。

〈佐藤〉

非常に興味深いです。事実を追うだけの歴史家には、人間の心は描けません。小説家だからこそ、描ける歴史があるわけです。

池田大作先生は、小説『新・人間革命』を書き起こす際、「私の足跡を記せる人はいても、私の心までは描けない」とつづられました。『人間革命』『新・人間革命』が、小説という形をとっている意義の一つは、この点にあるのでしょう。

小説という文学形態を、カノン(正典)たる精神の正史に位置付けている教団を、私は他に知りません。そこには物語があり、過去との対話、自分との対話が繰り広げられます。心揺さぶる人間への着目は、やはり小説でないとできないと思うのですね。

〈安部〉

今まで存在していたものが、突然崩れ去ってしまうことがあります。まさしく私たちは、コロナ禍やウクライナ危機、中東情勢などに直面し、当たり前だった価値観をもう一度つくり直さなければならない状況の中で、戦後80年を迎えています。

どう生きればいいのかと苦悩もしますが、これまで小説の舞台にしてきたどんな時代にも、現代に示唆を与える人物がいました。小説を通して、そうした人物の物語に向き合うことができます。

〈佐藤〉

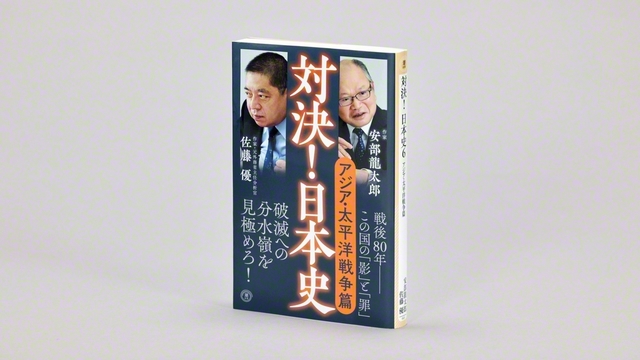

先日、創価学会の沖縄研修道場で、「沖縄戦の絵」を見ました。若い女性がスパイの容疑をかけられ、日本軍に暴行されている絵などがありました。

これまで、沖縄戦の史料として残っていたのは、日本軍や米軍の戦争記録であり、不都合な真実は残されていませんでした。

「沖縄戦の絵」は、そこから抜け落ちてしまう事実を描いています。それは、歴史の実証性や正確性とは別次元において、心で見た情景を描いた「真実」です。こうした一人一人に刻み込まれた歴史を、丁寧に掘り返していく作業は大切だと感じています。

――対談では、さまざまな「歴史のif(もしも)」を巡って語り合われています。

〈安部〉

例えば、ドイツ軍がソ連に侵攻した時(1941年6月22日)が、日米開戦を避けるチャンスでした。近衛文麿首相がルーズベルト米大統領との直接会談に臨めば、日米戦争は回避できたはずだというのが私の考えです。

〈佐藤〉

盧溝橋事件(37年7月、注1)が起きた後、近衛が蔣介石(注2)とのトップ会談に臨んでいれば、大規模戦争は防ぐことができたという「if」も語り合いました。会談が実現すれば、日中戦争も、その後のアジア・太平洋戦争も、沖縄戦も、広島・長崎への原爆投下もなかったかもしれない。この点に学ぶ教訓は、たとえ国家間の関係が不安定であろうとも、トップ同士が会談に臨むチャンネルを、常に維持していくことの大切さです。

こうした想像力を働かせるのも、戦争を二度と起こさせないためです。

〈安部〉

私は歴史小説家ですので、想像を広げながら歴史を書きます。その中心にあるのは、人間に対する興味です。それぞれの時代で、興味深い生き方をしている人物を掘り下げてきました。

すると、2000年ほどの時代の隔たりは、大きな意味はないという感覚にもなります。ソクラテスは鋭い議論をしていたな、今の私では太刀打ちできないな、と思いをはせる時、私はソクラテスと同時代に生きている感覚になるわけですね。

人類が常に進歩してきたというのは、錯覚なのかもしれない。私たちは、昔も今も同じように暮らしているのではないか。そう思うようになりました。

〈佐藤〉

非常に興味深いです。事実を追うだけの歴史家には、人間の心は描けません。小説家だからこそ、描ける歴史があるわけです。

池田大作先生は、小説『新・人間革命』を書き起こす際、「私の足跡を記せる人はいても、私の心までは描けない」とつづられました。『人間革命』『新・人間革命』が、小説という形をとっている意義の一つは、この点にあるのでしょう。

小説という文学形態を、カノン(正典)たる精神の正史に位置付けている教団を、私は他に知りません。そこには物語があり、過去との対話、自分との対話が繰り広げられます。心揺さぶる人間への着目は、やはり小説でないとできないと思うのですね。

〈安部〉

今まで存在していたものが、突然崩れ去ってしまうことがあります。まさしく私たちは、コロナ禍やウクライナ危機、中東情勢などに直面し、当たり前だった価値観をもう一度つくり直さなければならない状況の中で、戦後80年を迎えています。

どう生きればいいのかと苦悩もしますが、これまで小説の舞台にしてきたどんな時代にも、現代に示唆を与える人物がいました。小説を通して、そうした人物の物語に向き合うことができます。

〈佐藤〉

先日、創価学会の沖縄研修道場で、「沖縄戦の絵」を見ました。若い女性がスパイの容疑をかけられ、日本軍に暴行されている絵などがありました。

これまで、沖縄戦の史料として残っていたのは、日本軍や米軍の戦争記録であり、不都合な真実は残されていませんでした。

「沖縄戦の絵」は、そこから抜け落ちてしまう事実を描いています。それは、歴史の実証性や正確性とは別次元において、心で見た情景を描いた「真実」です。こうした一人一人に刻み込まれた歴史を、丁寧に掘り返していく作業は大切だと感じています。

創価学会の沖縄研修道場に常設されている「沖縄戦の絵」展

創価学会の沖縄研修道場に常設されている「沖縄戦の絵」展

根本の価値観

根本の価値観

――平和と共生の姿勢とは対極にあるような、排外主義的な主張が強まる昨今の風潮に、私たちはどう向き合うべきでしょうか。

〈佐藤〉

初代会長の牧口常三郎先生と同時代を生きた人物に、日蓮主義者の田中智学(注3)がいます。「八紘一宇」という言葉は田中によって造語されました。その田中を仏教の師と仰いだ石原莞爾(注4)は、いつしか日蓮主義をねじ曲げて解釈し、海外侵略を正当化するイデオロギーを生み出しました。

同じく日蓮の思想を深めた牧口会長が、日本の軍国主義に抗して投獄されながらも、平和の信念を貫いた一方で、石原のように極論を唱えた人物もいたのです。

もっとも正しい真理のすぐ横に、もっとも危険なものが潜んでいる。私が信奉するキリスト教でも、そう説きます。しかしそれは、他者の尊厳を踏みにじろうとする勢力が強いのであれば、他者の幸福に尽くす人たちの輪も大きいということです。そう信じて行動することが肝要です。

〈安部〉

対談の中で私は、日本がアジア・太平洋戦争へと破滅の道を突き進んだ要因を、端的に四つ、挙げています。①天皇を理由とした同調圧力、②権威・権力に弱い国民性、③正義を貫く信仰と信念の欠如、④正義を貫く歴史観の欠如です。

これらは現代にも通底するものであり、紛争、温暖化、食糧難、水不足などの地球的危機となって姿を現しています。私たちはまだ、これらを克服する道半ばにいます。

〈佐藤〉

ウクライナ危機が勃発した際、当事国の一方を非難するのではなく、双方の人々の命を守るために、即時停戦を訴えたのが「聖教新聞」「潮」「第三文明」などの新聞や雑誌です。「命は何よりも尊い」という当たり前の真理を、建前ではなく根本の価値観として、創価学会は掲げてきました。

危機の時代には、価値観の転倒が起こります。アジア・太平洋戦争では「平和のために戦争に勝ち抜く」という言説が、真理かのようにまかり通った。それは、人々を高揚させ、扇動するような説法によって広まったわけです。

歴史を学べば、そうした扇動による群衆動員が、極めて危険な方向に向かいがちであることが分かります。

目立たなくとも、座談や対話こそが、平和をつくる法則です。それを地道に広げていくことが、今の時代に求められています。

「新しい戦前」を「新しい戦中」にしないために――。㊦では、思想と宗教の役割などを語っていただきました。

㊦の記事はこちら。

――平和と共生の姿勢とは対極にあるような、排外主義的な主張が強まる昨今の風潮に、私たちはどう向き合うべきでしょうか。

〈佐藤〉

初代会長の牧口常三郎先生と同時代を生きた人物に、日蓮主義者の田中智学(注3)がいます。「八紘一宇」という言葉は田中によって造語されました。その田中を仏教の師と仰いだ石原莞爾(注4)は、いつしか日蓮主義をねじ曲げて解釈し、海外侵略を正当化するイデオロギーを生み出しました。

同じく日蓮の思想を深めた牧口会長が、日本の軍国主義に抗して投獄されながらも、平和の信念を貫いた一方で、石原のように極論を唱えた人物もいたのです。

もっとも正しい真理のすぐ横に、もっとも危険なものが潜んでいる。私が信奉するキリスト教でも、そう説きます。しかしそれは、他者の尊厳を踏みにじろうとする勢力が強いのであれば、他者の幸福に尽くす人たちの輪も大きいということです。そう信じて行動することが肝要です。

〈安部〉

対談の中で私は、日本がアジア・太平洋戦争へと破滅の道を突き進んだ要因を、端的に四つ、挙げています。①天皇を理由とした同調圧力、②権威・権力に弱い国民性、③正義を貫く信仰と信念の欠如、④正義を貫く歴史観の欠如です。

これらは現代にも通底するものであり、紛争、温暖化、食糧難、水不足などの地球的危機となって姿を現しています。私たちはまだ、これらを克服する道半ばにいます。

〈佐藤〉

ウクライナ危機が勃発した際、当事国の一方を非難するのではなく、双方の人々の命を守るために、即時停戦を訴えたのが「聖教新聞」「潮」「第三文明」などの新聞や雑誌です。「命は何よりも尊い」という当たり前の真理を、建前ではなく根本の価値観として、創価学会は掲げてきました。

危機の時代には、価値観の転倒が起こります。アジア・太平洋戦争では「平和のために戦争に勝ち抜く」という言説が、真理かのようにまかり通った。それは、人々を高揚させ、扇動するような説法によって広まったわけです。

歴史を学べば、そうした扇動による群衆動員が、極めて危険な方向に向かいがちであることが分かります。

目立たなくとも、座談や対話こそが、平和をつくる法則です。それを地道に広げていくことが、今の時代に求められています。

「新しい戦前」を「新しい戦中」にしないために――。㊦では、思想と宗教の役割などを語っていただきました。

㊦の記事はこちら。

注1=盧溝橋事件 1937年7月7日夜、北京郊外の盧溝橋付近で日中両軍の間に起こった衝突事件。日中全面戦争の発火点となった。

注2=蔣介石 1887年~1975年。1911年、中国の辛亥革命に参加後、軍人として台頭し、28年、南京国民政府の主席に就任。一時は中国の統治者となるが、大戦後、共産党との内戦に敗れ、台湾に退いた。

注3=田中智学 1861年~1939年。日蓮宗(身延派)の寺院で得度するが、後に還俗して立正安国会、国柱会などを組織。日蓮主義の思想を国家主義に結びつけた。『宗門之維新』などの著作は、日蓮系の僧俗に影響を与えた。

注4=石原莞爾 1889年~1949年。軍人。満州事変を主導した。国柱会に入り、田中智学の影響を受ける。著書に『最終戦争論』など。

注1=盧溝橋事件 1937年7月7日夜、北京郊外の盧溝橋付近で日中両軍の間に起こった衝突事件。日中全面戦争の発火点となった。

注2=蔣介石 1887年~1975年。1911年、中国の辛亥革命に参加後、軍人として台頭し、28年、南京国民政府の主席に就任。一時は中国の統治者となるが、大戦後、共産党との内戦に敗れ、台湾に退いた。

注3=田中智学 1861年~1939年。日蓮宗(身延派)の寺院で得度するが、後に還俗して立正安国会、国柱会などを組織。日蓮主義の思想を国家主義に結びつけた。『宗門之維新』などの著作は、日蓮系の僧俗に影響を与えた。

注4=石原莞爾 1889年~1949年。軍人。満州事変を主導した。国柱会に入り、田中智学の影響を受ける。著書に『最終戦争論』など。

さとう・まさる 1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在イギリス大使館、在ロシア大使館の勤務を経て、外務省国際情報局で主任分析官として活躍。『国家の罠』『自壊する帝国』など著書多数。

さとう・まさる 1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在イギリス大使館、在ロシア大使館の勤務を経て、外務省国際情報局で主任分析官として活躍。『国家の罠』『自壊する帝国』など著書多数。

あべ・りゅうたろう 1955年、福岡県生まれ。久留米工業高等専門学校機械工学科卒業。東京都大田区役所に勤務し、図書館司書として働きながら小説を執筆。90年に『血の日本史』で作家デビュー。2013年に『等伯』で直木賞受賞。

あべ・りゅうたろう 1955年、福岡県生まれ。久留米工業高等専門学校機械工学科卒業。東京都大田区役所に勤務し、図書館司書として働きながら小説を執筆。90年に『血の日本史』で作家デビュー。2013年に『等伯』で直木賞受賞。

記事の感想をこちらからお寄せください。

記事の感想をこちらからお寄せください。

音声読み上げ