〈防災――身を守る行動〉 ここから未来を開く 宮城・大川小学校のこと 東日本大震災からの学び

〈防災――身を守る行動〉 ここから未来を開く 宮城・大川小学校のこと 東日本大震災からの学び

2025年3月2日

「大川伝承の会」共同代表

佐藤敏郎さん

「大川伝承の会」共同代表

佐藤敏郎さん

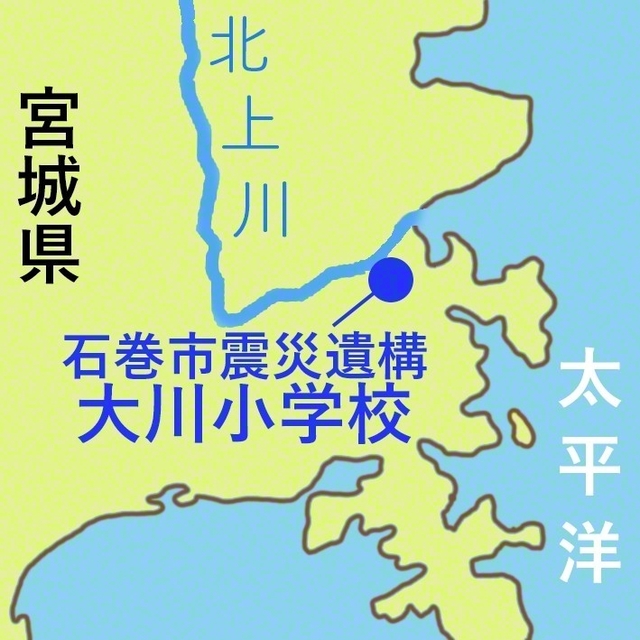

東日本大震災から間もなく14年。宮城県石巻市立の大川小学校では、津波によって児童74人、教職員10人の尊い命が奪われました。学校管理下での大惨事となり、2018年に閉校。校舎は震災遺構として、21年から一般公開されています。当時、大川小学校の6年生だった次女を亡くした佐藤敏郎さんは震災後、「大川伝承の会」を立ち上げ、語り部として各地で防災意識の向上に尽力してきました。あの日の出来事、そこからの学びについて語ってもらいます。

東日本大震災から間もなく14年。宮城県石巻市立の大川小学校では、津波によって児童74人、教職員10人の尊い命が奪われました。学校管理下での大惨事となり、2018年に閉校。校舎は震災遺構として、21年から一般公開されています。当時、大川小学校の6年生だった次女を亡くした佐藤敏郎さんは震災後、「大川伝承の会」を立ち上げ、語り部として各地で防災意識の向上に尽力してきました。あの日の出来事、そこからの学びについて語ってもらいます。

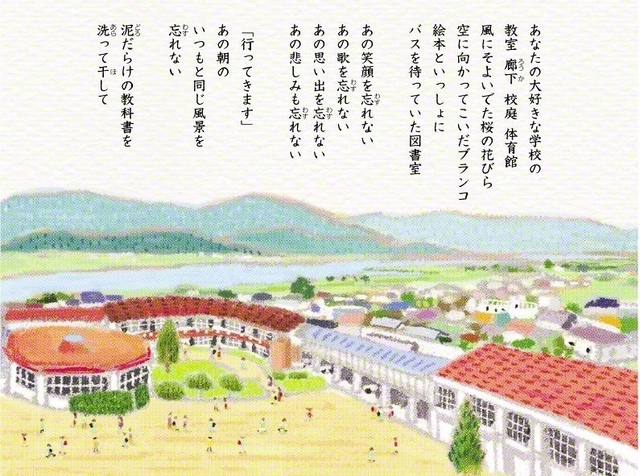

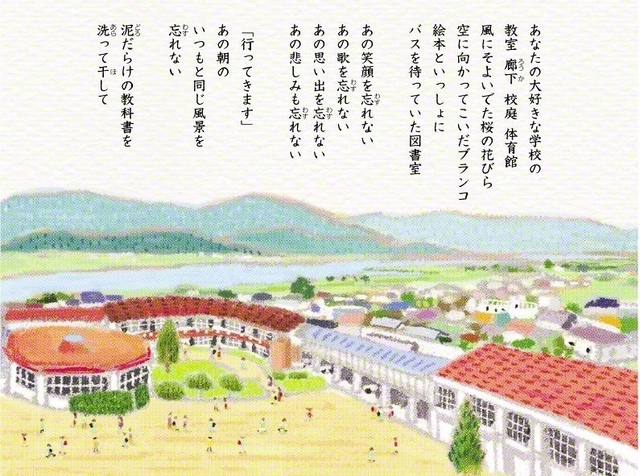

詩・佐藤敏郎さん、イラストは斉藤みおさん

詩・佐藤敏郎さん、イラストは斉藤みおさん

あの日の出来事

あの日の出来事

娘の小学校の卒業式を間近に控えていた時でした。3月11日は中学校の制服が出来上がる日。下校したら、娘は祖父母と一緒に制服を受け取りに行こうと考えていました。

しかし、残念ながら、娘は中学校の制服を着ることができませんでした。小学6年生であれば、卒業式があって、中学校の入学式がある。当たり前の日常です。

特別ではない日に、特別ではない場所に災害はやってきます。

あの日、隣町の女川第一中学校で教師をしていた私は、生徒と一緒に高台に避難し、流されていく町をぼうぜんと見ていました。

13日の午後、妻と高校生の息子が、中学校まで会いに来てくれました。私は心配させないように笑顔で迎えました。「俺は大丈夫だよ! どうしたの」と。

すると、妻は「みずほの遺体が上がったの」と言いました。全く想像していなかった私は、何を言われたか……涙も出ませんでした。一方で妻は、その瞬間に泣き崩れました。私に伝えないといけないと思って、がれきだらけの道を何時間も歩いて来てくれたわけです。

娘の小学校の卒業式を間近に控えていた時でした。3月11日は中学校の制服が出来上がる日。下校したら、娘は祖父母と一緒に制服を受け取りに行こうと考えていました。

しかし、残念ながら、娘は中学校の制服を着ることができませんでした。小学6年生であれば、卒業式があって、中学校の入学式がある。当たり前の日常です。

特別ではない日に、特別ではない場所に災害はやってきます。

あの日、隣町の女川第一中学校で教師をしていた私は、生徒と一緒に高台に避難し、流されていく町をぼうぜんと見ていました。

13日の午後、妻と高校生の息子が、中学校まで会いに来てくれました。私は心配させないように笑顔で迎えました。「俺は大丈夫だよ! どうしたの」と。

すると、妻は「みずほの遺体が上がったの」と言いました。全く想像していなかった私は、何を言われたか……涙も出ませんでした。一方で妻は、その瞬間に泣き崩れました。私に伝えないといけないと思って、がれきだらけの道を何時間も歩いて来てくれたわけです。

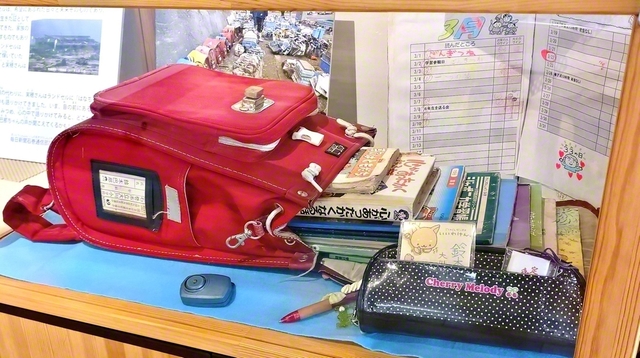

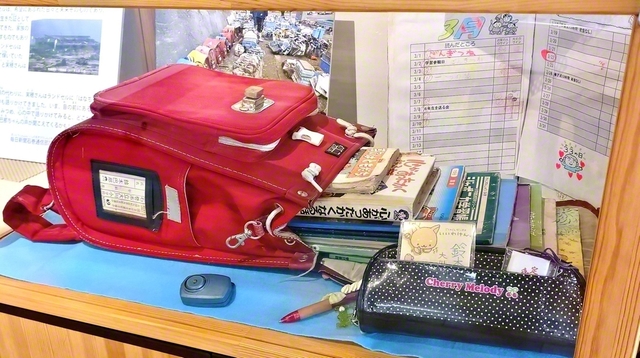

大川震災伝承館に展示されているランドセル。読んでいた本などが入ったまま

大川震災伝承館に展示されているランドセル。読んでいた本などが入ったまま

翌朝、大川小学校に向かいました。あと1キロで小学校という所に来ると、堤防が壊れ、家も道路もなく、一面が海になっていました。車から降りて、小型の船で現地へ。泥だらけのランドセルが山積みになっていました。

その前には、ブルーシートが敷いてあり、下に子どもたちがいるわけです。それは忘れられないし、忘れてはいけないと思って、いつも話します。

うちの子は、家で眠っているのと同じ顔をしていました。「みずほ」と呼べば、返事をしてくれそうだし、触れば、「お父さん、くすぐったいからやめて」と笑ってくれそうだったので、何回も呼んで、何十回も触りました。

並べられているのは、みんな知っている子ですよ。みんな家に連れて帰れない。遺体安置所に運ばないといけないわけです。

でも、橋は切れているし、道路もないし、消防隊もすぐに来られない。だから、土手に並べるしかない。私たちが着いてからも次々に子どもたちが運ばれてきました。

大川小学校の児童は74人が犠牲になりました。そのうち4人が行方不明です。14年たっても、わが子を捜している親がいるということです。

翌朝、大川小学校に向かいました。あと1キロで小学校という所に来ると、堤防が壊れ、家も道路もなく、一面が海になっていました。車から降りて、小型の船で現地へ。泥だらけのランドセルが山積みになっていました。

その前には、ブルーシートが敷いてあり、下に子どもたちがいるわけです。それは忘れられないし、忘れてはいけないと思って、いつも話します。

うちの子は、家で眠っているのと同じ顔をしていました。「みずほ」と呼べば、返事をしてくれそうだし、触れば、「お父さん、くすぐったいからやめて」と笑ってくれそうだったので、何回も呼んで、何十回も触りました。

並べられているのは、みんな知っている子ですよ。みんな家に連れて帰れない。遺体安置所に運ばないといけないわけです。

でも、橋は切れているし、道路もないし、消防隊もすぐに来られない。だから、土手に並べるしかない。私たちが着いてからも次々に子どもたちが運ばれてきました。

大川小学校の児童は74人が犠牲になりました。そのうち4人が行方不明です。14年たっても、わが子を捜している親がいるということです。

校庭での話

校庭での話

ここから、あの日の校庭での話をします。

地震発生後、子どもたちは、先生の指示で校舎を出て、校庭に並びます。

しかし、学校の目の前には山がありました。シイタケ栽培の体験授業が行われるなど、子どもたちが何度も登っていた山。校庭から1分で行けました。津波が大川小学校をのみ込んだのは、地震発生から51分。ゆっくりと、山に避難すれば、全く問題はありませんでした。半数以上の児童が利用していたスクールバスも待機していました。

しかし、先生の判断で子どもたちは、ずっと校庭にとどまってしまいました。

大川小学校の危機管理マニュアルに、避難先は空き地や公園とだけ記載され、具体的な場所は明記されていませんでした。この時になって先生たちは、山に避難するか、校庭にとどまるか、話し合っていたようです。

そもそも人間は大丈夫だと思いたいですよね。しかも、目の前には、おびえている子どもたちがいます。

怖くて泣いている子もいました。先生たちが「大丈夫だ! 心配するな!」と言うのは当然です。

しかし、その間にも、消防の広報車がサイレンを鳴らして、避難を呼びかけていました。「逃げろ」と言いに来た住民もいるし、子どもを迎えに来た保護者も「山に逃げて」と先生に訴えています。もちろん、子どもも「先生、山に逃げっぺ」と言っています。山に向かって走りだした子どもたちもいましたよ。だけど、先生から校庭に戻されてしまったのです。

そして、広報車は津波が迫っていることを伝えました。

先生の指示で避難を開始したのは津波が来る1分前でした。山に逃げていれば、まだよかったかもしれません。しかし、向かったのは橋のたもと。津波に向かっていったのです。しかも、広い道ではなく、狭い道を通って。大川小学校の避難は、1列で1分間でした。

山に逃げるか、校庭にとどまるかと話し合っていたのに、最後は山ではないところに向かっていきました。相当なパニックに陥っていたわけです。

向かった方向から約9メートルの津波が襲ってきた時、先生たちは、子どもを守れないと気付いたはずです。もう、間に合いません。見たわけではありませんが、先生は、後悔しながら、絶望しながら、子どもたちを抱き締めるしかなかったと思います。子どもを救いたくない先生はいません。

救いたかった命でした。また、救ってほしかった命でした。そして、簡単に救えた命でした。でも、事実として救えなかった命になりました。

あんな津波を前にしたら、誰しもが、パニックになります。パニックの中で判断することが防災ではありません。

どんな準備をして、その日を迎えるのか。それが防災ですよね。

ここから、あの日の校庭での話をします。

地震発生後、子どもたちは、先生の指示で校舎を出て、校庭に並びます。

しかし、学校の目の前には山がありました。シイタケ栽培の体験授業が行われるなど、子どもたちが何度も登っていた山。校庭から1分で行けました。津波が大川小学校をのみ込んだのは、地震発生から51分。ゆっくりと、山に避難すれば、全く問題はありませんでした。半数以上の児童が利用していたスクールバスも待機していました。

しかし、先生の判断で子どもたちは、ずっと校庭にとどまってしまいました。

大川小学校の危機管理マニュアルに、避難先は空き地や公園とだけ記載され、具体的な場所は明記されていませんでした。この時になって先生たちは、山に避難するか、校庭にとどまるか、話し合っていたようです。

そもそも人間は大丈夫だと思いたいですよね。しかも、目の前には、おびえている子どもたちがいます。

怖くて泣いている子もいました。先生たちが「大丈夫だ! 心配するな!」と言うのは当然です。

しかし、その間にも、消防の広報車がサイレンを鳴らして、避難を呼びかけていました。「逃げろ」と言いに来た住民もいるし、子どもを迎えに来た保護者も「山に逃げて」と先生に訴えています。もちろん、子どもも「先生、山に逃げっぺ」と言っています。山に向かって走りだした子どもたちもいましたよ。だけど、先生から校庭に戻されてしまったのです。

そして、広報車は津波が迫っていることを伝えました。

先生の指示で避難を開始したのは津波が来る1分前でした。山に逃げていれば、まだよかったかもしれません。しかし、向かったのは橋のたもと。津波に向かっていったのです。しかも、広い道ではなく、狭い道を通って。大川小学校の避難は、1列で1分間でした。

山に逃げるか、校庭にとどまるかと話し合っていたのに、最後は山ではないところに向かっていきました。相当なパニックに陥っていたわけです。

向かった方向から約9メートルの津波が襲ってきた時、先生たちは、子どもを守れないと気付いたはずです。もう、間に合いません。見たわけではありませんが、先生は、後悔しながら、絶望しながら、子どもたちを抱き締めるしかなかったと思います。子どもを救いたくない先生はいません。

救いたかった命でした。また、救ってほしかった命でした。そして、簡単に救えた命でした。でも、事実として救えなかった命になりました。

あんな津波を前にしたら、誰しもが、パニックになります。パニックの中で判断することが防災ではありません。

どんな準備をして、その日を迎えるのか。それが防災ですよね。

防災は完璧を求めなくてもいい。しかし、本気で取り組むことだ

防災は完璧を求めなくてもいい。しかし、本気で取り組むことだ

大川小学校にも、十分に逃げる時間がありました。目の前には山もありました。避難も呼びかけられていました。さらに、宮城県では毎年のように99%(30年以内に)の確率で津波が来る、地震が来ると注意喚起もされていました。「時間」「場所」「情報」「想定」がそろっていました。しかし、これ自体が命を守るのではありません。山が命を救うのではなく、登るという「行動」が命を救うのです。

あの時、いち早く避難した学校の多くは「逃げるかどうか」「どこに逃げるか」が事前に決まっていました。

歌を歌いながら逃げた学校もあります。津波が来なくても逃げた学校もいっぱいあります。評価されるべき学校です。

うまく避難した学校の先生たちに話を聞くと、やはり当日はパニックだったと言います。でも、しっかりと「決まっていた」から逃げられたと。

能登半島地震でもそうでした。東日本大震災以降、真剣に準備して継続的に避難訓練を行っていた地域がありました。地震当日、「気が付いたら避難所にいた」と言います。パニックになりながらも、考えることなく、避難をしていたのです。事前の備えが未来を変えるのです。

大川小学校にも、十分に逃げる時間がありました。目の前には山もありました。避難も呼びかけられていました。さらに、宮城県では毎年のように99%(30年以内に)の確率で津波が来る、地震が来ると注意喚起もされていました。「時間」「場所」「情報」「想定」がそろっていました。しかし、これ自体が命を守るのではありません。山が命を救うのではなく、登るという「行動」が命を救うのです。

あの時、いち早く避難した学校の多くは「逃げるかどうか」「どこに逃げるか」が事前に決まっていました。

歌を歌いながら逃げた学校もあります。津波が来なくても逃げた学校もいっぱいあります。評価されるべき学校です。

うまく避難した学校の先生たちに話を聞くと、やはり当日はパニックだったと言います。でも、しっかりと「決まっていた」から逃げられたと。

能登半島地震でもそうでした。東日本大震災以降、真剣に準備して継続的に避難訓練を行っていた地域がありました。地震当日、「気が付いたら避難所にいた」と言います。パニックになりながらも、考えることなく、避難をしていたのです。事前の備えが未来を変えるのです。

一方、大川小学校にも危機管理マニュアルはありました。ただ、それは実態のないマニュアル。避難先には空き地や公園と記載されているだけで具体的な場所や避難経路は記載されていませんでした。だから、大川小学校の出来事は人災との司法判断がでました。人間の行動次第で何とかできるということです。これは希望でしかありません。

そして大震災時、大川小学校以外にも備えが不十分だった学校はあります。津波がずれていたら、大きな被害になっていたかもしれません。だからこそ、問われるのはあの日の校庭での出来事ではなく、その日までにどんな準備をしていたのかということです。

パニックの中でも、命を守るための行動につながる備えをすることです。防災は完璧を求めると、細かくなりすぎて、いざという時に行動につながらない場合があります。

しかし、命を守るために本気になれば、実態に即した備えができます。だからこそ完璧でなくていいから、平時から本気で防災に取り組む。これが未来につながる本質的な学びだと実感しています。

私も、中学校の教師として、避難訓練をしていました。訓練では校内放送を使い、生徒全員で避難していました。

しかしあの日は、すぐに停電になり、校内放送は使えませんでした。しかも、卒業式の準備などで生徒はバラバラでした。また、体育館の窓ガラスは割れ、訓練で使用していた避難経路は通れませんでした。避難が必要な大地震であればガラスは割れるし、停電になります。

こんな簡単なことを想定できていませんでした。本気ではなかったのです。最悪を想定した訓練を行い、失敗するぐらいでいいと思います。

一方、大川小学校にも危機管理マニュアルはありました。ただ、それは実態のないマニュアル。避難先には空き地や公園と記載されているだけで具体的な場所や避難経路は記載されていませんでした。だから、大川小学校の出来事は人災との司法判断がでました。人間の行動次第で何とかできるということです。これは希望でしかありません。

そして大震災時、大川小学校以外にも備えが不十分だった学校はあります。津波がずれていたら、大きな被害になっていたかもしれません。だからこそ、問われるのはあの日の校庭での出来事ではなく、その日までにどんな準備をしていたのかということです。

パニックの中でも、命を守るための行動につながる備えをすることです。防災は完璧を求めると、細かくなりすぎて、いざという時に行動につながらない場合があります。

しかし、命を守るために本気になれば、実態に即した備えができます。だからこそ完璧でなくていいから、平時から本気で防災に取り組む。これが未来につながる本質的な学びだと実感しています。

私も、中学校の教師として、避難訓練をしていました。訓練では校内放送を使い、生徒全員で避難していました。

しかしあの日は、すぐに停電になり、校内放送は使えませんでした。しかも、卒業式の準備などで生徒はバラバラでした。また、体育館の窓ガラスは割れ、訓練で使用していた避難経路は通れませんでした。避難が必要な大地震であればガラスは割れるし、停電になります。

こんな簡単なことを想定できていませんでした。本気ではなかったのです。最悪を想定した訓練を行い、失敗するぐらいでいいと思います。

津波てんでんこ

津波が来たら家族や他人を気にせず、各自が速やかに避難する

津波てんでんこ

津波が来たら家族や他人を気にせず、各自が速やかに避難する

岩手の釜石東中学校と鵜住居小学校では、中学生が小学生の手を引いてみんなで逃げました。

一方、高台に向かう子どもたちと逆方向へ、海に向かう車が何台もありました。子どもを迎えに行こうとする親がたくさんいたのです。

大震災から14年。当時、中学生だった子で親になった方は「わが子を抱っこすると、あの時に迎えにきた親の気持ちがよく分かる」と言っていました。

そして語っていました。「この子が言葉を分かるようになったら必ず言わなきゃいけない。お母さんは迎えに行かないよ」「すぐに逃げるんだよ」と。

「津波てんでんこ」とはそういうことです。しっかりとした覚悟が必要なのです。それは、この子を守るために絶対に生き抜くという愛情でもあります。

そして、わが子を迎えに行かないためには、安否確認の方法や集合場所などを事前に決めておく必要があります。やはり、本気になって準備をすることです。

大切な人を待っていたり、迎えに行ったりして津波にのみ込まれた過去がきっとありました。

その悲しみに向き合って生まれた言葉が「津波てんでんこ」。シンプルかつ想いが込められた言葉です。

岩手の釜石東中学校と鵜住居小学校では、中学生が小学生の手を引いてみんなで逃げました。

一方、高台に向かう子どもたちと逆方向へ、海に向かう車が何台もありました。子どもを迎えに行こうとする親がたくさんいたのです。

大震災から14年。当時、中学生だった子で親になった方は「わが子を抱っこすると、あの時に迎えにきた親の気持ちがよく分かる」と言っていました。

そして語っていました。「この子が言葉を分かるようになったら必ず言わなきゃいけない。お母さんは迎えに行かないよ」「すぐに逃げるんだよ」と。

「津波てんでんこ」とはそういうことです。しっかりとした覚悟が必要なのです。それは、この子を守るために絶対に生き抜くという愛情でもあります。

そして、わが子を迎えに行かないためには、安否確認の方法や集合場所などを事前に決めておく必要があります。やはり、本気になって準備をすることです。

大切な人を待っていたり、迎えに行ったりして津波にのみ込まれた過去がきっとありました。

その悲しみに向き合って生まれた言葉が「津波てんでんこ」。シンプルかつ想いが込められた言葉です。

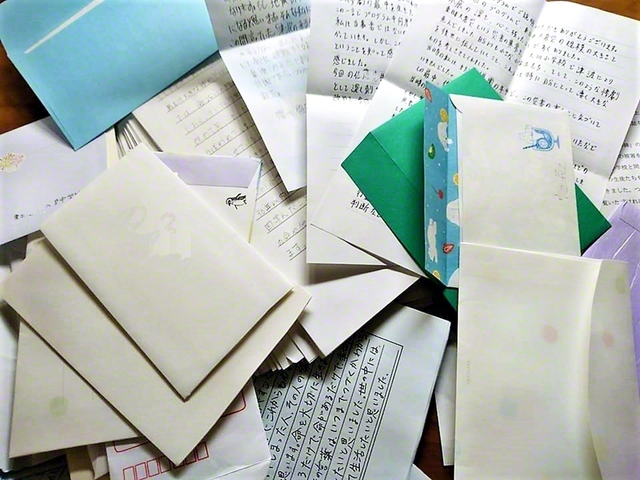

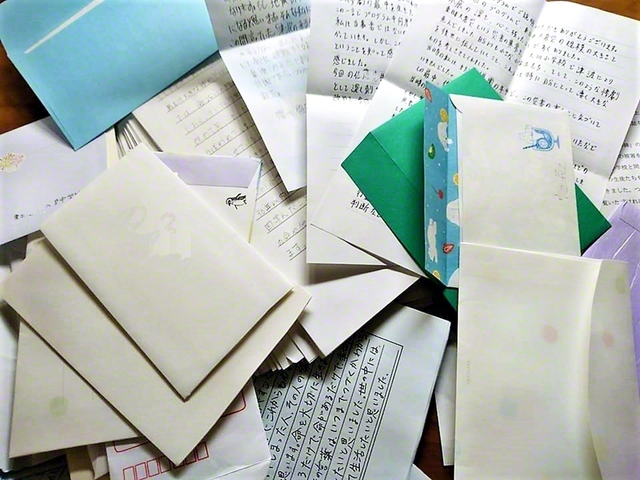

大川小学校での出来事を学んだ全国の方からたくさんのメッセージが

大川小学校での出来事を学んだ全国の方からたくさんのメッセージが

元気よく「ただいま」を言うのが防災です

元気よく「ただいま」を言うのが防災です

元気よく「ただいま」を言うことが、防災です。子どもだけでなく、大人にもいえることです。

あの日、言えなかった、また聞けなかった「ただいま」がいっぱいありました。どんなことがあっても、会いたい家族や友達がいます。だからどんなことがあっても生きて家に帰る。これが防災です。

静岡県沼津市のサッカーチームの子どもたちと話したことがあります。南海トラフ地震で壊滅状態になっても、次の日、このメンバーでサッカーをすると言っていました。これも防災です。夢と目標がある。その未来にたどりつくために防災があります。

津波は怖い。逃げれば助かる。恐怖をあおればあおるほど、自分は大丈夫だと、考えるのをやめてしまう人がいます。被災地の悲惨な状況をメディアが発信します。大変だな。かわいそうだな。そう思うほど、被災地は別世界と感じてしまう人もいます。恐怖だけの防災は駄目なのです。

防災はハッピーエンド。幸せな未来のために本気になって備えることです。

元気よく「ただいま」を言うことが、防災です。子どもだけでなく、大人にもいえることです。

あの日、言えなかった、また聞けなかった「ただいま」がいっぱいありました。どんなことがあっても、会いたい家族や友達がいます。だからどんなことがあっても生きて家に帰る。これが防災です。

静岡県沼津市のサッカーチームの子どもたちと話したことがあります。南海トラフ地震で壊滅状態になっても、次の日、このメンバーでサッカーをすると言っていました。これも防災です。夢と目標がある。その未来にたどりつくために防災があります。

津波は怖い。逃げれば助かる。恐怖をあおればあおるほど、自分は大丈夫だと、考えるのをやめてしまう人がいます。被災地の悲惨な状況をメディアが発信します。大変だな。かわいそうだな。そう思うほど、被災地は別世界と感じてしまう人もいます。恐怖だけの防災は駄目なのです。

防災はハッピーエンド。幸せな未来のために本気になって備えることです。

津波に壊されなかった校庭の壁画。「未来を拓く」の文字

津波に壊されなかった校庭の壁画。「未来を拓く」の文字

津波によって壊された大川小学校。しかし、校庭には、色鮮やかな壁画が残っていました。真ん中には「未来を拓く」と書いてあります。校歌のタイトルでした。大川小学校は未来を拓く小学校です。

毎週のように小学生や中学生が大川小学校に来てくれます。来た人には“大川小学校は未来を拓く場所”と話してくださいとお願いしています。それを聞いた人は大川小学校のことを考えてくれるはずです。そうやってつながっていきたいと思っています。

津波によって壊された大川小学校。しかし、校庭には、色鮮やかな壁画が残っていました。真ん中には「未来を拓く」と書いてあります。校歌のタイトルでした。大川小学校は未来を拓く小学校です。

毎週のように小学生や中学生が大川小学校に来てくれます。来た人には“大川小学校は未来を拓く場所”と話してくださいとお願いしています。それを聞いた人は大川小学校のことを考えてくれるはずです。そうやってつながっていきたいと思っています。

写真は佐藤さん提供

石巻市震災遺構大川小学校の施設・利用案内はこちらから↓↓

https://www.ishinomakiikou.net/okawa/

ご感想や取り上げてほしいテーマをお寄せください↓↓

life@seikyo-np.jp

写真は佐藤さん提供

石巻市震災遺構大川小学校の施設・利用案内はこちらから↓↓

https://www.ishinomakiikou.net/okawa/

ご感想や取り上げてほしいテーマをお寄せください↓↓

life@seikyo-np.jp