〈防災――身を守る行動〉 やってみよう! 親子で楽しめるおうちキャンプ

〈防災――身を守る行動〉 やってみよう! 親子で楽しめるおうちキャンプ

2025年7月6日

防災士 わたなべえりかさん

防災士 わたなべえりかさん

間もなく夏休み。親子でワクワク、ドキドキしながら、防災力の向上につながる「おうちキャンプ」をしてみませんか? 3児の母親で防災士のわたなべえりかさんは、乳幼児がいる家庭向けの実用的な備えをSNSや講演を通して発信しています。おうちキャンプについて聞きました。

間もなく夏休み。親子でワクワク、ドキドキしながら、防災力の向上につながる「おうちキャンプ」をしてみませんか? 3児の母親で防災士のわたなべえりかさんは、乳幼児がいる家庭向けの実用的な備えをSNSや講演を通して発信しています。おうちキャンプについて聞きました。

防災に向き合うきっかけ

防災に向き合うきっかけ

私が防災に向き合うようになったのは東日本大震災での経験でした。

あの日、茨城の自宅マンションで、生後11カ月の長男とお昼寝をしていました。すると、今まで経験したことがない強い揺れに襲われ、覆いかぶさるようにして子どもを守りました。揺れが収まると、すでに家の中はぐちゃぐちゃ。“余震が来る”と確信し、すぐに子どもを抱っこし、家を飛び出しました。

私が防災に向き合うようになったのは東日本大震災での経験でした。

あの日、茨城の自宅マンションで、生後11カ月の長男とお昼寝をしていました。すると、今まで経験したことがない強い揺れに襲われ、覆いかぶさるようにして子どもを守りました。揺れが収まると、すでに家の中はぐちゃぐちゃ。“余震が来る”と確信し、すぐに子どもを抱っこし、家を飛び出しました。

東日本大震災の揺れによって食器などが散乱したキッチン

東日本大震災の揺れによって食器などが散乱したキッチン

階段を下りていくと、1階下に住む、同じ子育て世代のママの姿がありました。片手に一人ずつ、双子の赤ちゃんを抱きかかえ、足には3歳のお兄ちゃんがしがみついて泣いていました。

ママに「大丈夫ですか?」と声をかけても、凍りついて全く反応がありませんでした。近所の方に助けを求め、双子の赤ちゃんを抱っこしてもらい、一緒に避難。避難所に向かうも建物が損壊していて、結局、それぞれの車に避難することになりました。

私たちは夫と3人で3日間の車中泊でした。近くの支援施設ではパンが配給されましたが、長蛇の列……。

寒さから、子どもを抱っこしながら並ぶことはできませんでした。溶け切らない冷たいミルクしかあげられず、長男はあまり飲まず、おなかをすかせて泣いていました。私は“ちゃんと準備しておかなくてごめんね”と涙があふれてきました。

当時、わが家では5リットルの水を備蓄していました。1日当たり大人は3リットル必要といわれますが、大人2人に子ども1人では満足な量ではありませんでした。しかし、近所には水が全くない家族もいらっしゃいました。

夫は「少し分けてあげようよ」と。家族が命をつなぐだけで、いっぱいいっぱいの状態。私は分けるべきか葛藤しました。1リットルの水をお渡ししましたが、後に“なんでもっと素直に分けてあげられなかったのか”と自省しました。

自分自身が親として、しっかりとした備えをしていれば、子どもにつらい思いをさせずに済んだはず。また困っている人を気持ちよく助けようと思えたはずです。こうした罪悪感が今の活動の原動力になっています。

階段を下りていくと、1階下に住む、同じ子育て世代のママの姿がありました。片手に一人ずつ、双子の赤ちゃんを抱きかかえ、足には3歳のお兄ちゃんがしがみついて泣いていました。

ママに「大丈夫ですか?」と声をかけても、凍りついて全く反応がありませんでした。近所の方に助けを求め、双子の赤ちゃんを抱っこしてもらい、一緒に避難。避難所に向かうも建物が損壊していて、結局、それぞれの車に避難することになりました。

私たちは夫と3人で3日間の車中泊でした。近くの支援施設ではパンが配給されましたが、長蛇の列……。

寒さから、子どもを抱っこしながら並ぶことはできませんでした。溶け切らない冷たいミルクしかあげられず、長男はあまり飲まず、おなかをすかせて泣いていました。私は“ちゃんと準備しておかなくてごめんね”と涙があふれてきました。

当時、わが家では5リットルの水を備蓄していました。1日当たり大人は3リットル必要といわれますが、大人2人に子ども1人では満足な量ではありませんでした。しかし、近所には水が全くない家族もいらっしゃいました。

夫は「少し分けてあげようよ」と。家族が命をつなぐだけで、いっぱいいっぱいの状態。私は分けるべきか葛藤しました。1リットルの水をお渡ししましたが、後に“なんでもっと素直に分けてあげられなかったのか”と自省しました。

自分自身が親として、しっかりとした備えをしていれば、子どもにつらい思いをさせずに済んだはず。また困っている人を気持ちよく助けようと思えたはずです。こうした罪悪感が今の活動の原動力になっています。

平時から”心の備え”を進めて

平時から”心の備え”を進めて

自然災害は時と場所を選ばずに襲ってきます。ただでさえ、大変な子育ての最中に発災したら……。事前に準備していなければ、頭はパニックになり、固まってしまうのではないでしょうか(凍りつき症候群)。

子どもを守るためには、親が凍りついている場合ではありません。いざという時に、すぐに“防災のスイッチ”が入るかどうかが大切。そのために日頃から被災時を想像して備えを進めていきましょう。

そこでおすすめしている一つが、自宅で行う防災キャンプ。わが家では5年前から、夏の恒例行事になっています。難しく考えず、電気、水道、ガスを使わず、自宅で半日から1日過ごしてみることです。家族で楽しみながら、多くの気付きを得ることができます。

この“気付き”が、物質的な備えを進めるのはもちろん、何より大切と考える、いざという時に動揺しない“心の備え”につながります。

小さな子どもがいなくても、防災力の向上につながるので実践してみてください。

自然災害は時と場所を選ばずに襲ってきます。ただでさえ、大変な子育ての最中に発災したら……。事前に準備していなければ、頭はパニックになり、固まってしまうのではないでしょうか(凍りつき症候群)。

子どもを守るためには、親が凍りついている場合ではありません。いざという時に、すぐに“防災のスイッチ”が入るかどうかが大切。そのために日頃から被災時を想像して備えを進めていきましょう。

そこでおすすめしている一つが、自宅で行う防災キャンプ。わが家では5年前から、夏の恒例行事になっています。難しく考えず、電気、水道、ガスを使わず、自宅で半日から1日過ごしてみることです。家族で楽しみながら、多くの気付きを得ることができます。

この“気付き”が、物質的な備えを進めるのはもちろん、何より大切と考える、いざという時に動揺しない“心の備え”につながります。

小さな子どもがいなくても、防災力の向上につながるので実践してみてください。

在宅避難の練習に! わたなべ流の進め方

在宅避難の練習に! わたなべ流の進め方

おうちキャンプといっても、完璧を求めずにできることから始めてみてください。まずは電気を全て消してみるだけでもいいでしょう。テレビ本体の赤い待機ランプなども消える停電状態になると、“怖い”と思うほど暗くなります。災害用トイレを使うだけでもいいです。やってみると、多くの気付きを得ることができるはず。これまでわたなべ家で行ってきた流れを紹介します。

おうちキャンプといっても、完璧を求めずにできることから始めてみてください。まずは電気を全て消してみるだけでもいいでしょう。テレビ本体の赤い待機ランプなども消える停電状態になると、“怖い”と思うほど暗くなります。災害用トイレを使うだけでもいいです。やってみると、多くの気付きを得ることができるはず。これまでわたなべ家で行ってきた流れを紹介します。

①電気・水道・ガスが使えない設定

①電気・水道・ガスが使えない設定

大規模災害時の停電や断水を想定して行います。ただし、夏は暑いので、高めの温度設定(28度程度)で冷房は入れています。

大規模災害時の停電や断水を想定して行います。ただし、夏は暑いので、高めの温度設定(28度程度)で冷房は入れています。

②食事は備蓄しているもので

②食事は備蓄しているもので

外食やコンビニなどでの買い出しはNG。備蓄品で調理するほか、防災食も食べてみましょう。

外食やコンビニなどでの買い出しはNG。備蓄品で調理するほか、防災食も食べてみましょう。

③家族での共同生活

③家族での共同生活

家の中の安全な場所に集まり、家族みんなで過ごしてみましょう。

家の中の安全な場所に集まり、家族みんなで過ごしてみましょう。

●家族構成

・夫、父、母

・長男(高校1年)

・長女(小学6年)

・次男(小学1年)

●家族構成

・夫、父、母

・長男(高校1年)

・長女(小学6年)

・次男(小学1年)

【午後3時】

〈〈①災害用トイレの設置〉〉

【午後3時】

〈〈①災害用トイレの設置〉〉

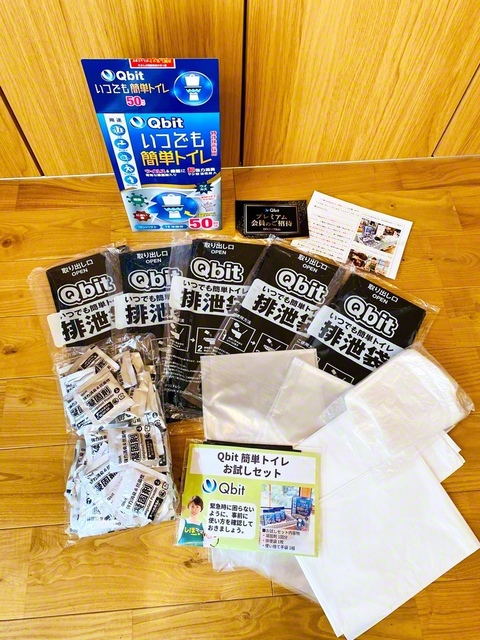

日中は家族でゆっくりし、午後3時にスタート。まずは災害用トイレの設置です。

日中は家族でゆっくりし、午後3時にスタート。まずは災害用トイレの設置です。

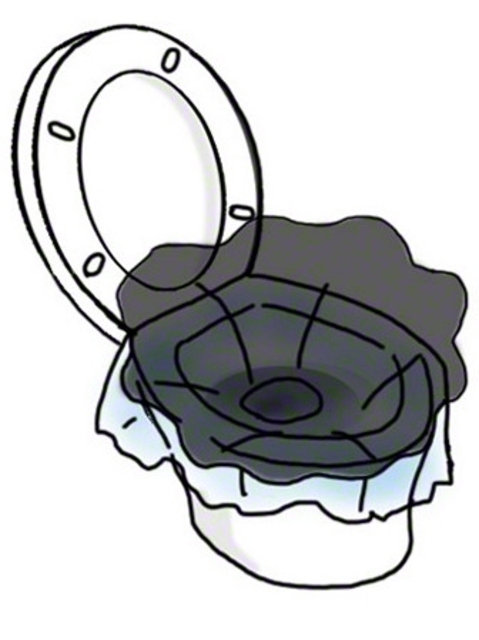

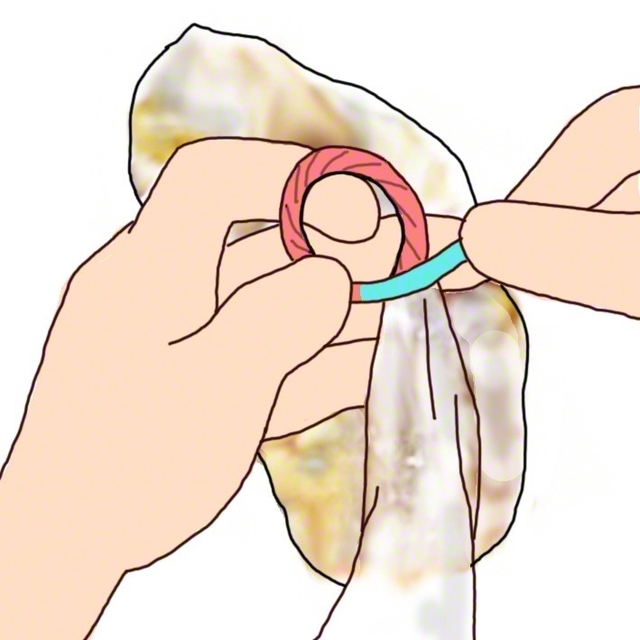

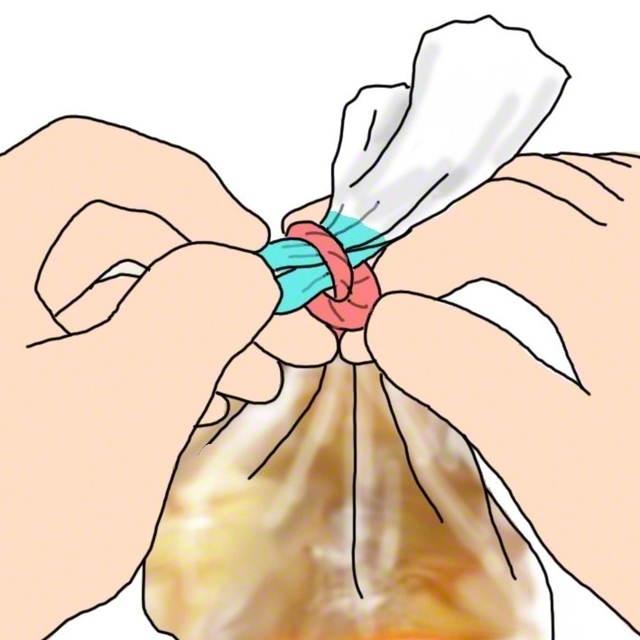

わが家の洋式トイレの便座に透明のごみ袋をかぶせて固定します。その後、黒の排せつ袋をかぶせ、使用後、凝固剤を投入(写真上)。

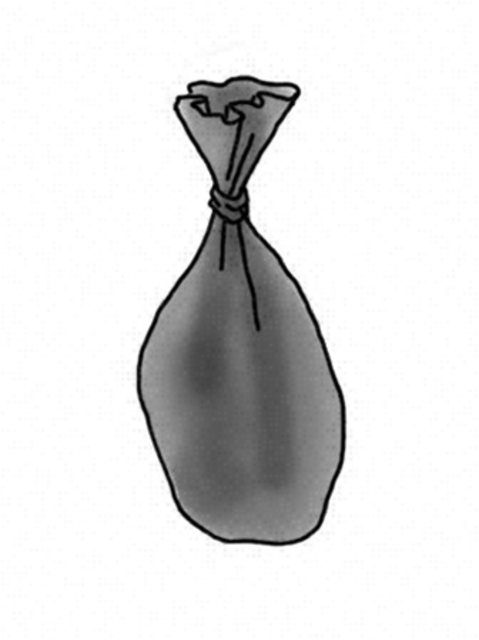

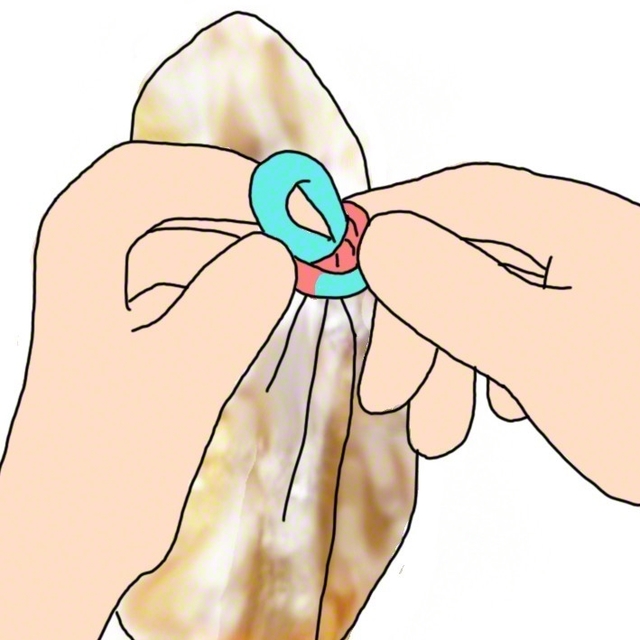

排せつ袋を取り外し、中の空気を抜くようにして袋の口をしっかりと縛ります(同下)。

その後、ふたの付いたごみ箱などに廃棄しましょう。

真っ暗な中で子どもが使用してみました。すると、両手がふさがらない「ヘッドライト」が必要だと実感したようです。

わが家の洋式トイレの便座に透明のごみ袋をかぶせて固定します。その後、黒の排せつ袋をかぶせ、使用後、凝固剤を投入(写真上)。

排せつ袋を取り外し、中の空気を抜くようにして袋の口をしっかりと縛ります(同下)。

その後、ふたの付いたごみ箱などに廃棄しましょう。

真っ暗な中で子どもが使用してみました。すると、両手がふさがらない「ヘッドライト」が必要だと実感したようです。

〈1人分〉

1日5回

1週間分で35枚

〈1人分〉

1日5回

1週間分で35枚

自分が普段、1日何回トイレを使用するかを数えてその分だけ備蓄するのが理想です。少なくても1人当たり、1日5回の1週間分を備蓄しましょう。また使用後に排せつ袋を処理する際に使い捨ての消臭袋、ウエットティッシュがあるといいでしょう。さらに、人数分のヘッドライトを準備しておくと安心です。

自分が普段、1日何回トイレを使用するかを数えてその分だけ備蓄するのが理想です。少なくても1人当たり、1日5回の1週間分を備蓄しましょう。また使用後に排せつ袋を処理する際に使い捨ての消臭袋、ウエットティッシュがあるといいでしょう。さらに、人数分のヘッドライトを準備しておくと安心です。

自宅の便座への取り付け方

自宅の便座への取り付け方

❶ 便座を上げ、排せつ袋(災害トイレ)がぬれないよう、ごみ袋などのポリ袋を取り付けます。

❶ 便座を上げ、排せつ袋(災害トイレ)がぬれないよう、ごみ袋などのポリ袋を取り付けます。

❷ そのまま、ポリ袋の上に、排せつ袋を取り付けます。

❷ そのまま、ポリ袋の上に、排せつ袋を取り付けます。

❸ 使用後、排せつ物に凝固剤をかけます(製品によっては使用前に入れるものもあります)。

❸ 使用後、排せつ物に凝固剤をかけます(製品によっては使用前に入れるものもあります)。

❹ 排せつ袋を便座から取り出し、空気を抜きながらしっかりと結び、ふた付きのごみ箱などに捨てます。

使用のたびに❷❸❹を繰り返します。

❹ 排せつ袋を便座から取り出し、空気を抜きながらしっかりと結び、ふた付きのごみ箱などに捨てます。

使用のたびに❷❸❹を繰り返します。

【午後4時】

〈〈②夕食の準備〉〉

【午後4時】

〈〈②夕食の準備〉〉

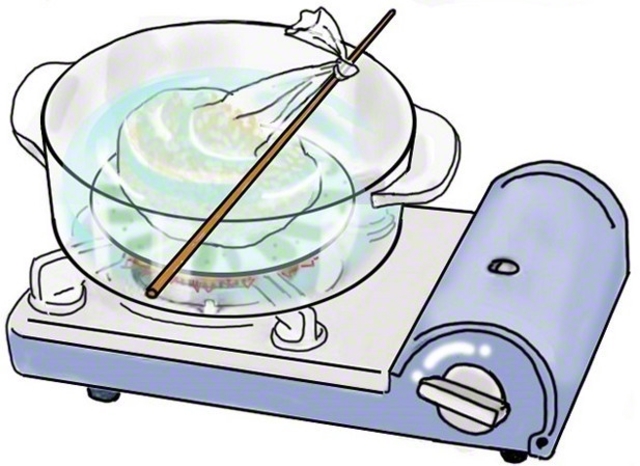

次に全員で夕食を準備します。電気やガスが使えないため、カセットコンロは必需品です。その上で調理は普段より時間がかかります。暗くなる前から始めましょう。わが家は7人家族。カセットコンロでパックご飯を温めるだけで相当な時間がかかりました。なので、ポリ袋調理を行っています。ポリ袋は高密度ポリエチレンの湯煎可能なものを使用します。

次に全員で夕食を準備します。電気やガスが使えないため、カセットコンロは必需品です。その上で調理は普段より時間がかかります。暗くなる前から始めましょう。わが家は7人家族。カセットコンロでパックご飯を温めるだけで相当な時間がかかりました。なので、ポリ袋調理を行っています。ポリ袋は高密度ポリエチレンの湯煎可能なものを使用します。

ポリ袋調理で親子丼

ポリ袋調理で親子丼

ご飯の炊き方

ご飯の炊き方

〈材料〉(1人分)

〈材料〉(1人分)

米…1/2カップ(約80g)

水…120ml

米…1/2カップ(約80g)

水…120ml

❶ ポリ袋に米と分量の水を入れてそのまま15分ほどおきます。

❶ ポリ袋に米と分量の水を入れてそのまま15分ほどおきます。

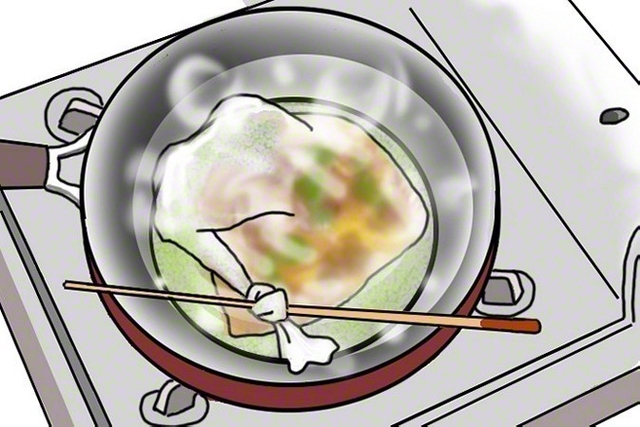

❷ 空気を抜いてポリ袋の口を結びます。鍋に入れた水(分量外)をカセットコンロで沸騰させます。

❷ 空気を抜いてポリ袋の口を結びます。鍋に入れた水(分量外)をカセットコンロで沸騰させます。

❸ ポリ袋が鍋に触れないよう、鍋底に皿を置きます。袋の結び口に菜箸を通して袋をつるすと袋に湯が入りません。弱火で25~30分加熱。火を止めて10分ほど湯で温めて完成。

❸ ポリ袋が鍋に触れないよう、鍋底に皿を置きます。袋の結び口に菜箸を通して袋をつるすと袋に湯が入りません。弱火で25~30分加熱。火を止めて10分ほど湯で温めて完成。

具の作り方

具の作り方

〈材料〉(1人分)

〈材料〉(1人分)

焼き鳥缶…1缶

タマネギ…1/4

小松菜…1束(お好みで)

卵…1個

麺つゆ…大さじ3

水…大さじ2

砂糖…大さじ1/2

焼き鳥缶…1缶

タマネギ…1/4

小松菜…1束(お好みで)

卵…1個

麺つゆ…大さじ3

水…大さじ2

砂糖…大さじ1/2

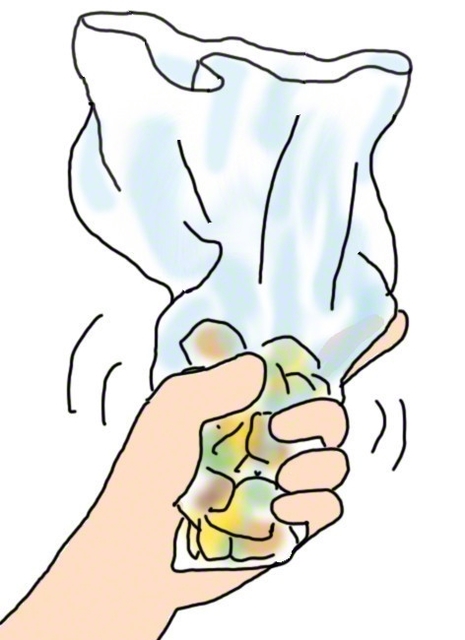

❶ ポリ袋に全ての材料を入れます(空いた焼き鳥缶で卵をといでから入れてもOK)。

❶ ポリ袋に全ての材料を入れます(空いた焼き鳥缶で卵をといでから入れてもOK)。

❷ 手でよくもみます。その後、袋の空気を抜き、袋の口を結びます。鍋に入れた水(分量外)をカセットコンロで沸騰させます。

❷ 手でよくもみます。その後、袋の空気を抜き、袋の口を結びます。鍋に入れた水(分量外)をカセットコンロで沸騰させます。

❸ 鍋の底に皿を敷いて、ポリ袋を中へ。弱火で20~25分ほど温めます。ご飯に具材をのせたら完成です。

❸ 鍋の底に皿を敷いて、ポリ袋を中へ。弱火で20~25分ほど温めます。ご飯に具材をのせたら完成です。

完成

完成

完成した夕食(写真)。親子丼には「おくらのあえ物」もトッピング。ハンバーグやサバのみそ煮は長期保存の災害食で湯煎だけしたもの。スープはお湯をかけるだけでできるフリーズドライの長期保存食です。

子どもたちと一緒に実際に災害食を食べてみることも大切。口に合うか合わないかが分かり、備蓄の参考になります。

完成した夕食(写真)。親子丼には「おくらのあえ物」もトッピング。ハンバーグやサバのみそ煮は長期保存の災害食で湯煎だけしたもの。スープはお湯をかけるだけでできるフリーズドライの長期保存食です。

子どもたちと一緒に実際に災害食を食べてみることも大切。口に合うか合わないかが分かり、備蓄の参考になります。

引き解け結び

引き解け結び

❶ポリ袋の口をねじってひも状にして輪を作ります。

❶ポリ袋の口をねじってひも状にして輪を作ります。

❷輪の裏から、ひも状の袋の口を折り曲げて輪に通します。

❷輪の裏から、ひも状の袋の口を折り曲げて輪に通します。

❸輪を狭めて完成。折り曲げた袋の口の先端部分を引っ張れば、簡単に解けます。

❸輪を狭めて完成。折り曲げた袋の口の先端部分を引っ張れば、簡単に解けます。

必要だと気付いたもの

必要だと気付いたもの

食材を切る際、ハサミや使い捨て手袋を使用(写真上)。すると洗い物を減らすことができます。また、まな板の上には、使い捨てのまな板シートを敷きます(同下)。やはり洗い物を減らすことができます。

食材を切る際、ハサミや使い捨て手袋を使用(写真上)。すると洗い物を減らすことができます。また、まな板の上には、使い捨てのまな板シートを敷きます(同下)。やはり洗い物を減らすことができます。

ローリングストック

ローリングストック

わが家の食品の備蓄(ローリングストック、写真)。野菜不足を補うためインスタントの野菜スープを多めに準備しています。穀物や乾燥フルーツが入った「グラノーラ」はそのまま食べられて一食になるのでおすすめ。

一方、カップ麺は残ったスープを廃棄するのが困るのであまり備蓄していません。在宅避難用に普段食べているものを備蓄する。一方、避難所避難用には缶詰やアルファ化米など軽量化された食品を備蓄するといいでしょう。

わが家の食品の備蓄(ローリングストック、写真)。野菜不足を補うためインスタントの野菜スープを多めに準備しています。穀物や乾燥フルーツが入った「グラノーラ」はそのまま食べられて一食になるのでおすすめ。

一方、カップ麺は残ったスープを廃棄するのが困るのであまり備蓄していません。在宅避難用に普段食べているものを備蓄する。一方、避難所避難用には缶詰やアルファ化米など軽量化された食品を備蓄するといいでしょう。

必需品など

必需品など

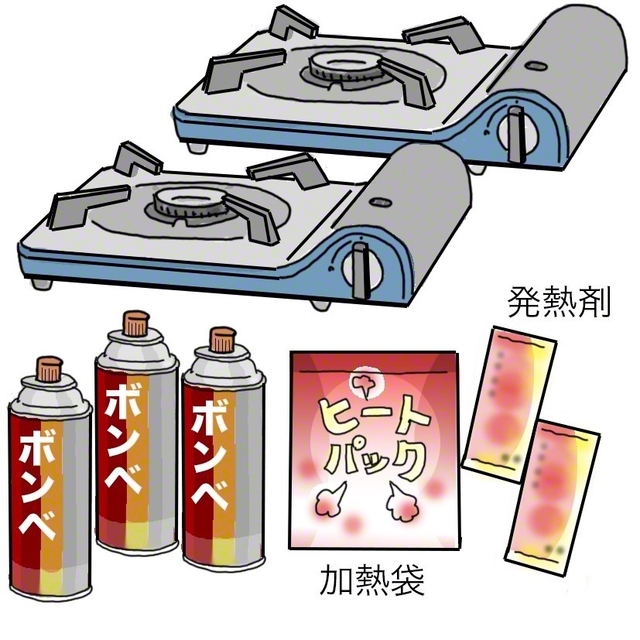

停電時、温かい料理を食べるためには、カセットコンロは必需品です。わが家は、ご飯を炊いている時でも、おかずの調理ができるように2台準備しています。また、水に発熱材を加えることで、パックご飯や缶詰、レトルト食品を温めることができるヒートパックもおすすめです。

停電時、温かい料理を食べるためには、カセットコンロは必需品です。わが家は、ご飯を炊いている時でも、おかずの調理ができるように2台準備しています。また、水に発熱材を加えることで、パックご飯や缶詰、レトルト食品を温めることができるヒートパックもおすすめです。

【午後7時】

〈〈③宝探しゲーム〉〉

【午後7時】

〈〈③宝探しゲーム〉〉

夕食を済ませたら、子どもと防災力を高めるゲームをしています。真っ暗な中で室内を移動する際は、壁づたいにすり足で歩くことが大切です。壁づたいに歩けば、方向感覚が維持され、出口にたどりつきやすくなります。そして、すり足で歩けば、ガラスの破片などを踏んで大けがをするリスクを減らすことができます。

夕食を済ませたら、子どもと防災力を高めるゲームをしています。真っ暗な中で室内を移動する際は、壁づたいにすり足で歩くことが大切です。壁づたいに歩けば、方向感覚が維持され、出口にたどりつきやすくなります。そして、すり足で歩けば、ガラスの破片などを踏んで大けがをするリスクを減らすことができます。

部屋を真っ暗にして停電時と同じ状況をつくったら、子どもたちに「両手を広げた忍者ポーズ」と教えます。

部屋を真っ暗にして停電時と同じ状況をつくったら、子どもたちに「両手を広げた忍者ポーズ」と教えます。

広げた両手で壁を見つけ、ライトが置いてある場所まで誰が一番にゴールできるでしょうか。「宝探しゲーム」のスタート!

壁づたいにすり足でライトのある場所を目指します。ライトの近くにお菓子を置いておくのもいいでしょう。

広げた両手で壁を見つけ、ライトが置いてある場所まで誰が一番にゴールできるでしょうか。「宝探しゲーム」のスタート!

壁づたいにすり足でライトのある場所を目指します。ライトの近くにお菓子を置いておくのもいいでしょう。

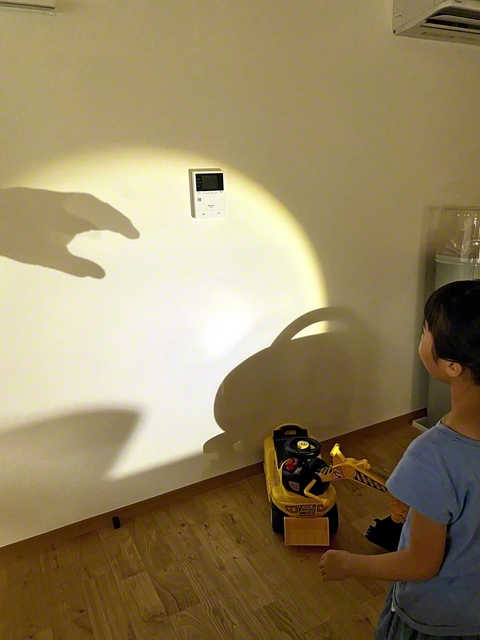

影絵遊びも

影絵遊びも

夜の締めくくりは影絵遊び(写真)。ヘッドライトや懐中電灯の使い方も自然と学ぶことができます。

夜の締めくくりは影絵遊び(写真)。ヘッドライトや懐中電灯の使い方も自然と学ぶことができます。

●エピソード●

●エピソード●

鹿児島に住んでいた数年前、大きな台風が上陸し、半日程度、停電したことがありました。

自宅が真っ暗になり、私は子どものことが心配でそわそわしていましたが、子どもたちは「この前、防災キャンプで練習したから、大丈夫だよ」と言いながら、ランタンの下でボードゲームを始めていました。

いざという時に大丈夫と思えるような経験を積んでおくのは本当に大切と実感した瞬間でした。まさにこれが“心の備え”です。

鹿児島に住んでいた数年前、大きな台風が上陸し、半日程度、停電したことがありました。

自宅が真っ暗になり、私は子どものことが心配でそわそわしていましたが、子どもたちは「この前、防災キャンプで練習したから、大丈夫だよ」と言いながら、ランタンの下でボードゲームを始めていました。

いざという時に大丈夫と思えるような経験を積んでおくのは本当に大切と実感した瞬間でした。まさにこれが“心の備え”です。

【午後9時】

〈〈④就寝〉〉

【午後9時】

〈〈④就寝〉〉

ワンタッチ式のテント(写真)の中で子どもたちはキャンプごっこをしながら就寝。

テントが絶対に必要というわけではありませんが、キャンプ感が出て、子どもたちは盛り上がります。

ワンタッチ式のテント(写真)の中で子どもたちはキャンプごっこをしながら就寝。

テントが絶対に必要というわけではありませんが、キャンプ感が出て、子どもたちは盛り上がります。

【翌朝】

〈〈⑤話し合い〉〉

【翌朝】

〈〈⑤話し合い〉〉

翌朝、家族で振り返りをし、備蓄品のアップデートにつなげていきます。

この夏、家族でおうちキャンプを試してみてください。そして、毎年、繰り返していけば、子どもたちに防災意識が定着していきます。

※ご感想や取り上げてほしいテーマをお寄せください。

life@seikyo-np.jp

翌朝、家族で振り返りをし、備蓄品のアップデートにつなげていきます。

この夏、家族でおうちキャンプを試してみてください。そして、毎年、繰り返していけば、子どもたちに防災意識が定着していきます。

※ご感想や取り上げてほしいテーマをお寄せください。

life@seikyo-np.jp