〈ブラジル教育リポート〉③ 「光の街」の“影”を照らす灯台に

〈ブラジル教育リポート〉③ 「光の街」の“影”を照らす灯台に

2025年7月31日

貧困と暴力のただなかで

希望を育てる対話の教室

貧困と暴力のただなかで

希望を育てる対話の教室

にぎわうコパカバーナ海岸。右側の高層ビル群の向こうには、リオの象徴である「コルコバードの丘」が雲に届きそう

にぎわうコパカバーナ海岸。右側の高層ビル群の向こうには、リオの象徴である「コルコバードの丘」が雲に届きそう

リオデジャネイロのまぶしさは、ブラジルの中でも群を抜いているかもしれません。一年中、海水浴を楽しめるコパカバーナ海岸。白い砂浜からの照り返しで、海も空もひときわ輝いて見えます。毎年恒例のカーニバル。ライトアップされた夜のサンバ・パレードは、朝まで終わりません。今回の教育リポートは、そんな光の街の“影”を見つめます。貧困と暴力が日常にあるスラム街で、子どもを信じ抜き、心をつなぐ創価の教育者を取材しました。(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

リオデジャネイロのまぶしさは、ブラジルの中でも群を抜いているかもしれません。一年中、海水浴を楽しめるコパカバーナ海岸。白い砂浜からの照り返しで、海も空もひときわ輝いて見えます。毎年恒例のカーニバル。ライトアップされた夜のサンバ・パレードは、朝まで終わりません。今回の教育リポートは、そんな光の街の“影”を見つめます。貧困と暴力が日常にあるスラム街で、子どもを信じ抜き、心をつなぐ創価の教育者を取材しました。(記事=大宮将之、写真=種村伸広)

コパカバーナ海岸を歩く

コパカバーナ海岸を歩く

リオ景勝の円錐形の岩山「ポン・デ・アスーカル」(左奥)を望む湾岸で

リオ景勝の円錐形の岩山「ポン・デ・アスーカル」(左奥)を望む湾岸で

リオデジャネイロ市の中心部

リオデジャネイロ市の中心部

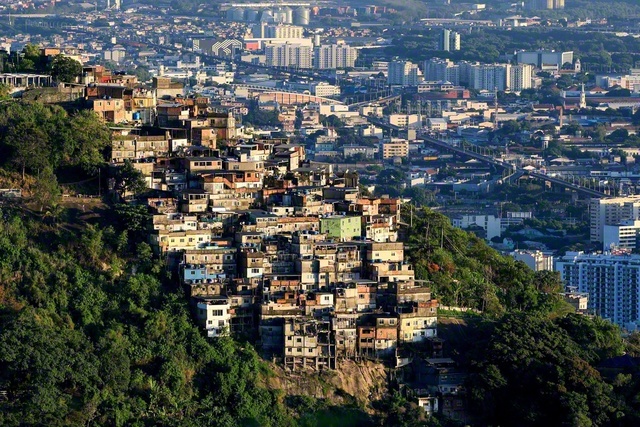

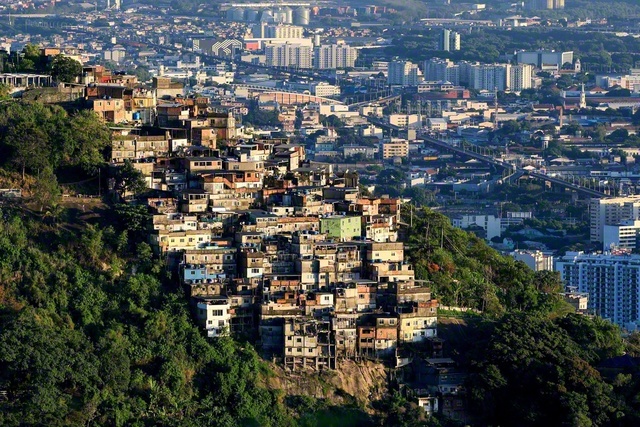

ドナ・マルタ展望台から見えるスラム街。ブラジルでスラム街は「ファベーラ」と呼ばれ、多くの場合、山や丘の斜面に簡素な住居群が密集している。リオには約1000カ所あり、人口の4分の1に当たる約160万人が住むとされる

ドナ・マルタ展望台から見えるスラム街。ブラジルでスラム街は「ファベーラ」と呼ばれ、多くの場合、山や丘の斜面に簡素な住居群が密集している。リオには約1000カ所あり、人口の4分の1に当たる約160万人が住むとされる

子どもたちに「将来の夢は?」と尋ねたら、どんな回答が返ってくるだろう。本年3月にブラジル各地を訪ねた折、実際に聞いてみた。

貧しい家庭の児童たちは「サッカー選手!」と口々に語る。いずこでも同様だ。ところがリオデジャネイロのスラム街では、真顔でこう答える子が少なくない。「ギャング組織に入って偉くなるんだ」

なぜか。「それ以外のロールモデル(模範)がいないからです」と、リオ総圏のリンダ・イズミ・シモタ教育部長は言う。麻薬の密売などを資金源に、スラム街を実質的に支配するギャング。その存在は、子どもの目に「富と権力を持った成功者」として映るらしい。食べ物を施したり、住民同士のいざこざを“力で解決”したりすることもあるという。一方、汚職がまん延する地元の警察組織を、住民は信頼していない。

スラム街にも、「学校」はある。「そこで私たち教育本部の仲間が戦っているんです。“非暴力の対話”を武器に」(イズミ教育部長)

子どもたちに「将来の夢は?」と尋ねたら、どんな回答が返ってくるだろう。本年3月にブラジル各地を訪ねた折、実際に聞いてみた。

貧しい家庭の児童たちは「サッカー選手!」と口々に語る。いずこでも同様だ。ところがリオデジャネイロのスラム街では、真顔でこう答える子が少なくない。「ギャング組織に入って偉くなるんだ」

なぜか。「それ以外のロールモデル(模範)がいないからです」と、リオ総圏のリンダ・イズミ・シモタ教育部長は言う。麻薬の密売などを資金源に、スラム街を実質的に支配するギャング。その存在は、子どもの目に「富と権力を持った成功者」として映るらしい。食べ物を施したり、住民同士のいざこざを“力で解決”したりすることもあるという。一方、汚職がまん延する地元の警察組織を、住民は信頼していない。

スラム街にも、「学校」はある。「そこで私たち教育本部の仲間が戦っているんです。“非暴力の対話”を武器に」(イズミ教育部長)

リオの創価学会教育本部のリーダーが、教育の未来や互いの実践について語り合う。右端がイズミ教育部長

リオの創価学会教育本部のリーダーが、教育の未来や互いの実践について語り合う。右端がイズミ教育部長

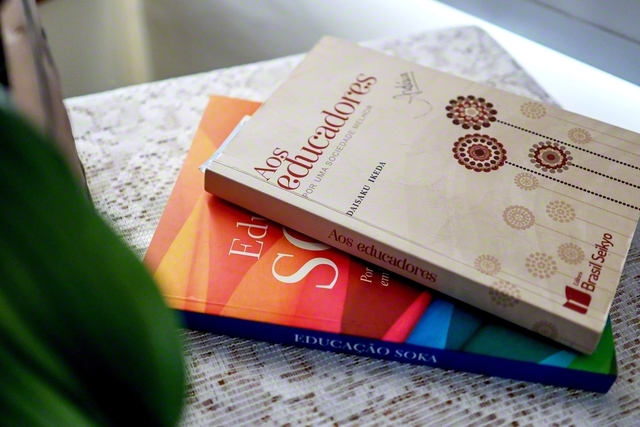

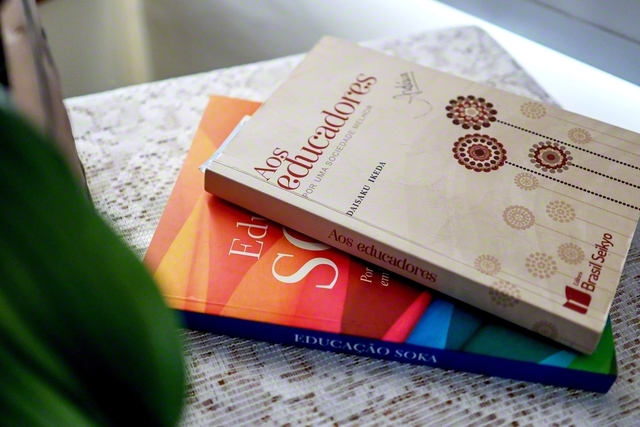

ブラジルでは、池田先生の指針集『わが教育者に贈る』(日本で2015年に発刊)などのポルトガル語版を真剣に学び合っている

ブラジルでは、池田先生の指針集『わが教育者に贈る』(日本で2015年に発刊)などのポルトガル語版を真剣に学び合っている

「人間主義の学校」を

皆でつくると決めて

「人間主義の学校」を

皆でつくると決めて

その初等教育学校(日本の小・中学校)の外壁や窓には、穴が無数にあいている。ギャング組織と警察との攻防を物語る弾痕だ。

銃撃戦は時間も場所も選ばない。「授業中にも突然、始まるんです」と、タチアネ・ダ・コンセイソン・カルネイロさん(支部副婦人部長)が教えてくれた。同校の教育コーディネーターである。

約800人の児童・生徒と、その保護者、約70人の教職員を「つなぐ」こと、「支える」こと、命を「守る」ことが「私の使命だと決めています」。

その初等教育学校(日本の小・中学校)の外壁や窓には、穴が無数にあいている。ギャング組織と警察との攻防を物語る弾痕だ。

銃撃戦は時間も場所も選ばない。「授業中にも突然、始まるんです」と、タチアネ・ダ・コンセイソン・カルネイロさん(支部副婦人部長)が教えてくれた。同校の教育コーディネーターである。

約800人の児童・生徒と、その保護者、約70人の教職員を「つなぐ」こと、「支える」こと、命を「守る」ことが「私の使命だと決めています」。

教育コーディネーターのカルネイロさん

教育コーディネーターのカルネイロさん

彼女が教育の道を志したのは27歳の時。きっかけは、池田先生の長編詩「世界の王者たれ! ブラジル」を読んだことにある。「一番苦しんでいる人の 味方になって戦う 勇敢なる人間主義者であれ!」との先生の言葉に触れた時、守りたい存在として脳裏に浮かんだのが、リオの子どもたちの姿だったという。

連邦大学で教育学を学び、33歳で教職に。彼女をずっと応援してくれたのが、信心強盛な母だった。

根っからのカリオカ(リオ生まれ・リオ育ちの愛称)。2002年に池田先生がリオ市の「名誉市民」に迎えられた時、どんなに喜んだか。リオの創価学会を、先生が「ブラジルの関西」とたたえたからだろう。母の口ぐせは、「マケタラアカン!(負けたらあかん!)」だった。

彼女が教育の道を志したのは27歳の時。きっかけは、池田先生の長編詩「世界の王者たれ! ブラジル」を読んだことにある。「一番苦しんでいる人の 味方になって戦う 勇敢なる人間主義者であれ!」との先生の言葉に触れた時、守りたい存在として脳裏に浮かんだのが、リオの子どもたちの姿だったという。

連邦大学で教育学を学び、33歳で教職に。彼女をずっと応援してくれたのが、信心強盛な母だった。

根っからのカリオカ(リオ生まれ・リオ育ちの愛称)。2002年に池田先生がリオ市の「名誉市民」に迎えられた時、どんなに喜んだか。リオの創価学会を、先生が「ブラジルの関西」とたたえたからだろう。母の口ぐせは、「マケタラアカン!(負けたらあかん!)」だった。

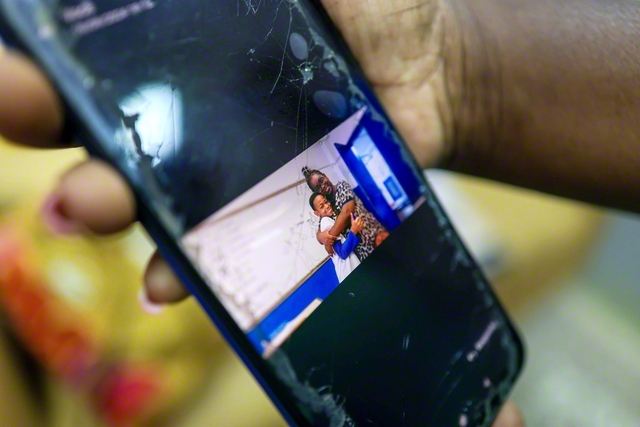

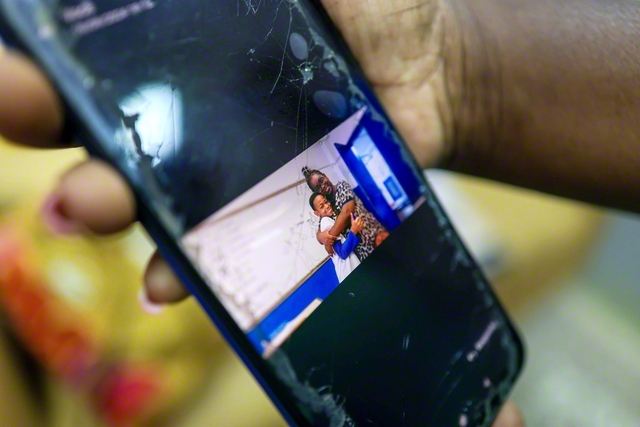

カルネイロさん㊨が最愛の母とカメラに納まった一枚

カルネイロさん㊨が最愛の母とカメラに納まった一枚

その最愛の母が2021年、病で亡くなった。カルネイロさんが現任校に赴任したのと、同じ年である。「マケタラアカン!」の誓いの言葉は、母から娘に継承された。

「ファベーラ」と呼ばれるスラム街。子どもたちに足りないものを挙げれば、キリがない。大人からの信頼と愛情。安心・安全の居場所。友人とのトラブルを「暴力以外」の方法で解決する知恵と術――何よりも「希望」がない。

「その全てが得られる『人間主義の学校』にしましょう」。そうカルネイロさんは、全生徒・全保護者・全教職員に呼びかけた。「皆から信頼される教育者にさせてください」との祈りを込める、一日3時間の唱題も開始した。

その最愛の母が2021年、病で亡くなった。カルネイロさんが現任校に赴任したのと、同じ年である。「マケタラアカン!」の誓いの言葉は、母から娘に継承された。

「ファベーラ」と呼ばれるスラム街。子どもたちに足りないものを挙げれば、キリがない。大人からの信頼と愛情。安心・安全の居場所。友人とのトラブルを「暴力以外」の方法で解決する知恵と術――何よりも「希望」がない。

「その全てが得られる『人間主義の学校』にしましょう」。そうカルネイロさんは、全生徒・全保護者・全教職員に呼びかけた。「皆から信頼される教育者にさせてください」との祈りを込める、一日3時間の唱題も開始した。

カルネイロさん(右奥の女性)が子どもたちに励ましの言葉を送る(本人提供)

カルネイロさん(右奥の女性)が子どもたちに励ましの言葉を送る(本人提供)

登校する子ども一人一人を、ハグして迎える。保護者や教職員とも日常的に「一対一の対話」を重ねる。時に殴り合う生徒同士の間に割って入り、保護者から「教師が偉そうに!」「ファベーラのルールはギャングが決めるんだ!」と罵声を浴びせられても――「対話を! それでも対話を!」と貫いた。一挙手一投足が、「人間教育」そのものだった。

対話の土台となるものは、相手と意思疎通を図るための「言葉」である。ゆえに教職員と相談し、識字教育にも学校全体で注力した。

登校する子ども一人一人を、ハグして迎える。保護者や教職員とも日常的に「一対一の対話」を重ねる。時に殴り合う生徒同士の間に割って入り、保護者から「教師が偉そうに!」「ファベーラのルールはギャングが決めるんだ!」と罵声を浴びせられても――「対話を! それでも対話を!」と貫いた。一挙手一投足が、「人間教育」そのものだった。

対話の土台となるものは、相手と意思疎通を図るための「言葉」である。ゆえに教職員と相談し、識字教育にも学校全体で注力した。

カルネイロさんのスマホの中には生徒との思い出が詰まっている

カルネイロさんのスマホの中には生徒との思い出が詰まっている

「カルネイロ先生は、どうして強くて優しいの?」と生徒から問われるたび、「池田先生という師匠がいるからよ」と笑顔で答える。教職員の一人が「私も、あなたみたいに」と信心を始めた。

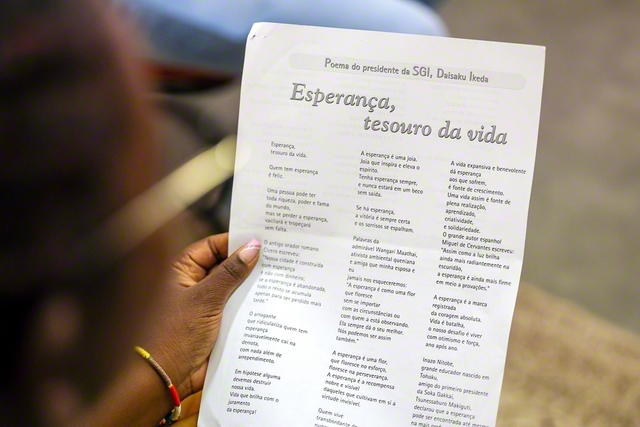

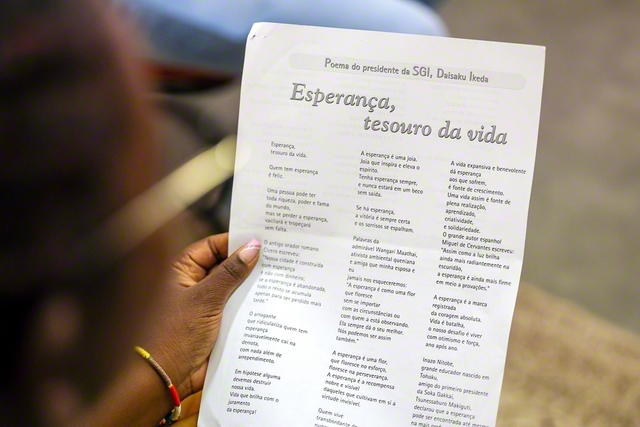

カルネイロさんは折に触れ、池田先生の詩「希望は人生の宝なり」を子どもたちに読み聞かせる。「励ましの言葉」を一身に浴び続けた彼ら・彼女らは、次第に「学び」に向かうようになる。その変化に親も驚き、希望を抱く。家庭内での対話も増えていく。

「カルネイロ先生は、どうして強くて優しいの?」と生徒から問われるたび、「池田先生という師匠がいるからよ」と笑顔で答える。教職員の一人が「私も、あなたみたいに」と信心を始めた。

カルネイロさんは折に触れ、池田先生の詩「希望は人生の宝なり」を子どもたちに読み聞かせる。「励ましの言葉」を一身に浴び続けた彼ら・彼女らは、次第に「学び」に向かうようになる。その変化に親も驚き、希望を抱く。家庭内での対話も増えていく。

池田先生の詩「希望は人生の宝なり」のポルトガル語訳。先生はうたった。「希望は努力と忍耐に咲く花である。希望は陰徳を積みゆく人の誇り高き陽報なのである」

池田先生の詩「希望は人生の宝なり」のポルトガル語訳。先生はうたった。「希望は努力と忍耐に咲く花である。希望は陰徳を積みゆく人の誇り高き陽報なのである」

カルネイロさんの実践が一昨年、リオデジャネイロ州教育庁から表彰された。「学校からファベーラが変わった」。それは、住民の実感でもある。

カルネイロさんの実践が一昨年、リオデジャネイロ州教育庁から表彰された。「学校からファベーラが変わった」。それは、住民の実感でもある。

表彰を受けたカルネイロさん(左から2人目。本人提供)

表彰を受けたカルネイロさん(左から2人目。本人提供)

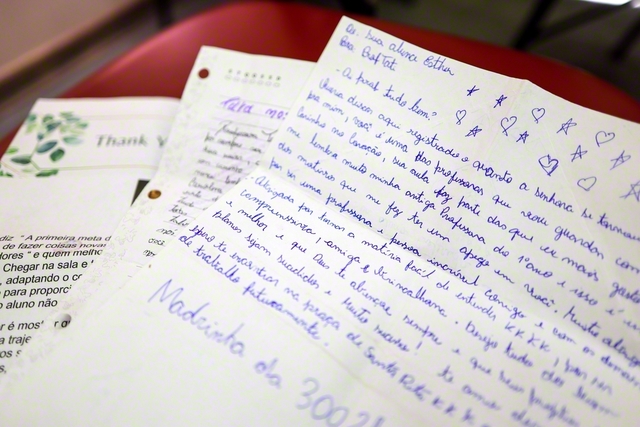

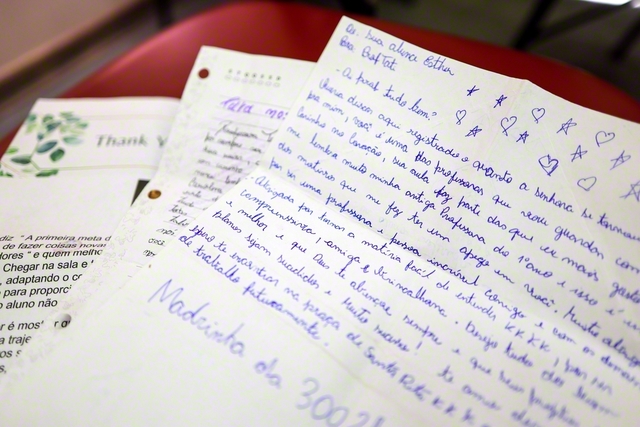

カルネイロさんが生徒からもらった感謝の手紙

カルネイロさんが生徒からもらった感謝の手紙

「創価教育学体系」に

答えは書かれている

「創価教育学体系」に

答えは書かれている

同じくファベーラの初等教育学校で教員を務める、ヴィニシウス・ピメンテルさん(支部長)は、13歳の時に父を亡くした。リオで起きた暴力事件に巻き込まれて。

言いようのない悲しみと、どうしようもない経済苦。それが憎しみと諦めに転じなかったのは「創価家族と池田先生の励ましがあったから」――教育本部の活動と初代会長・牧口常三郎先生の『創価教育学体系』に感化され、「私も子どもを照らす希望の灯台に」と決めた。

同じくファベーラの初等教育学校で教員を務める、ヴィニシウス・ピメンテルさん(支部長)は、13歳の時に父を亡くした。リオで起きた暴力事件に巻き込まれて。

言いようのない悲しみと、どうしようもない経済苦。それが憎しみと諦めに転じなかったのは「創価家族と池田先生の励ましがあったから」――教育本部の活動と初代会長・牧口常三郎先生の『創価教育学体系』に感化され、「私も子どもを照らす希望の灯台に」と決めた。

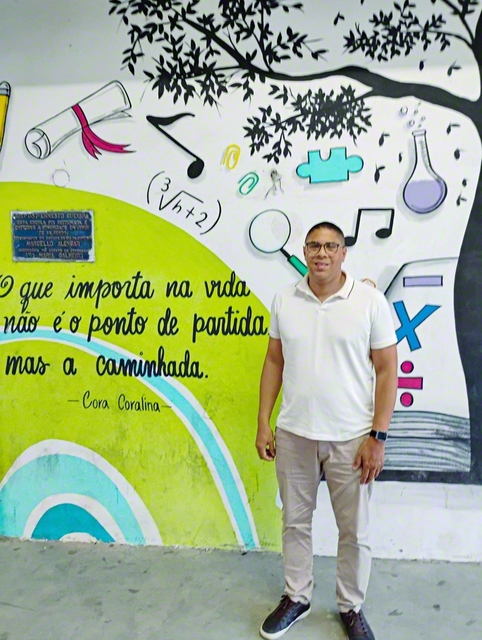

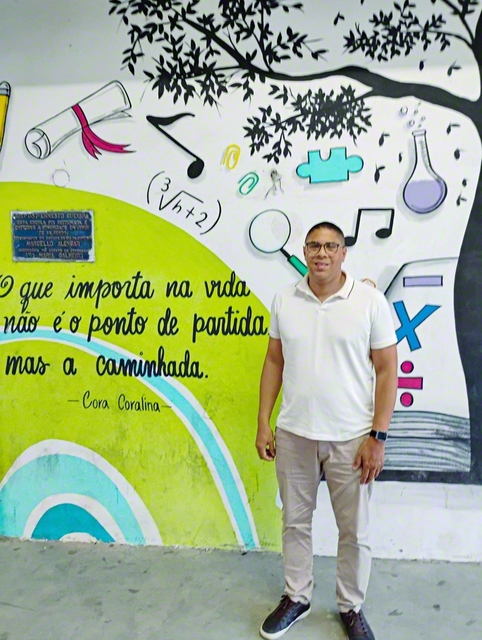

ピメンテルさんが子どもと語らう

ピメンテルさんが子どもと語らう

リオデジャネイロの創価家族が朗らかに

リオデジャネイロの創価家族が朗らかに

牧口先生は、法華経方便品に説かれる「開示悟入」を、教育原理として応用した。人間には無限の「価値創造の力」が備わっている。それを「開き・示し・悟らしめ・入らしめる」――最も大事なのは「開く」ことだ。子どもたちが「学びたい!」と思えるよう、心を開くのである。

ピメンテルさんは「三つの対話」を重視する。

第一に「子どもを理解する対話」。その子がどんな生活をして、何に興味を持っているのか。「よく聞く」「よく知る」ための対話である。子どもにとって「先生は自分を大事に思ってくれている」と感じられる場にもなる。その信頼があってこそ、子どもは教師に対して心を開く。

牧口先生は、法華経方便品に説かれる「開示悟入」を、教育原理として応用した。人間には無限の「価値創造の力」が備わっている。それを「開き・示し・悟らしめ・入らしめる」――最も大事なのは「開く」ことだ。子どもたちが「学びたい!」と思えるよう、心を開くのである。

ピメンテルさんは「三つの対話」を重視する。

第一に「子どもを理解する対話」。その子がどんな生活をして、何に興味を持っているのか。「よく聞く」「よく知る」ための対話である。子どもにとって「先生は自分を大事に思ってくれている」と感じられる場にもなる。その信頼があってこそ、子どもは教師に対して心を開く。

ピメンテルさんが勤務する学校で(本人提供)

ピメンテルさんが勤務する学校で(本人提供)

第二に「教職員を励ます対話」。ブラジルでは教員の待遇が悪く、世間の目も厳しい。自信を失った教員に「私にも同じ経験が」と共感し、「どうすればいいか」を共に考え、「◯◯先生なら大丈夫!」とエールを欠かさない。教員が元気になることが、未来を開く急所だからだ。

そして第三に「希望を語り合う対話」。ピメンテルさんは授業の中で「夢をかなえた人たちの体験談」を語る。それは自らの半生だったり、学会の中で出会った同志の歩みであったり。すると子どもたちの目が輝く。そして「本当は、どんな大人になりたいか」「勉強したら、どんな人生が開けるか」といった希望を、とことん語り合うのである。

第二に「教職員を励ます対話」。ブラジルでは教員の待遇が悪く、世間の目も厳しい。自信を失った教員に「私にも同じ経験が」と共感し、「どうすればいいか」を共に考え、「◯◯先生なら大丈夫!」とエールを欠かさない。教員が元気になることが、未来を開く急所だからだ。

そして第三に「希望を語り合う対話」。ピメンテルさんは授業の中で「夢をかなえた人たちの体験談」を語る。それは自らの半生だったり、学会の中で出会った同志の歩みであったり。すると子どもたちの目が輝く。そして「本当は、どんな大人になりたいか」「勉強したら、どんな人生が開けるか」といった希望を、とことん語り合うのである。

大好きな学校の生徒たちと一緒に、ピメンテルさん(右端)も笑顔で(本人提供)

大好きな学校の生徒たちと一緒に、ピメンテルさん(右端)も笑顔で(本人提供)

ピメンテルさんの学校は数年前、全国規模の教育評価制度で、市内最下位の状況だった。それが一躍、第2位に。市の教育関係者は驚いた。「いったい、どうやって?」。ピメンテルさんは『創価教育学体系』を手渡す。「ここに答えがあります」

何よりうれしいのは、卒業生たちの活躍である。出勤時に、胸を張って颯爽と歩く彼ら・彼女らとよく出会う。「大学で勉強を頑張っているよ!」「将来は、ピメンテル先生みたいな教師になるんだ!」

その姿こそ、リオの希望だろう。

ピメンテルさんの学校は数年前、全国規模の教育評価制度で、市内最下位の状況だった。それが一躍、第2位に。市の教育関係者は驚いた。「いったい、どうやって?」。ピメンテルさんは『創価教育学体系』を手渡す。「ここに答えがあります」

何よりうれしいのは、卒業生たちの活躍である。出勤時に、胸を張って颯爽と歩く彼ら・彼女らとよく出会う。「大学で勉強を頑張っているよ!」「将来は、ピメンテル先生みたいな教師になるんだ!」

その姿こそ、リオの希望だろう。

リオ市にあるファベーラ(スラム街)の一つ

リオ市にあるファベーラ(スラム街)の一つ

●ご感想をお寄せください

【メール】kansou@seikyo-np.jp

【ファクス】03-5360-9613

●こちらから「ブラジル教育リポート」のまとめ記事を無料で読めます。電子版では、紙面で掲載しきれなかった写真を数多く追加しています

●ご感想をお寄せください

【メール】kansou@seikyo-np.jp

【ファクス】03-5360-9613

●こちらから「ブラジル教育リポート」のまとめ記事を無料で読めます。電子版では、紙面で掲載しきれなかった写真を数多く追加しています

音声読み上げ