【電子版新連載】社会学者・富永京子さんとイドバタ会議――もしかして中間集団って嫌われてる?

【電子版新連載】社会学者・富永京子さんとイドバタ会議――もしかして中間集団って嫌われてる?

2025年8月16日

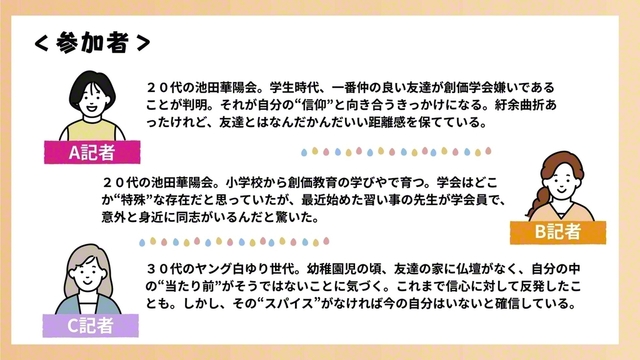

池田華陽会・ヤング白ゆり世代と共につくりあげる新連載がスタート! 本連載は、社会運動を専門に研究する、社会学者で立命館大学准教授の富永京子さんと池田華陽会・ヤング白ゆり世代のメンバーが、この世代ならではの悩みや疑問をテーマにイドバタ会議し、信仰の価値を再発見していく企画です。

池田華陽会・ヤング白ゆり世代と共につくりあげる新連載がスタート! 本連載は、社会運動を専門に研究する、社会学者で立命館大学准教授の富永京子さんと池田華陽会・ヤング白ゆり世代のメンバーが、この世代ならではの悩みや疑問をテーマにイドバタ会議し、信仰の価値を再発見していく企画です。

第1回のテーマは「創価学会は中間集団⁉ もしかして中間集団って嫌われてる?」。初回でもあり、3人の記者と富永さんで語り合いました。

第1回のテーマは「創価学会は中間集団⁉ もしかして中間集団って嫌われてる?」。初回でもあり、3人の記者と富永さんで語り合いました。

「周りに創価学会員だと言えないです」

「周りに創価学会員だと言えないです」

A:富永先生は社会運動をはじめ、中間集団に関する研究にも注力されています。「中間集団」は、もともとは中世ヨーロッパ社会で生まれた言葉で、「国家と個人の中間にある団体」を指すんですね。

富永:そうなんです。今の日本でいうと労働組合やNPO、地域のコミュニティーといったものが中間集団であり、その中に宗教団体も含まれます。

C:創価学会も中間集団なんですね! 実は今回の連載にあたり、20代、30代の読者を中心に関心のあるテーマについてアンケートを取りました。その中で、「悩んでいること・関心のあるテーマ」について、回答者の6割が「学会活動と信仰に関すること」を選択しました。

B:ある20代の方からは「以前、周囲に自分が創価学会員だと知られて嫌な顔をされた経験から、自分が入会していることが言えないです」という声が寄せられました。私も、自分が創価学会員だと明かした途端、相手の対応が冷たくなったことがありました。相手が親密な関係だった場合、とても傷つきます。

富永:誰でも何かを信じていたり、どこかしらの団体に所属していたりするのに、宗教団体に対してはなぜか否定的だったりしますよね。しかも明確な理由があるというよりは、ふわっと嫌いみたいな……。それは、宗教団体に限らず、その他の中間集団や社会運動でも共通する部分があると感じます。

A:その忌避感はどこからくるのでしょうか。

富永:「組織嫌い」が一因だと考えます。そもそも、大半の人が、学校か会社くらいしか“組織”に属しているという実感がない。だから、組織で同じ目的を持って活動していることに対して、「それは価値観の押し付けなのでは?」とか「利害って共有できるものじゃなくない?」といった、人と人とを分断するような言説が生まれるのではないでしょうか。

社会では自己責任の風潮が高まり、「自分の人生は自らの努力で何とかするもの」という思想が広がっています。その中では、自分以外の人のために頑張ったり、祈ったりしている人が偽善的で異質な存在に映るのかもしれません。しかし、それでは社会における「共助」の機能が失われ、孤独は進む一方です。

A:富永先生は社会運動をはじめ、中間集団に関する研究にも注力されています。「中間集団」は、もともとは中世ヨーロッパ社会で生まれた言葉で、「国家と個人の中間にある団体」を指すんですね。

富永:そうなんです。今の日本でいうと労働組合やNPO、地域のコミュニティーといったものが中間集団であり、その中に宗教団体も含まれます。

C:創価学会も中間集団なんですね! 実は今回の連載にあたり、20代、30代の読者を中心に関心のあるテーマについてアンケートを取りました。その中で、「悩んでいること・関心のあるテーマ」について、回答者の6割が「学会活動と信仰に関すること」を選択しました。

B:ある20代の方からは「以前、周囲に自分が創価学会員だと知られて嫌な顔をされた経験から、自分が入会していることが言えないです」という声が寄せられました。私も、自分が創価学会員だと明かした途端、相手の対応が冷たくなったことがありました。相手が親密な関係だった場合、とても傷つきます。

富永:誰でも何かを信じていたり、どこかしらの団体に所属していたりするのに、宗教団体に対してはなぜか否定的だったりしますよね。しかも明確な理由があるというよりは、ふわっと嫌いみたいな……。それは、宗教団体に限らず、その他の中間集団や社会運動でも共通する部分があると感じます。

A:その忌避感はどこからくるのでしょうか。

富永:「組織嫌い」が一因だと考えます。そもそも、大半の人が、学校か会社くらいしか“組織”に属しているという実感がない。だから、組織で同じ目的を持って活動していることに対して、「それは価値観の押し付けなのでは?」とか「利害って共有できるものじゃなくない?」といった、人と人とを分断するような言説が生まれるのではないでしょうか。

社会では自己責任の風潮が高まり、「自分の人生は自らの努力で何とかするもの」という思想が広がっています。その中では、自分以外の人のために頑張ったり、祈ったりしている人が偽善的で異質な存在に映るのかもしれません。しかし、それでは社会における「共助」の機能が失われ、孤独は進む一方です。

創価学会には“時代が求める真面目さ”がある⁉

創価学会には“時代が求める真面目さ”がある⁉

C:個人的に創価学会は“究極のおせっかい集団”だと思っています(笑)。他者や社会に貢献することが自分の喜びになる、という……早く、社会はその価値に気づいてくれ~と思います(笑)。

富永:むしろ、社会がようやく追いついてきているような気がしますよ。というのも、普段、学生と関わっていても、社会や時代を斜めから見る学生は少ないように感じます。日本労働組合総連合会がZ世代を対象に行った社会運動への意識調査では、約9割が社会課題に関心ありと回答し、全体の約4割が社会運動に参加した経験がありました。こうしたことからも、若年層の社会運動への参画の意欲が高まっていることが分かります。

気候変動や世界情勢について、自分ごととして真面目に考えるといった価値観は、以前より社会に浸透しているのではないでしょうか。私自身、昨年の聖教新聞社からの取材をきっかけに、創価学会員と直接お話しする機会が増えましたが、創価学会にこそ「時代が求める真面目さ」があるのではないかと感じています。

社会の中では、困っている人ほど、困っているとは言えないこともある。誰かがおせっかいしなきゃいけないわけです。それができるのが中間集団の存在価値でもあると思います。

C:個人的に創価学会は“究極のおせっかい集団”だと思っています(笑)。他者や社会に貢献することが自分の喜びになる、という……早く、社会はその価値に気づいてくれ~と思います(笑)。

富永:むしろ、社会がようやく追いついてきているような気がしますよ。というのも、普段、学生と関わっていても、社会や時代を斜めから見る学生は少ないように感じます。日本労働組合総連合会がZ世代を対象に行った社会運動への意識調査では、約9割が社会課題に関心ありと回答し、全体の約4割が社会運動に参加した経験がありました。こうしたことからも、若年層の社会運動への参画の意欲が高まっていることが分かります。

気候変動や世界情勢について、自分ごととして真面目に考えるといった価値観は、以前より社会に浸透しているのではないでしょうか。私自身、昨年の聖教新聞社からの取材をきっかけに、創価学会員と直接お話しする機会が増えましたが、創価学会にこそ「時代が求める真面目さ」があるのではないかと感じています。

社会の中では、困っている人ほど、困っているとは言えないこともある。誰かがおせっかいしなきゃいけないわけです。それができるのが中間集団の存在価値でもあると思います。

A:自信をもらえます。一方で、アンケートではこんな声もありました。「自分が精いっぱい努力してかなったことも、すべて信仰のおかげにされてしまうことが嫌でした」と。社会学者として複数の団体を研究される中でこういった声はありますか?

富永:これは、中間集団の“あるある”ですね。個人の頑張りに光を当てるには、自分の頑張りを臆さずに言うことが大切です。実際、中間集団で活動をしている人は真面目な人が多いので、自分の足りない部分にばかり注目してしまうんです。しかし、「自分がこれだけやったからこの結果がある」と臆さずドヤる(得意げに自慢する)ことが大切です。

年長の人が率先して行うことで、若者も言える雰囲気になるかもしれません。せっかく頑張っているのだから、自分の中だけにとどめず、互いに褒め合いたいですよね。

B:これから積極的にドヤっていきたいです(笑)。

富永:組織の功績も、個人、つまりあなた自身の頑張りがあってこそです! 社会運動でいえば、理念や目的があって活動に取り組みますが、それは、個人の生活やセルフケアがなければ成り立ちません。ある活動家の方がおっしゃっていたことで共感したのは、“理念ばかりに生きている人は現実社会からも遊離してしまう。それでいて、社会に伝わる社会運動ができるのか”ということでした。

理念は大切にしつつ、個人が取り組んでいる実務や、個人の自由も尊重していく。例えば、先ほど「創価学会員だと伝えたら嫌な顔をされた」という声がありましたが、言わない選択もあれば、その場では言わないけど、少し時間を置いて言う選択もある。その時の気分や選択を大切に生きることも、セルフケアにおいては大切です。

A:自信をもらえます。一方で、アンケートではこんな声もありました。「自分が精いっぱい努力してかなったことも、すべて信仰のおかげにされてしまうことが嫌でした」と。社会学者として複数の団体を研究される中でこういった声はありますか?

富永:これは、中間集団の“あるある”ですね。個人の頑張りに光を当てるには、自分の頑張りを臆さずに言うことが大切です。実際、中間集団で活動をしている人は真面目な人が多いので、自分の足りない部分にばかり注目してしまうんです。しかし、「自分がこれだけやったからこの結果がある」と臆さずドヤる(得意げに自慢する)ことが大切です。

年長の人が率先して行うことで、若者も言える雰囲気になるかもしれません。せっかく頑張っているのだから、自分の中だけにとどめず、互いに褒め合いたいですよね。

B:これから積極的にドヤっていきたいです(笑)。

富永:組織の功績も、個人、つまりあなた自身の頑張りがあってこそです! 社会運動でいえば、理念や目的があって活動に取り組みますが、それは、個人の生活やセルフケアがなければ成り立ちません。ある活動家の方がおっしゃっていたことで共感したのは、“理念ばかりに生きている人は現実社会からも遊離してしまう。それでいて、社会に伝わる社会運動ができるのか”ということでした。

理念は大切にしつつ、個人が取り組んでいる実務や、個人の自由も尊重していく。例えば、先ほど「創価学会員だと伝えたら嫌な顔をされた」という声がありましたが、言わない選択もあれば、その場では言わないけど、少し時間を置いて言う選択もある。その時の気分や選択を大切に生きることも、セルフケアにおいては大切です。

自己成長のためか? 社会のためか?

自己成長のためか? 社会のためか?

C:創価学会には幅広い年代の方がいます。ある30代の方からは「自分には、創価学会の草創期の人たちのような“負けじ魂”(ハングリー精神)がないと感じています。座談会に参加して、先輩方の話を聞くと、活力が湧いてくる一方で、それに比べて私は……と気後れしてしまう自分もいます」との声もありました。

富永:歴史がある中間集団ほど、先輩へのリスペクトが強いですよね。その半面、若者が、先輩に意見しづらいというのは、他の中間集団や社会運動団体にもいえます。

しかし、実際に若者の声が組織を動かした事例があります。小売業やサービス業の従業員らが所属する労働組合のUAゼンセンは、カスタマーハラスメントに対する従業員アンケートを実施しました。回答者の約7割が悪質クレーム(迷惑行為)を経験し、そのうち5割以上が強いストレスを感じたという結果が出ました。しかし、消費者と従業員という関係上、同じく約5割がクレームに対して「謝り続けた」と回答したんです。こうした結果を踏まえ、具体的な対策に取り組もうとしましたが、やはり組合内からは一定数の批判がありました。なぜなら、「お客さまは神様で、そういうクレームを耐え抜いてこそ一人前の労働者だ」という考えが根強くあったからです。しかし、粘り強く組合内で協議を重ね、社内相談窓口を設置したり、署名活動をしたりして、最終的に法制化までたどり着きました。

B:すごい! 何が決め手になったんですかね?

富永:一つは、アンケートを通して、組合員から圧倒的な数の声を集め、目に見える形で示したこと。もう一つは、「カスタマーハラスメント」という明確な言葉をつくって、社会の問題意識が向くように工夫したことですかね。それをきっかけに、反対していた人たちの風向きも変わっていきました。たとえ活動の経験は浅くても、組織にとって大切な価値観を持っている人もいます。また、理念はそこまで分からないけど、実際に足を動かして、実務を担ってくれている人もいます。そういう人たちの価値を見直してもいいかもしれません。

C:創価学会には幅広い年代の方がいます。ある30代の方からは「自分には、創価学会の草創期の人たちのような“負けじ魂”(ハングリー精神)がないと感じています。座談会に参加して、先輩方の話を聞くと、活力が湧いてくる一方で、それに比べて私は……と気後れしてしまう自分もいます」との声もありました。

富永:歴史がある中間集団ほど、先輩へのリスペクトが強いですよね。その半面、若者が、先輩に意見しづらいというのは、他の中間集団や社会運動団体にもいえます。

しかし、実際に若者の声が組織を動かした事例があります。小売業やサービス業の従業員らが所属する労働組合のUAゼンセンは、カスタマーハラスメントに対する従業員アンケートを実施しました。回答者の約7割が悪質クレーム(迷惑行為)を経験し、そのうち5割以上が強いストレスを感じたという結果が出ました。しかし、消費者と従業員という関係上、同じく約5割がクレームに対して「謝り続けた」と回答したんです。こうした結果を踏まえ、具体的な対策に取り組もうとしましたが、やはり組合内からは一定数の批判がありました。なぜなら、「お客さまは神様で、そういうクレームを耐え抜いてこそ一人前の労働者だ」という考えが根強くあったからです。しかし、粘り強く組合内で協議を重ね、社内相談窓口を設置したり、署名活動をしたりして、最終的に法制化までたどり着きました。

B:すごい! 何が決め手になったんですかね?

富永:一つは、アンケートを通して、組合員から圧倒的な数の声を集め、目に見える形で示したこと。もう一つは、「カスタマーハラスメント」という明確な言葉をつくって、社会の問題意識が向くように工夫したことですかね。それをきっかけに、反対していた人たちの風向きも変わっていきました。たとえ活動の経験は浅くても、組織にとって大切な価値観を持っている人もいます。また、理念はそこまで分からないけど、実際に足を動かして、実務を担ってくれている人もいます。そういう人たちの価値を見直してもいいかもしれません。

A:社会学者の開沼博さんが「学会の中にも、ヘビーユーザーとライトユーザーがいる」と表現されました。まさに、ライトユーザーの存在価値ということでしょうか。

富永:そうですね。社会に集団の価値を広げてくれるのは理念の薄いユーザーだったりします。だから、ライトユーザーは社会に間口を開くきっかけをつくっているともいえます。例えば、ライトユーザーで朝晩祈っている人がいたとします。たとえ、その方がなんとなく祈っていたとしても、それが生活のルーティーンになっている。であれば、その中に信仰が息づいているのではないでしょうか。

C:“なんとなく”を大切にしていいんですね。

富永:社会運動や中間集団を研究する中で興味深いのは、社会運動は問題に共鳴して自主的に運動を始めるのに対して、中間集団は最初、嫌々参加する人が多い印象があるということです(笑)。私自身、社会運動研究から中間集団研究に移ったきっかけは、「最初から主体性とか自発性って必要なのかな」という疑問からでした。だって、最初は嫌々やっていても、そのうち良さが分かることはたくさんあるじゃないですか。

A:自分の活動を振り返っても最初は面倒くさいと思っていた活動も、やっていくうちに自分の成長につながっていた経験があります。

富永:そう、研究をしていて感じるのは、中間集団の方って、割と自分のメリットを取っていくことに貪欲なんですよ(笑)。例えば、労働組合の人だとキャリアスキルがつくし、青年会議所だとマネジメントスキルがつくし、みたいな。その意味で、中間集団は、社会的価値も追求しながら、自分のスキルアップもできる面白い場所だと思います。こうした教育効果は、組織における強制力や継続性があるからこそ、発揮されているといえます。だからこそ、組織の価値を見直しながら、自分自身の利益も社会の利益も両方追求することに臆さなくていい状況をつくっていきたいものです。

B:「自分」か「社会」か、という二者択一ではなく、「どっちも」取れる! 魅力の再発見につながりました。次回以降は、さらに深掘りしたテーマでイドバタ会議をしていきたいです。

A:社会学者の開沼博さんが「学会の中にも、ヘビーユーザーとライトユーザーがいる」と表現されました。まさに、ライトユーザーの存在価値ということでしょうか。

富永:そうですね。社会に集団の価値を広げてくれるのは理念の薄いユーザーだったりします。だから、ライトユーザーは社会に間口を開くきっかけをつくっているともいえます。例えば、ライトユーザーで朝晩祈っている人がいたとします。たとえ、その方がなんとなく祈っていたとしても、それが生活のルーティーンになっている。であれば、その中に信仰が息づいているのではないでしょうか。

C:“なんとなく”を大切にしていいんですね。

富永:社会運動や中間集団を研究する中で興味深いのは、社会運動は問題に共鳴して自主的に運動を始めるのに対して、中間集団は最初、嫌々参加する人が多い印象があるということです(笑)。私自身、社会運動研究から中間集団研究に移ったきっかけは、「最初から主体性とか自発性って必要なのかな」という疑問からでした。だって、最初は嫌々やっていても、そのうち良さが分かることはたくさんあるじゃないですか。

A:自分の活動を振り返っても最初は面倒くさいと思っていた活動も、やっていくうちに自分の成長につながっていた経験があります。

富永:そう、研究をしていて感じるのは、中間集団の方って、割と自分のメリットを取っていくことに貪欲なんですよ(笑)。例えば、労働組合の人だとキャリアスキルがつくし、青年会議所だとマネジメントスキルがつくし、みたいな。その意味で、中間集団は、社会的価値も追求しながら、自分のスキルアップもできる面白い場所だと思います。こうした教育効果は、組織における強制力や継続性があるからこそ、発揮されているといえます。だからこそ、組織の価値を見直しながら、自分自身の利益も社会の利益も両方追求することに臆さなくていい状況をつくっていきたいものです。

B:「自分」か「社会」か、という二者択一ではなく、「どっちも」取れる! 魅力の再発見につながりました。次回以降は、さらに深掘りしたテーマでイドバタ会議をしていきたいです。

一緒に「イドバタ会議」しませんか?

一緒に「イドバタ会議」しませんか?

池田華陽会・ヤング白ゆり世代ならではの悩みや疑問を語り合いながら、信仰の価値を再発見していく本企画では、一緒に「イドバタ会議」をしてくださる方を募集しています。こちらから回答をお願いします。

池田華陽会・ヤング白ゆり世代ならではの悩みや疑問を語り合いながら、信仰の価値を再発見していく本企画では、一緒に「イドバタ会議」をしてくださる方を募集しています。こちらから回答をお願いします。