【18時配信・SDGs×SEIKYO】 日本にやってきた難民たちと、誰もが活躍できる未来を創る

【18時配信・SDGs×SEIKYO】 日本にやってきた難民たちと、誰もが活躍できる未来を創る

2024年6月20日

- インタビュー NPO法人「WELgee」代表理事 渡部カンコロンゴ清花さん

- インタビュー NPO法人「WELgee」代表理事 渡部カンコロンゴ清花さん

6月20日は「世界難民の日」。今、世界では、紛争や迫害などによって1億人以上の人が住む場所を追われています。今回は、日本に逃れてきた人たちを支援するNPO法人「WELgee」で代表理事を務める、渡部カンコロンゴ清花さんに話を伺いました。「一口に難民と言っても、その背景は多種多様であり、誰一人として同じ人はいない」。そう語る渡部さんが、仲間たちと力を合わせて目指す未来とは――。(取材=玉川直美、橋本良太)

6月20日は「世界難民の日」。今、世界では、紛争や迫害などによって1億人以上の人が住む場所を追われています。今回は、日本に逃れてきた人たちを支援するNPO法人「WELgee」で代表理事を務める、渡部カンコロンゴ清花さんに話を伺いました。「一口に難民と言っても、その背景は多種多様であり、誰一人として同じ人はいない」。そう語る渡部さんが、仲間たちと力を合わせて目指す未来とは――。(取材=玉川直美、橋本良太)

<プロフィル>

わたなべかんころんご・さやか 1991年生まれ、静岡県浜松市出身。大学時代、バングラデシュの紛争地でNGOの駐在員として国連開発計画(UNDP)インターンに参加する。2016年に日本に逃れてきた難民の仲間たちと「WELgee」を設立。2018年には、経済誌「フォーブス ジャパン」の「世界を変える30歳未満の日本人30人」の1人に選出された。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。アフリカ出身の夫と結婚し、今は3歳の息子の母でもある。

<プロフィル>

わたなべかんころんご・さやか 1991年生まれ、静岡県浜松市出身。大学時代、バングラデシュの紛争地でNGOの駐在員として国連開発計画(UNDP)インターンに参加する。2016年に日本に逃れてきた難民の仲間たちと「WELgee」を設立。2018年には、経済誌「フォーブス ジャパン」の「世界を変える30歳未満の日本人30人」の1人に選出された。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。アフリカ出身の夫と結婚し、今は3歳の息子の母でもある。

今回のテーマは「人や国の不平等をなくそう」

今回のテーマは「人や国の不平等をなくそう」

命の次に大切な在留資格

命の次に大切な在留資格

――「難民」の定義を教えてください。

国際法上では“人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々”と定義されています。近年は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のガイドラインなどで、紛争・ジェンダー・気候変動で強制移住せざるを得なくなっている人たちについても、難民として保護する流れが主流になっています。

命を守るために母国を逃れても、受け入れ国に必ず難民として保護してもらえるというわけではありません。国際社会では、各国政府がその人の難民該当性を判断し、難民として認めた人を保護するということが、条約で定められています。

日本では「難民認定申請」というものがあり、昨年は、1万3823人が申請を行い、303人が難民として認定されました。また、申請してから結果が出るまでに、約4年かかると言われており、申請者はその間、結果を待ち続けることになります。

――300人をやっと超える認定者数なのですね。

故郷から逃れてきた人たちからすれば、難民認定される確率は、厳しい現状です。私たち「WELgee」は難民認定の結果を待ち続けるのではなく、他の在留資格を得ることで法的な安定性を得られる方法はないか考えました。「在留資格」は日本で暮らす外国人にとって命の次に大切とも言えるものです。例えば病院に行くというような命や健康の維持に不可欠なことから、学校に通う、起業するといった自己実現に関することまで、法的地位が不安定だと、思うように事が運びません。

――「難民」の定義を教えてください。

国際法上では“人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々”と定義されています。近年は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のガイドラインなどで、紛争・ジェンダー・気候変動で強制移住せざるを得なくなっている人たちについても、難民として保護する流れが主流になっています。

命を守るために母国を逃れても、受け入れ国に必ず難民として保護してもらえるというわけではありません。国際社会では、各国政府がその人の難民該当性を判断し、難民として認めた人を保護するということが、条約で定められています。

日本では「難民認定申請」というものがあり、昨年は、1万3823人が申請を行い、303人が難民として認定されました。また、申請してから結果が出るまでに、約4年かかると言われており、申請者はその間、結果を待ち続けることになります。

――300人をやっと超える認定者数なのですね。

故郷から逃れてきた人たちからすれば、難民認定される確率は、厳しい現状です。私たち「WELgee」は難民認定の結果を待ち続けるのではなく、他の在留資格を得ることで法的な安定性を得られる方法はないか考えました。「在留資格」は日本で暮らす外国人にとって命の次に大切とも言えるものです。例えば病院に行くというような命や健康の維持に不可欠なことから、学校に通う、起業するといった自己実現に関することまで、法的地位が不安定だと、思うように事が運びません。

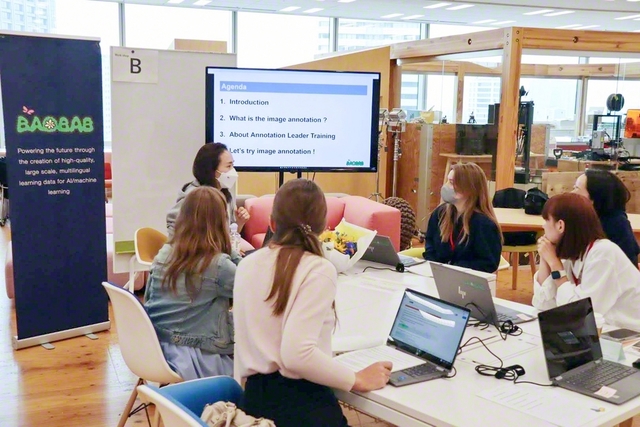

WELgeeが他団体と連携して行ったプログラムから(本人提供)

WELgeeが他団体と連携して行ったプログラムから(本人提供)

そこで、私たちは、段階を踏んで、日本へ逃れてきた人たちの人生再建に伴走するプログラムを組みました。まずは、個人のニーズに合わせたスキル開発の機会を提供する「育成事業」、そして難民それぞれのスキルや経験、ビジョンを生かし、企業とのマッチングを行う「就労伴走事業」です。育成から、採用、定着まで、一貫した伴走を実施し、その間に、スキルを生かした就労を基礎とした在留資格の取得を実現していきます。何度も企業にあたっていく中、少しずつですが、難民人材の採用に関心をもつ企業も増えてきたように感じます。今は、450人以上の難民の方々が、プログラムに参加しています。2016年の設立以来、40人が就職し、13件の在留資格の安定化が実現しました。

そこで、私たちは、段階を踏んで、日本へ逃れてきた人たちの人生再建に伴走するプログラムを組みました。まずは、個人のニーズに合わせたスキル開発の機会を提供する「育成事業」、そして難民それぞれのスキルや経験、ビジョンを生かし、企業とのマッチングを行う「就労伴走事業」です。育成から、採用、定着まで、一貫した伴走を実施し、その間に、スキルを生かした就労を基礎とした在留資格の取得を実現していきます。何度も企業にあたっていく中、少しずつですが、難民人材の採用に関心をもつ企業も増えてきたように感じます。今は、450人以上の難民の方々が、プログラムに参加しています。2016年の設立以来、40人が就職し、13件の在留資格の安定化が実現しました。

見過ごされがちな多様性

見過ごされがちな多様性

――今の活動に取り組むきっかけは何だったのですか?

大学を休学して2年間、バングラデシュの先住民族が住む地域に滞在しました。そこで、「国家から守られない人たち」がいることを目の当たりにしたんです。日本人の両親から生まれ、日本で生まれ育ってきた私は漠然と、「何かあったら警察は自分たちを守ってくれる」という感覚や、「裁判は公正に行われるだろう」という意識がありました。だから、先住民族の人たちが、彼らを守ってくれるはずの政府によって弾圧されてきたという事実に衝撃を受けたんです。そして、現地のNGOや国連開発計画のインターンなどをするものの、構造的な問題の解決に行き着かない怒りと、やるせなさと、無力感みたいなものを感じるとともに、課題意識が生まれました。その後、「もっと学ぼう」と思い、大学院に進学しました。

進学とともに実家のある静岡から上京し、難民の背景を持つ若者たちと出会いました。中には、母国から命からがら逃れてきて、言葉が通じなくて医療へのアクセスがしづらかったり、手持ちの現金もなく野宿せざるを得なかったり、食べ物がなく教会にレトルトカレーをもらいに行ったりと、八方ふさがりになっている人たちもいる。その若者たちの姿は、もしかしたら、大学時代にバングラデシュで出会った「国家から守られない人たち」が、命や生活の危険から国外に逃れた後の姿かもしれないと思ったんです。祖国を逃れることができた人たちはラッキーだと思われる場面もある。でも、大学院生となった私の目の前には、逃れてきた日本でどん詰まりになっている人たちがいた。そこで、仲間たちと共に、何かできることはないか考えるようになりました。

――今の活動に取り組むきっかけは何だったのですか?

大学を休学して2年間、バングラデシュの先住民族が住む地域に滞在しました。そこで、「国家から守られない人たち」がいることを目の当たりにしたんです。日本人の両親から生まれ、日本で生まれ育ってきた私は漠然と、「何かあったら警察は自分たちを守ってくれる」という感覚や、「裁判は公正に行われるだろう」という意識がありました。だから、先住民族の人たちが、彼らを守ってくれるはずの政府によって弾圧されてきたという事実に衝撃を受けたんです。そして、現地のNGOや国連開発計画のインターンなどをするものの、構造的な問題の解決に行き着かない怒りと、やるせなさと、無力感みたいなものを感じるとともに、課題意識が生まれました。その後、「もっと学ぼう」と思い、大学院に進学しました。

進学とともに実家のある静岡から上京し、難民の背景を持つ若者たちと出会いました。中には、母国から命からがら逃れてきて、言葉が通じなくて医療へのアクセスがしづらかったり、手持ちの現金もなく野宿せざるを得なかったり、食べ物がなく教会にレトルトカレーをもらいに行ったりと、八方ふさがりになっている人たちもいる。その若者たちの姿は、もしかしたら、大学時代にバングラデシュで出会った「国家から守られない人たち」が、命や生活の危険から国外に逃れた後の姿かもしれないと思ったんです。祖国を逃れることができた人たちはラッキーだと思われる場面もある。でも、大学院生となった私の目の前には、逃れてきた日本でどん詰まりになっている人たちがいた。そこで、仲間たちと共に、何かできることはないか考えるようになりました。

共に価値を創造する

共に価値を創造する

――その気づきが、「WELgee」の取り組みへと、つながったのでしょうか。

そうです。私たちはプログラムを通して企業に説明する際には「難民人材」という言葉で表現していますが、故郷を逃れなければならなかった潜在能力のある人たちが、日本では誰ともつながっていない。設立当初、学生ながらに「あれ、このもったいなさに、誰も気づいていないのか」と思ったんです。

「就労伴走事業」で企業の採用担当者と会う中で、「難民に向いている仕事って何ですか?」と聞かれることがたびたびあります。それは「人間に向いている仕事って何ですか?」と同じくらい、広い問いかけなんです(笑)。

最近では、企業側からも「難民だから雇ったのではない。この人と一緒に働きたいから雇いました」という声も寄せられ、手応えを感じています。

――その気づきが、「WELgee」の取り組みへと、つながったのでしょうか。

そうです。私たちはプログラムを通して企業に説明する際には「難民人材」という言葉で表現していますが、故郷を逃れなければならなかった潜在能力のある人たちが、日本では誰ともつながっていない。設立当初、学生ながらに「あれ、このもったいなさに、誰も気づいていないのか」と思ったんです。

「就労伴走事業」で企業の採用担当者と会う中で、「難民に向いている仕事って何ですか?」と聞かれることがたびたびあります。それは「人間に向いている仕事って何ですか?」と同じくらい、広い問いかけなんです(笑)。

最近では、企業側からも「難民だから雇ったのではない。この人と一緒に働きたいから雇いました」という声も寄せられ、手応えを感じています。

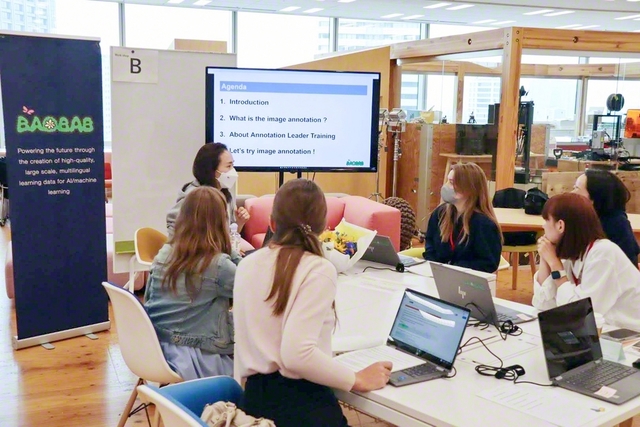

企業と共催した「グローバル座談会」の一コマ(本人提供)

企業と共催した「グローバル座談会」の一コマ(本人提供)

また、私たちのプログラムは、さらにもう一段階あって、それが「共創事業」です。企業への就職にとどまらずに、難民人材と日本社会がかけ合わさることで、未来へ向かって新しい価値を創造していきたいと考えます。“支援を受ける側”とされがちだった難民自らが、チェンジメーカーとして共に社会の課題を解決していく未来を目指しています。

――SDGsの目標の一つに「人や国の不平等をなくそう」があります。難民支援という観点から、日本に住む私たちができることは何でしょうか?

「難民」という言葉の先にある「その人」を見て、関係を築いていくことだと思います。「難民」という名前の人間はいません。ある時は学生だったり、スーパーでアルバイトをしている店員さんだったり、サッカーが得意なお兄ちゃんだったり、故郷では〇〇家の長男だったり、でも今は故郷から逃れなければならなくなって、日本にいる。難民というのは、その人の一つの背景ではあるけれど、その人自身を表す全てではありません。

彼・彼女らと、同僚になったり、クラスメートになったり、地域で友人となったりする中で、ニュースで見る世界の出来事が身近なものとして見えるようになり、「人権」や「平和」などの言葉が、よりリアルなものとして感じられるようになると思います。

また、私たちのプログラムは、さらにもう一段階あって、それが「共創事業」です。企業への就職にとどまらずに、難民人材と日本社会がかけ合わさることで、未来へ向かって新しい価値を創造していきたいと考えます。“支援を受ける側”とされがちだった難民自らが、チェンジメーカーとして共に社会の課題を解決していく未来を目指しています。

――SDGsの目標の一つに「人や国の不平等をなくそう」があります。難民支援という観点から、日本に住む私たちができることは何でしょうか?

「難民」という言葉の先にある「その人」を見て、関係を築いていくことだと思います。「難民」という名前の人間はいません。ある時は学生だったり、スーパーでアルバイトをしている店員さんだったり、サッカーが得意なお兄ちゃんだったり、故郷では〇〇家の長男だったり、でも今は故郷から逃れなければならなくなって、日本にいる。難民というのは、その人の一つの背景ではあるけれど、その人自身を表す全てではありません。

彼・彼女らと、同僚になったり、クラスメートになったり、地域で友人となったりする中で、ニュースで見る世界の出来事が身近なものとして見えるようになり、「人権」や「平和」などの言葉が、よりリアルなものとして感じられるようになると思います。

――渡部さんが、挑戦を続ける原動力は何なのでしょうか。

「ホントかな?」という問いかけですかね。当初は「難民申請中の人が働いても、就労で在留資格を得るなんて、そんなのは難しすぎる」とか言われたこともありましたが、やってみないと分からない。「ホントかな?」を一緒にやってくれる仲間がいたので、WELgeeもここまでやってこられているのかなとも思います。

難民の定義がなされた条約自体、70年以上前にできたものです。私たちのおじいちゃん・おばあちゃんが子どもだった時代ですから、地球温暖化で沈んでしまう国が出てくることや、性的マイノリティーであるという理由で弾圧を受けるという事態も、想定されていなかった。つまり、地球や社会が絶えず変化していく中で、今を生きている私たちが、これまでのやり方に固執しすぎてしまうと、変化に対応し、世の中を変えることはできないと思うんです。

WELgeeに集っている人たちも、原動力はそれぞれですが、先ほどの「ホントかな?」だったり、「すでに社会にある存在や資源をどう組み合わせたらいいだろう」「いいか悪いかの極端な2択ではないよね」だったり、みんなでクリエーティブにつくっていくプロセスを大切にしています。

ただ、難民の人たちだからこそ、切実な課題とも隣り合わせなので、全部が全部、楽しくというわけにもいきません。課題へ真摯に向き合いながら、クリエーティブな解決策を模索する、そこを当事者や応援してくださる皆さんとも一緒に、行き来しているような感じですかね。

――渡部さんが、挑戦を続ける原動力は何なのでしょうか。

「ホントかな?」という問いかけですかね。当初は「難民申請中の人が働いても、就労で在留資格を得るなんて、そんなのは難しすぎる」とか言われたこともありましたが、やってみないと分からない。「ホントかな?」を一緒にやってくれる仲間がいたので、WELgeeもここまでやってこられているのかなとも思います。

難民の定義がなされた条約自体、70年以上前にできたものです。私たちのおじいちゃん・おばあちゃんが子どもだった時代ですから、地球温暖化で沈んでしまう国が出てくることや、性的マイノリティーであるという理由で弾圧を受けるという事態も、想定されていなかった。つまり、地球や社会が絶えず変化していく中で、今を生きている私たちが、これまでのやり方に固執しすぎてしまうと、変化に対応し、世の中を変えることはできないと思うんです。

WELgeeに集っている人たちも、原動力はそれぞれですが、先ほどの「ホントかな?」だったり、「すでに社会にある存在や資源をどう組み合わせたらいいだろう」「いいか悪いかの極端な2択ではないよね」だったり、みんなでクリエーティブにつくっていくプロセスを大切にしています。

ただ、難民の人たちだからこそ、切実な課題とも隣り合わせなので、全部が全部、楽しくというわけにもいきません。課題へ真摯に向き合いながら、クリエーティブな解決策を模索する、そこを当事者や応援してくださる皆さんとも一緒に、行き来しているような感じですかね。

☆WELgeeでは「自らの境遇にかかわらず、ともに未来を築ける社会」を目指すWELgeeファミリー(マンスリーサポーター)を募集しています。詳しくはこちらから

☆WELgeeでは「自らの境遇にかかわらず、ともに未来を築ける社会」を目指すWELgeeファミリー(マンスリーサポーター)を募集しています。詳しくはこちらから

【SDGs×SEIKYO特設HPはこちら】

※バックナンバーが無料で読めます※

【SDGs×SEIKYO特設HPはこちら】

※バックナンバーが無料で読めます※

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ぜひ、ご感想をお寄せください→sdgs@seikyo-np.jp

●最後までお読みいただき、ありがとうございます。ぜひ、ご感想をお寄せください→sdgs@seikyo-np.jp